「宇宙企業」と聞くと、ロケットメーカーや革新的なスタートアップを思い浮かべる人が多いだろう。だが、総合建設大手・清水建設もまた、約40年前から宇宙領域に挑み続けてきた企業のひとつである。

同社は、人工衛星データを建物の計測に活かすなど、建設技術と宇宙技術を融合させる独自の取り組みを推進してきた。そうした技術活用に加え、アストロスケールやスペースワンなど宇宙スタートアップへの出資も実施しており、現在の5社のうち3社が上場を果たすという投資実績は、業界内でも注目を集めている。

なぜ清水建設は宇宙に力を入れ、なぜ投資で高い成果を出せるのか。そして、その先に見据えるものとは。本記事では、建設大手の知られざる“宇宙戦略”に迫る。

目次

清水建設が手がける宇宙事業

宇宙開発室の始まり

清水建設株式会社が宇宙開発室を新設したのは、バブル経済開始直後の1987年。当時は宇宙開発が国主導で進められていた時代であり、世界で初めて建設会社が宇宙開発分野に参入したとして大きな注目を集めた。

宇宙開発室の目的は、宇宙関連の先端技術を習得し、それを地上の建設事業にも活かすとともに、将来的には宇宙でのインフラ整備に貢献すること。

建築設計、土木工学、ロボット工学、構造解析、法律、経済など、多様な分野のエキスパートが集められ、月面コンクリート基地構想(1988年)や宇宙ホテル構想(1989年)など、先進的かつユニークなアイデアを次々に打ち出した。

しかし1990年代に入り、バブル崩壊とともに事業の勢いは失速する。予算の削減を受けて、宇宙事業は一時的に縮小。

それでも研究開発は継続され、やがて民間主導による宇宙ビジネスが台頭する2010年代を迎える。清水建設もこの動きに呼応し、長年の取り組みが時代の変化とともに新たなかたちで動き始めたのである。

現在の主な取り組み

現在、清水建設が展開する宇宙事業の主な取り組みは、以下の3つ。

- 小型ロケット打ち上げを中心とした「宇宙輸送」

- 高精度な衛星測位を実現する「衛星活用」

- 月資源利用・月面構造物建築等の研究開発を行う「月面開発」

まず、「宇宙輸送」分野では、民間企業による共同出資で小型ロケットの開発と運用を目指すスペースワン株式会社を2018年に設立。

同社の専用発射場「スペースポート紀伊」は、日本で初めて民間企業が所有・運営するロケット発射場として注目を集めた。発射場の建設は清水建設が担当しており、建設業界で培った長年のノウハウがここでも活かされている。

次に「衛星活用」では、東京海洋大学と高精度の衛星測位システム「QuartetS」を共同開発。

通常、測位システムでは4機以上の衛星から受信した測位信号によって位置を計算しており、従来は様々な角度に位置する衛星から信号を受け取れるような上空視野が広い環境を要したが、「QuartetS」では上空視野が制限される環境においても正確に測位可能。従来は困難であった建物外壁等での計測も誤差数㎜~1㎝程度で実現した。

そして「月面開発」においては、月面の砂「レゴリス」を模擬した月土壌シミュラント「FJS-1」および「FJS-1g」を製造・販売。

国産の原料を使い、化学組成や粒度分布、力学的特性をレゴリスに近づけたこの素材は、月面を想定した建材の開発やロボット試験など、様々な研究開発に用いることが可能となっている。

こうした実務的な技術開発に加え、清水建設は宇宙ホテルや月太陽発電など、より未来志向の構想も「シミズドリーム」として掲げている。それらは単なるSF的ビジョンではなく、建設技術を宇宙でどう応用するかを描いた、挑戦的なロードマップといえるだろう。

そして、もう一つ忘れてはならないのが、宇宙スタートアップへの投資事業だ。清水建設は、CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)としても、驚異的な“打率”を誇る異色のプレイヤーなのである。

現場感で見極める!清水建設の宇宙投資戦略

清水建設の宇宙事業では、実務的な技術開発以外に加え宇宙スタートアップへの投資事業にも力を入れている。ここからは、同社の宇宙投資戦略について着目していく。

異例の打率を誇る宇宙スタートアップ投資

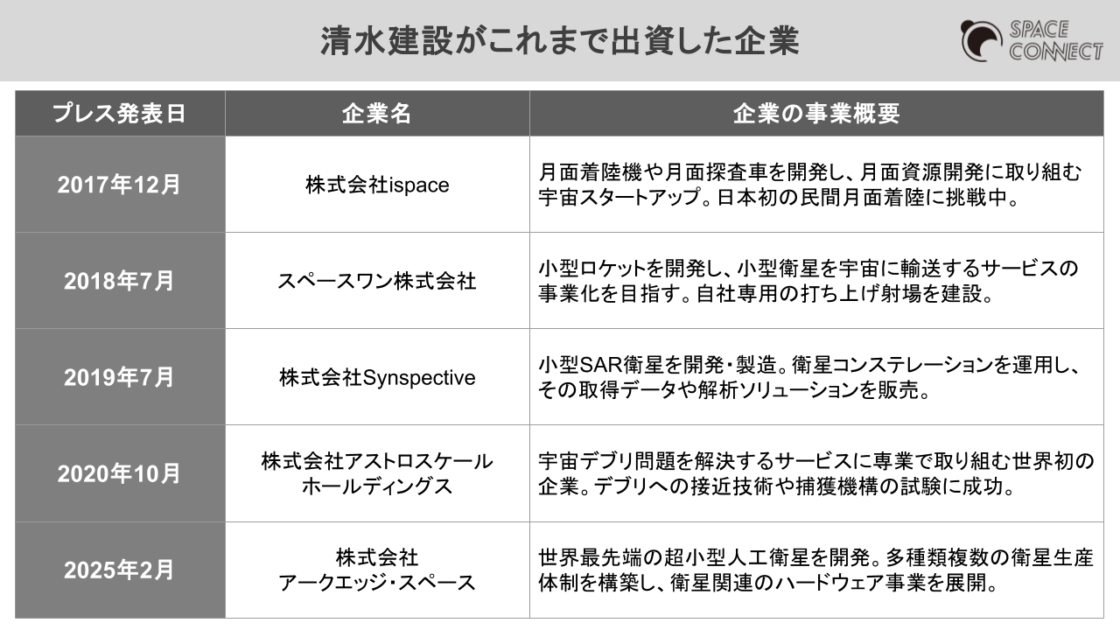

清水建設がこれまで出資した企業には以下の5社が挙げられる。(Space Connect調べ)

- 株式会社ispace

- スペースワン株式会社

- 株式会社Synspective

- 株式会社アストロスケールホールディングス

- 株式会社アークエッジ・スペース

このうち、アストロスケール、ispace、Synspectiveの3社はすでに上場済み。残る2社もスペースワン、アークエッジ・スペースと、業界内で注目度の高い企業だ。

日本のベンチャー企業において、創業から上場に至る割合はごくわずか。「創業から20年後の生存率は0.3%」とも言われているなかで、清水建設の出資先5社のうち3社がすでに上場を果たしているという事実は、VCとして極めて優秀な成績を示している。

投資判断を支えるのは子会社の宇宙コンサル!?

なぜ建設会社である清水建設が、宇宙スタートアップ投資でこれほどの成果を上げることができるのか。

その鍵を握るのが、同社の子会社であるCSP JAPAN(シー・エス・ピー・ジャパン)株式会社だ。

CSP JAPANは清水建設の宇宙開発室と同じ1987年に設立された、当時では日本唯一の宇宙開発を専門とする民間コンサルティング会社。代表を務めるのは清水建設の宇宙開発室にも所属する金山 秀樹 氏である。

同社は、米国最大の航空宇宙コンサルタントであるCSP Associates, Inc.との協力体制により国際的な情報ネットワークを駆使し、 政府機関の宇宙開発政策や民間企業における広範な宇宙開発事業の立案から実行支援に至るまでの実践的なコンサルティングを実施。

衛星における不具合に関する技術や商業打上法などの調査・分析業務や衛星データ利用ビジネスの事業コンサルティングなど、非常に幅広いテーマで宇宙事業を支援してきた。

このCSP JAPANの活動により、清水建設は、全国の宇宙企業と接点を持ち、支援する過程で感じた”現場での肌感覚”を投資判断に反映させることができる。

全国の宇宙スタートアップと密に接する中で、CSP JAPANの担当者が「この企業は伸びる」と直感したタイミングを逃さず、清水建設本体が投資を行う。数値や資料だけでは捉えきれない現場の空気を読み取れることが、同社の強みの一つと考えられる。

加えて、CSP JAPANは国内外の宇宙産業の動向分析や政策提言にも関わっており、たとえば「超小型衛星の国際動向」や「宇宙ベンチャー投資動向」に関するレポートも発表している。清水建設自身が“宇宙業界の目線”を獲得するうえでも、CSP JAPANの存在は大きな役割を果たしているだろう。

シナジーを見据えた投資のかたち

清水建設が今、上場した宇宙ベンチャー企業の株を手放せば大きな利益が得られる。しかし、清水建設は単に利益を追求するためではなく、事業連携によるシナジーとその先の実現したい世界を見据えて宇宙株への投資を実行している。

ここからは、スペースワン、アークエッジ・スペース、Synspectiveの3社との連携の例をピックアップし、ご紹介する。

◆スペースワン

まず、小型ロケット打ち上げを手がけるスペースワン。

清水建設は同社の設立にあたり、打ち上げインフラとなる専用発射場「スペースポート紀伊」の建設を担った。

この発射場は、単なるロケット打ち上げのための施設にとどまらず、地域全体の産業構造や都市機能にも波及効果をもたらす存在となり得る。

スペースポートができることで、ロケットの打ち上げ関係者やロケットに搭載する衛星関係者、また見学者や観光客など、打ち上げに伴う人とモノの流れが発生する。すると、宿泊・物流・商業といった周辺サービスの整備が必要となり、その結果地域全体が“宇宙港”を中心とした新たなまちづくりへと発展していく。

そういった流れの中で、清水建設は紀伊周辺の地域開発における重要な役割を担うことができる。ロケット産業の拠点が地方に根付くことで、同社の得意とする都市計画やインフラ整備を通じて、地域の発展と宇宙産業が結びついていく未来が見えてくる。

◆アークエッジ・スペース

次に、地球観測衛星を開発するアークエッジ・スペース。清水建設は同社への出資を通じて「多波長衛星データを活用した二酸化炭素モニタリングの事業化」に向けた取り組みを共同で進めている。

多波長センシング技術は、肉眼では評価できない物性の違いや目視できない現象を可視化する「物体の識別」を得意とする観測技術。

この技術によって、多様な波長データを収集できる「多波長センサ」を小型衛星に搭載することで、大気中に放出された二酸化炭素やメタンを地球規模かつ高頻度で検知できるようになる。

清水建設とアークエッジ・スペースは、以前から衛星データ活用分野で協業関係にあり、地球温暖化対策ソリューションの開発の一環として、CO₂排出量観測の地上実証実験にも取り組んできた。そうした協業を土台に、技術開発から事業化へと進化させるプロジェクトが今、動き出している。

◆Synspective

さらに、SAR衛星による地球観測を手がけるSynspectiveへの出資では、データを分析し、清水建設の独自の高付加価値情報を迅速に提供するビジネスへの参画を見据えている。

衛星画像を分析することで、インフラ建設と不正の監視、都市/インフラ計画の最適化、災害発生中のインフラ等状況監視、環境保全、経済指標の予測、他社業務の予測…など、様々なデータを得ることができる。

清水建設はSynspectiveと連携することで新たな衛星データ情報基盤を整備し、未来のスマートシティ/インフラを支える産業・政府に対してサステナビリティ、レジリエンスを重視したソリューションを提供していく方針だ。

清水建設が宇宙事業で目指す未来

清水建設は、これまで蓄積してきた建設技術や都市開発の知見を活かしながら、宇宙関連事業の可能性を広げている。

これまで見てきたように、同社はロケット発射場の整備、衛星データの事業活用、そして月面構造物の研究開発まで、地上と宇宙の両領域にまたがるハード・ソフトの連携を進めてきた。

さらに、共同パートナーや事業連携先への戦略的な出資を通じて、単なる投資家ではなく、“宇宙事業の共創パートナー”としての立場を強めている。

こうした取り組みを重ねながら、清水建設は同社が長年培ってきた建設技術やプロジェクトマネジメント力を基盤に、宇宙関連の多様な事業領域に統合的に取り組む企業「総合宇宙企業(i-SC:Integrated Space Company)」を目指しているのだ。

さいごに

いかがでしたか。

建設業界の老舗である清水建設が、なぜ宇宙事業に本気で取り組むのか。その答えは、宇宙を“遠い未来”ではなく、“次なる実務領域”として見据えている点にある。

これらの取り組みは、単なる投資にとどまらず、事業連携を通じた中長期的なシナジーの創出を見据えたものだ。

さらに、同社が主導するCSP JAPANのネットワークを活かした現場起点の投資スタイルは、定量的な指標だけでは捉えきれないスタートアップの成長性や技術的な可能性を見極める力につながっている。

もはや宇宙は、ごく一部の専門産業に限られた分野ではない。清水建設の取り組みは、宇宙が社会や産業にとって“地続きのフロンティア”になりつつあることを体現している。