2025年4月15日、JAXAは宇宙戦略基金事業について5月から第2期の公募を順次開始することに先立ち、JAXA・内閣府・文科省・経産省・総務省から制度概要や24の新たな技術開発テーマ等についての説明動画を公開した。

本記事では5月にスタートする第2期の募集に向け、宇宙戦略基金の概要と支援を受けるまでのプロセスを解説。また、第1期に採択された技術開発テーマのひとつであり、次世代の宇宙活動拠点として大きな役割を担うこととなる「低軌道汎用実験システム技術」に焦点を当て、日本の宇宙商社・Space BDの取り組みを紹介する。

目次

宇宙戦略基金とは?

宇宙戦略基金の概要

宇宙戦略基金とは、政府が民間企業や大学の宇宙技術開発を支援するための資金制度であり、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が技術開発のマネジメントを担う。

目的は、国際的な宇宙開発競争が激化する中で、産学官が連携して宇宙関連技術の研究開発を加速し、日本の宇宙産業の技術力の革新と底上げをおこなうことにある。

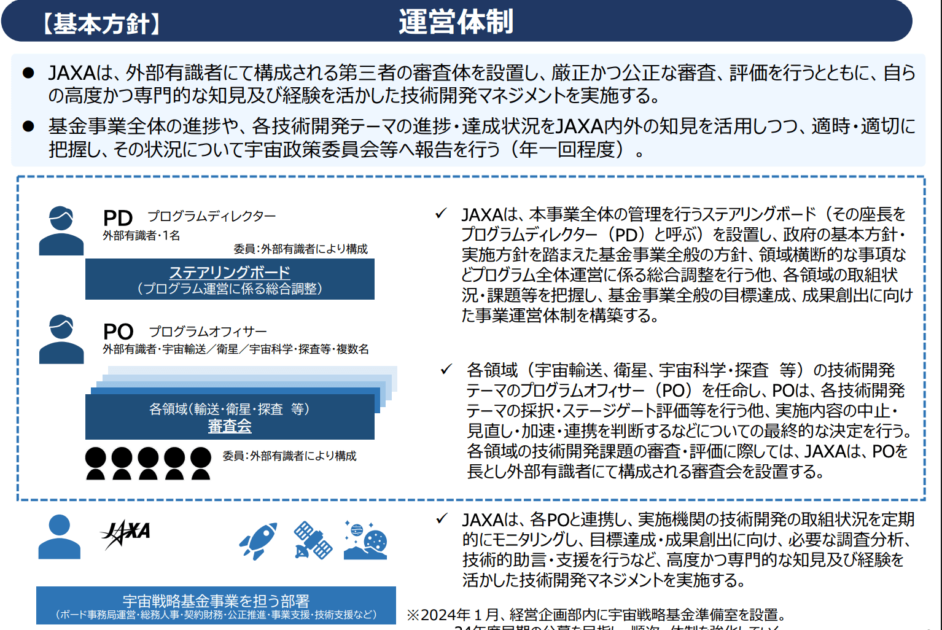

JAXAは中核機関としての役割を果たしながら、外部有識者で構成される第三者委員会(PD=プログラムディレクター、PO=プログラムオフィサー)の助言を受けつつ、開発テーマの審査・採択・進行管理を行っている。

支援を受けるまでの流れ

企業が宇宙戦略基金の支援を受けるためには、次のようなステップを踏む必要がある。

- 技術開発テーマへの応募

宇宙戦略基金のウェブサイトに公表される「技術開発テーマ一覧」から、自社の技術に合致するテーマを選定し、開発計画を検討する。 - 技術開発の詳細を記載した「提案書」の作成と提出

技術内容、体制、スケジュールなどを盛り込んだ提案書を作成し、JAXAに提出する。 - JAXAによる応募技術開発の審査と選定

審査は、書面による一次審査及びヒアリングによる二次審査によって行われる。

※JAXAは外部有識者にて構成される審査会を設置 - 選定された技術開発の支援内容の決定

採択後は、開発期間・支援金額・体制などの詳細が定められ、支援が正式に開始される。

以下の記事では、宇宙戦略基金における支援形態などの仕組みについて説明している。ぜひこちらの記事もあわせてご覧いただきたい。

今回のテーマ:「低軌道汎用実験システム技術」

宇宙戦略基金の第1期では、22件の技術開発テーマが採択された。ここからはそのテーマの中でも、各国が進める「ポストISS」構想において重要な役割を果たす、「低軌道汎用実験システム技術」に注目してご紹介する。

「ポストISS」時代の到来と世界の動き

このテーマの背景には、国際宇宙ステーション(ISS)の運用終了がある。ISSは2030年にその役割を終える予定となっており、各国では次世代の宇宙活動拠点を見据えた「ポストISS」構想が進められている。

「ポストISS」時代では、従来のように政府機関が主導するのではなく、宇宙利用の主軸が官から民へとシフトすると予測されている。実際、米国など世界では商業宇宙ステーションの開発に多くの民間企業が参入しており、小型モジュールや代替衛星の開発も加速している。民間主導による新たな宇宙インフラの構築が、今まさに現実のものとなりつつある。

ISSではこれまで、微小重力環境を活かした医薬品開発や材料研究など、さまざまな分野の実験・実証が実施されてきた。これらの成果は地上産業にも還元されており、宇宙を実験環境として活用する価値が広く認識されつつある。

こうした実績を背景に、「ポストISS」時代には、民間企業や大学などによる宇宙実験市場のさらなる拡大が見込まれている。すでに米国や欧州では民間企業がサービスを提供する形でISSでの宇宙実験を実施し、研究機関や企業など多様な利用者を獲得している。さらに中国も独自の宇宙ステーション「天宮」において実験利用者の公募を行うなど、次世代の宇宙利用者をめぐる競争が世界規模で始まっている。

日本の挑戦と実験システム開発

日本もこれまで「きぼう」日本実験棟を活用し、タンパク質の結晶生成や細胞の培養など、独自性の高い技術を獲得してきた。この強みを「ポストISS」時代にも継続的に発揮していくためには、新たな宇宙実験プラットフォームの整備が不可欠である。

こうした課題を解決するため、このテーマでは幅広い実験に対応できる汎用的な実験システムを開発する。自動化・遠隔操作・簡便化を進めることで、より多くの人が宇宙実験に参加できる環境づくりを目指している。

このシステムはISS上で実際に試験運用される予定であり、その成果は将来的な商業宇宙実験ビジネスの基盤となることが期待されている。

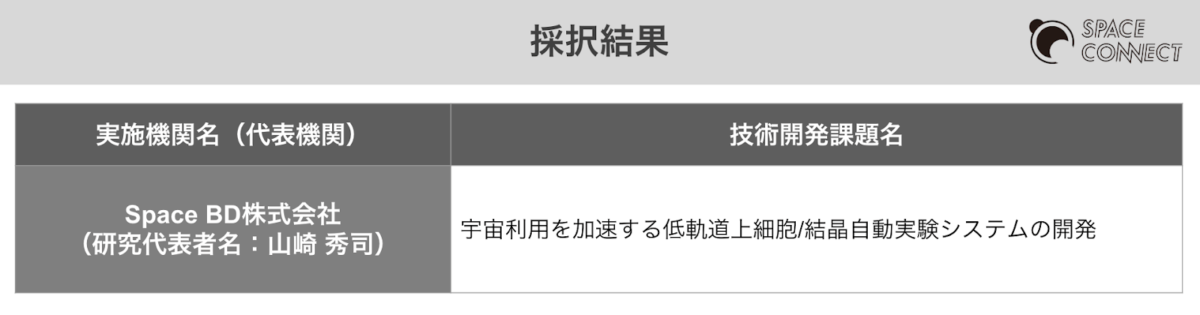

採択企業紹介:Space BD

「低軌道汎用実験システム技術」の技術開発テーマに採択されたのが、日本の宇宙商社 Space BD である。

同社は、JAXAの公式パートナーとして数多くの宇宙ミッションを支援してきた実績があり、産学官の橋渡し役としても高い評価を得ている。

Space BDの事業内容

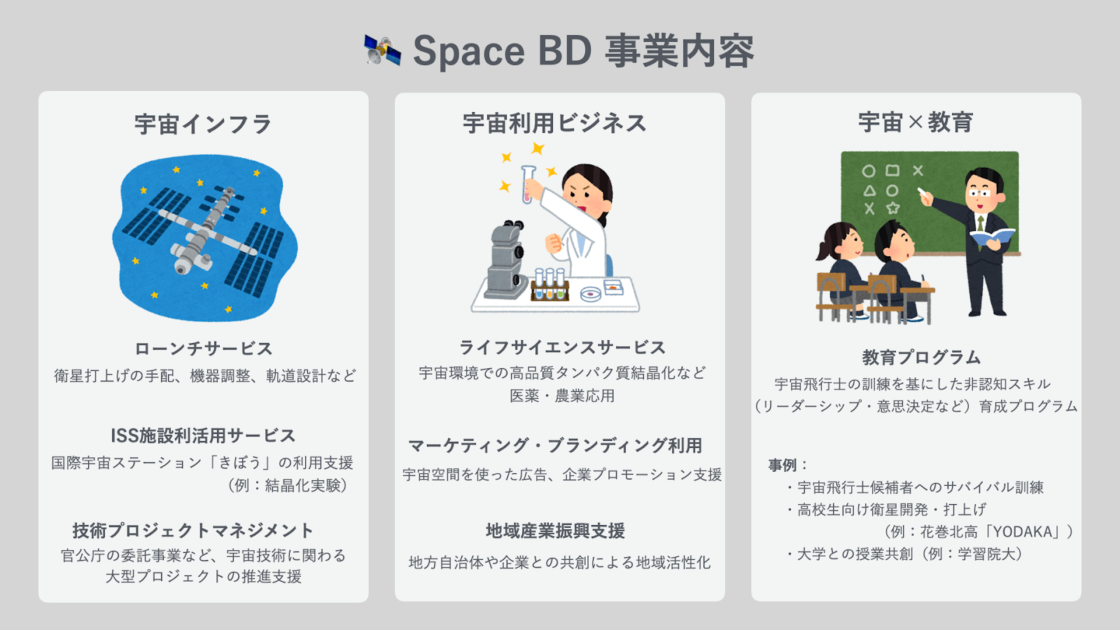

Space BDの事業領域は広範にわたる。衛星の開発・製造から打ち上げ支援、軌道上運用、さらには宇宙環境を活用したライフサイエンスや教育事業、地域振興プロジェクトまで、多角的に宇宙の利活用を推進している。

例えば、打ち上げ支援(ローンチサービス)では、大学やベンチャー企業が開発した超小型衛星を希望の打ち上げタイミングや軌道に合わせて、最適なロケットを選定・手配し、打ち上げをサポートするサービスを行っている。実際にこれまで、大学の学生が開発した衛星やスタートアップの実証衛星の打ち上げなどを支援してきた。

また、宇宙をテーマにした教育活動にも力を入れており、学校や自治体と連携して、子どもたちが自分たちで開発した超小型人工衛星を実際に宇宙に打ち上げるプロジェクトなどを行っている。これは、宇宙を活用した人材育成の場としても注目を集めている。

宇宙実験の未来:「低軌道汎用実験システム技術」

今回の採択テーマにて、Space BDはライフサイエンス分野、特に細胞培養と結晶化実験を実施するための汎用的な宇宙実験システムを開発する。

Space BDは、これまでにもISS「きぼう」日本実験棟を活用し、高品質タンパク質結晶化実験サービスを提供してきた実績を持つ。

このサービスでは宇宙実験だけでなく、結晶化条件の検討、宇宙輸送、結晶の回収、構造解析さらには分子設計に対する提案までを行い、新薬開発のプロセスの短縮化やコスト削減などを行ってきた。

Space BDのタンパク構造解析サービスについては、以下の記事にて詳しくご紹介しているので、是非参考にしていただきたい。

今回のプロジェクトでは、これまでの経験とノウハウを活かしながら、自社による新たな実験機器の開発に取り組む。目指すのは、より多くの民間利用者が手軽に利用できる、次世代型の宇宙実験システムの実現だ。

具体的には、以下のような特徴を持つ次世代装置を目指している。

- 多様な実験に対応する汎用性の高い設計

タンパク質結晶生成や細胞研究などに幅広く対応可能。 - 実験プロセスの半自動化・遠隔操作

宇宙飛行士の作業負担を減らし、地上から安全に実験をコントロールできる。 - 地上実験と同様に扱えるユーザーフレンドリーな設計

特殊な準備を必要とせず、地上実験の延長線上で使える環境を提供する。

現状の宇宙実験は「高額」「長期間準備」「特殊装置」「限られた手法」などの課題がある。Space BDはこれらを包括的に解決することで実験費用の削減・民間利用の促進を目指している。

結果的に、参入障壁の高かった宇宙実験に、より多くの企業・大学が挑戦できる環境が整い、低軌道を活用した新しいビジネスの芽が育つことが期待されている。

さいごに

いかがでしたか。

宇宙戦略基金のもと、日本の民間企業が次世代の宇宙技術開発の最前線を担い始めている。これまで国や一部の研究機関が中心となって進めてきた宇宙開発の領域に、民間企業が本格的に参入し、その役割と存在感を着実に広げつつある。

Space BDの挑戦は、ポストISS時代における宇宙実験のあり方を根本から見直し、より多くの研究者や企業が宇宙にアクセスできる環境を整えるものだ。従来、高額かつ限られた手法でしか実施できなかった宇宙実験に対し、「汎用性」「低コスト」「簡便性」を備えたシステムを提供することで、新たな利用層を呼び込み、宇宙実験の民主化を実現しようとしている。

これは単なる技術革新にとどまらず、日本発の商業宇宙実験ビジネスの礎を築く第一歩でもある。Space BDの取り組みが成功すれば、低軌道を活用した産業やサービスの可能性はさらに広がり、宇宙がより身近で持続可能なフロンティアとなっていくだろう。

宇宙を次なる成長産業と位置づける中で、こうした先進的な挑戦がどのように社会に実装されていくのか。今後の展開に、引き続き注目していきたい。