2025年3月26日、民間企業や大学等に10年間で総額1兆円規模の支援を行うことを目指す『宇宙戦略基金』における令和7年度版の基本方針と、第二期の技術開発テーマが公開された。

本記事では、第一期と第二期の比較、また第二期の技術開発テーマについてまとめている。

目次

宇宙戦略基金とは

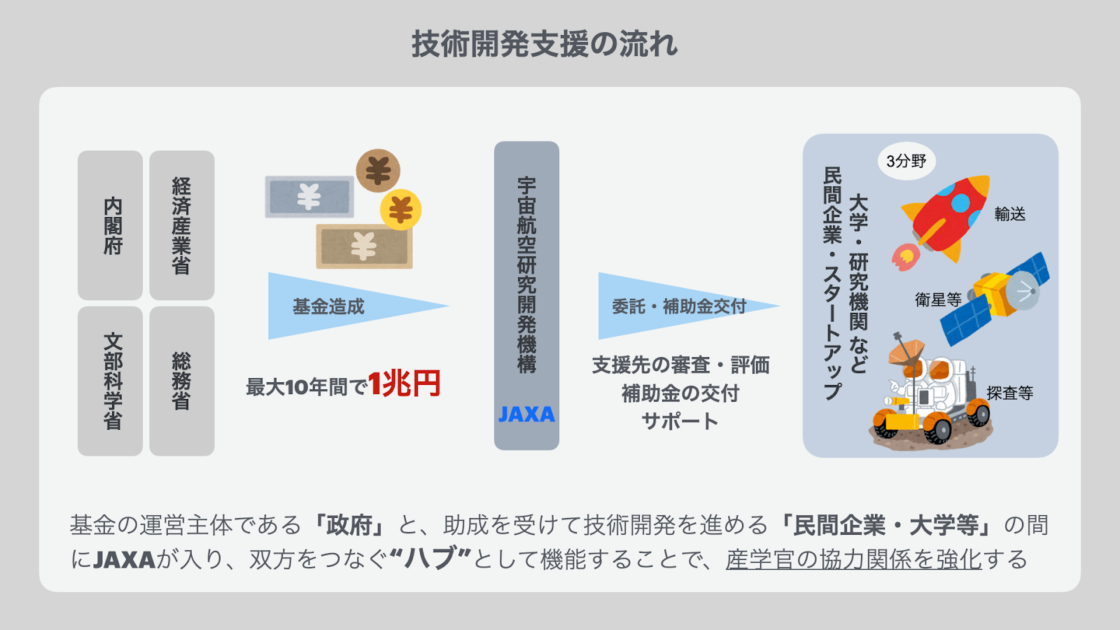

宇宙戦略基金は、政府が 民間企業や大学の宇宙技術開発を支援するための資金制度である。

JAXAが支援先の選定や評価を担い、開発の進捗管理や専門的サポートを提供することで、国・JAXA主導の開発から、民間・大学主体の開発へとシフトし、世界市場における日本の宇宙技術の競争力を強化することを目的としている。

技術開発テーマは、宇宙技術戦略における「宇宙輸送」「衛星」「宇宙科学・探査」「分野共通技術」で抽出された技術項目を参考にしたうえで、民間企業・大学等が主体となることで、より効果的に技術開発が推進されるように設定される。

運営機関は内閣府と、文部科学省、総務省、経済産業省。

内閣府が事業全体の制度設計や宇宙技術戦略のローリング等を実施し、他3つの省がそれぞれ以下の内容にて実施方針の策定や具体的な技術開発テーマの設定を行う。

- 文部科学省:宇宙開発利用分野における先端・基盤技術開発等の推進

- 経済産業省:事業化に向けた研究開発の支援を通じた宇宙関連産業の振興

- 総務省:宇宙分野における情報通信技術の開発・利用促進

第一期の振り返り

宇宙戦略基金が開始された2024年度(第一期)では、全22の技術テーマについて公募が実施された。

準備の整ったテーマから順次公募が開始され、7月5日より段階的に募集を開始。8月23日までに全テーマの公募が開始された。公募の締切は8月30日から順次行われ、最終的に10月24日をもってすべてのテーマの提案受付が終了した。

応募者は、大企業からスタートアップ、大学などの研究機関、さらには非宇宙分野の企業まで多岐にわたっており、幅広いプレーヤーの参画が確認された。一方で、1社採択を予定していたテーマにおいては、提案が1件のみであったケースが全体の約6割を占めており、テーマによっては応募の集中度合いに差が見られている。

また、「月⾯の水資源探査技術(センシング技術)の開発・実証」のテーマでは提案があったものの、審査の結果「採択なし」となった。これは審査基準を満たさなかったためであり、当該テーマについては2025年度に再公募が行われる。

第一期と第二期の比較

基本方針の見直しについて

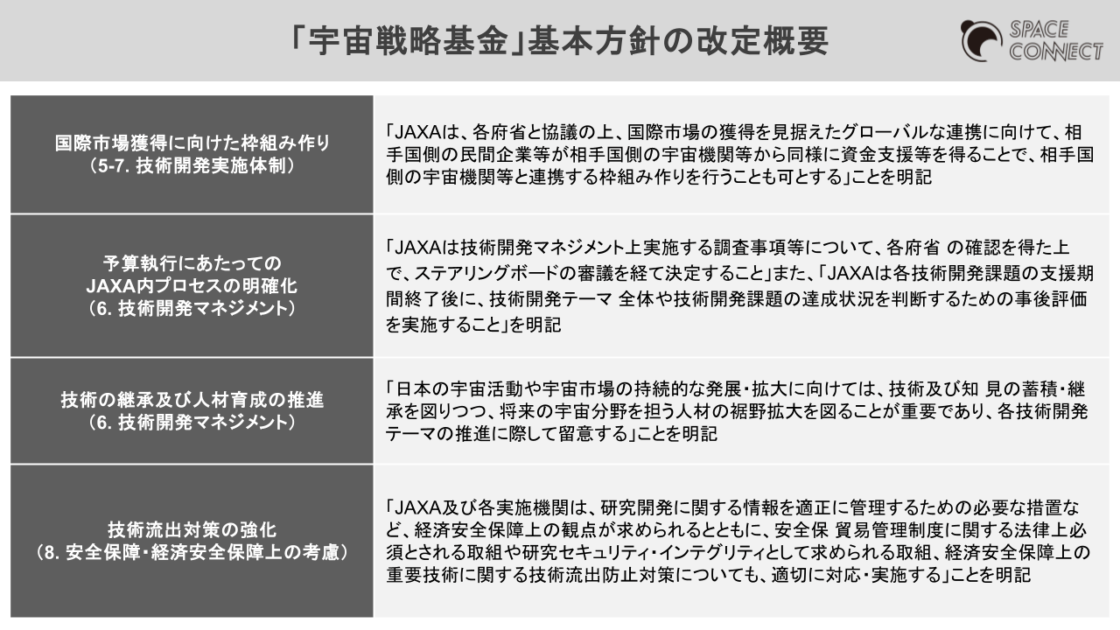

宇宙戦略基金の基本方針は、10年間にわたる事業期間を見据えて制度設計を定めたものである。今回、政策動向や事業の進捗状況を踏まえ、その一部が改定された。

主な改定点の一つは、国際市場の獲得に向けた枠組みの明確化である。相手国の民間企業等が、自国の宇宙機関などから同様の資金支援を受けている場合には、JAXAが相手国の宇宙機関と連携する枠組みの構築を認めることとした。また同時に、宇宙戦略基金を国が支援する研究開発プログラムとして、必要な技術流出対策を講じることが明確にされた。

あわせて、予算執行を担うJAXAの意思決定プロセスが明確化されたほか、宇宙戦略基金による技術開発マネジメントにおいては、宇宙技術の継承や将来の宇宙分野を担う人材育成への配慮も方針として示されている。

予算と実施方針の特徴

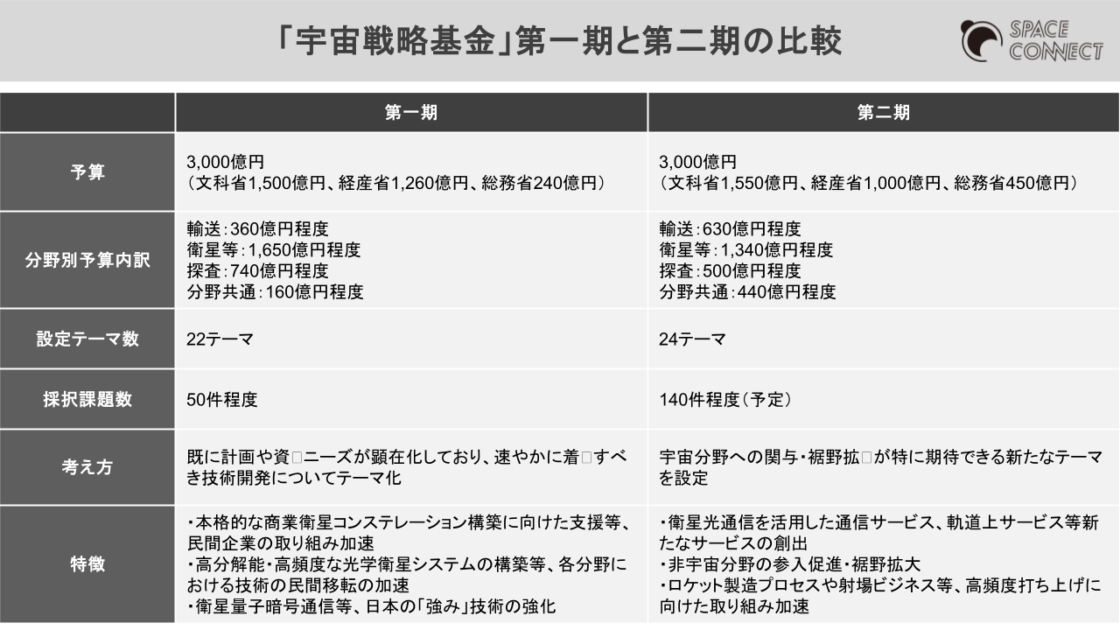

第一期および第二期の合計予算はいずれも3,000億円である。

図に示すとおり、第一期では「衛星等」および「探査」分野に重点を置いていたが、第二期では「輸送」および「分野共通」の割合がやや増加している。

テーマ数は第一期の22から24へと増加し、採択課題数も大幅に拡大する見込みである。第一期では約50件であったのに対し、第二期ではおよそ140件と、ほぼ3倍に増加する予定だ。

また、第一期では、既に計画や資金ニーズが顕在化していた技術開発に迅速に対応するためのテーマが中心であった。一方、第二期では、宇宙分野への新規参入や裾野拡大に向けた新たなテーマが設定されており、産業基盤の強化と多様なプレーヤーの参画が期待されている。

第二期技術開発テーマの概要

第二期の技術開発テーマは下図のとおり。

宇宙技術戦略に位置付けられたキー技術の中でも、特に通信分野、輸送・射場分野、軌道上サービス分野、宇宙ソリューション分野などに対する投資が加速される見通しである。

通信分野:多様化する需要と自立性確保の課題

宇宙通信分野は、宇宙産業全体の中でも特に市場規模が大きく、今後もさらなる成長が期待されている分野である。

日本でも災害時や離島、海上、山間部など、通信インフラが脆弱な地域において宇宙通信の活用が進んでいる。今後、宇宙ネットワークと地上ネットワークがシームレスに連携し、あらゆる場所で切れ目のない通信が提供されることが期待されている。

さらに、宇宙と地球の通信に加えて、衛星間通信の需要も高まりつつある。地球観測衛星などの低軌道衛星の活用が拡大する中、衛星間でのデータ中継により、高速かつ即時性のあるデータ伝送が求められている。

また、宇宙通信・宇宙通信機器等の提供側においても環境の変化が生じている。

衛星光通信の実用化に向けた国内外の実証が進んでいるほか、柔軟な機能変更が可能なペイロードの需要が高まるなど、衛星本体や通信機器に対する技術的要求も高度化している。しかし、現状ではこれらの機器の受注が海外ベンダーに集中しており、国内企業の対応は十分とは言い難い状況にあるのだ。

宇宙通信は、通信サービスとしての重要性にとどまらず、通信インフラの耐災害性の向上や安全保障の確保の観点からも重要なインフラである。このため、サービス提供および機器製造の両面から、自立性・自律性を確保する必要がある。

輸送分野:新たなビジネス創出と民間参入の促進

輸送分野では、新たな宇宙輸送ビジネスの創出や、非宇宙分野からのプレーヤー参入を促進することが求められている。そのためには、次世代の宇宙輸送システムに対応した基盤技術の確保や、打上げに関わる地上システムの運用効率化に向けた技術開発が重要となる。

また、ロケット製造や衛星コンステレーションの構築といった分野は、国際競争が激化している。これらへの投資が遅れることは、自律性の喪失や打上費用の海外流出といったリスクを伴う。ロケットのサプライチェーン強化や射場設備の課題解決、柔軟な対応を可能とする試験環境の整備が不可欠である。

具体的には、国際競争力のある高頻度な宇宙輸送能力の獲得に向けたロケットのサプライチェーン強化、射場設備の課題解決などに向けた支援を重点的に実施する必要がある。

衛星・軌道上サービス分野:新ビジネスとプレーヤーの厚み形成へ

衛星等の分野では、国際競争力のある次世代地球観測衛星を活用した新たなビジネスの創出を目指し、民間事業者の観測技術高度化や先端技術開発の支援が重視される。学術界や非宇宙分野のプレーヤーを巻き込んだ取り組みも期待されている。

また、軌道上サービス分野では、宇宙空間における移動、製造、除去などに自在性をもたらす新たなシステムの構築が求められている。先行者優位を見据えた早期実証や新規参入者との連携を通じて、産業としての厚みと国際展開を両立させることが重要である。

さいごに

いかがでしたか。

宇宙戦略基金の第二期では、第一期からの学びを活かしつつ、国際競争が激化する分野への迅速な対応や、新たなプレーヤーの参入促進に向けた戦略的なテーマ設定が進められている。特に、通信・輸送・軌道上サービスといった注目分野への重点的な投資は、日本の宇宙産業が世界で存在感を発揮し続けるための布石とも言えるだろう。

今後、これらの技術開発テーマがどのように具体化され、どのような企業や大学が挑戦していくのかにも注目が集まる。宇宙ビジネスがますます多様化し、裾野を広げていくなかで、民間主導の開発が日本の宇宙産業の新たな成長エンジンとなることが期待される。

引き続き、同基金の動向や採択プロジェクトの進捗に注目だ。