2025年9月30日、株式会社スペースシフト(以下、スペースシフト)と株式会社WHERE(以下、WHERE)は、SAR衛星データ(電波を用いた観測衛星)と3D都市モデルを組み合わせ、大規模地震発生直後に建物単位で被害規模を迅速に推定するAI技術の実証実験を石川県内で開始した。

本記事では、本実証プロジェクトの背景と狙い、今後の展望について紹介する。

実証の背景

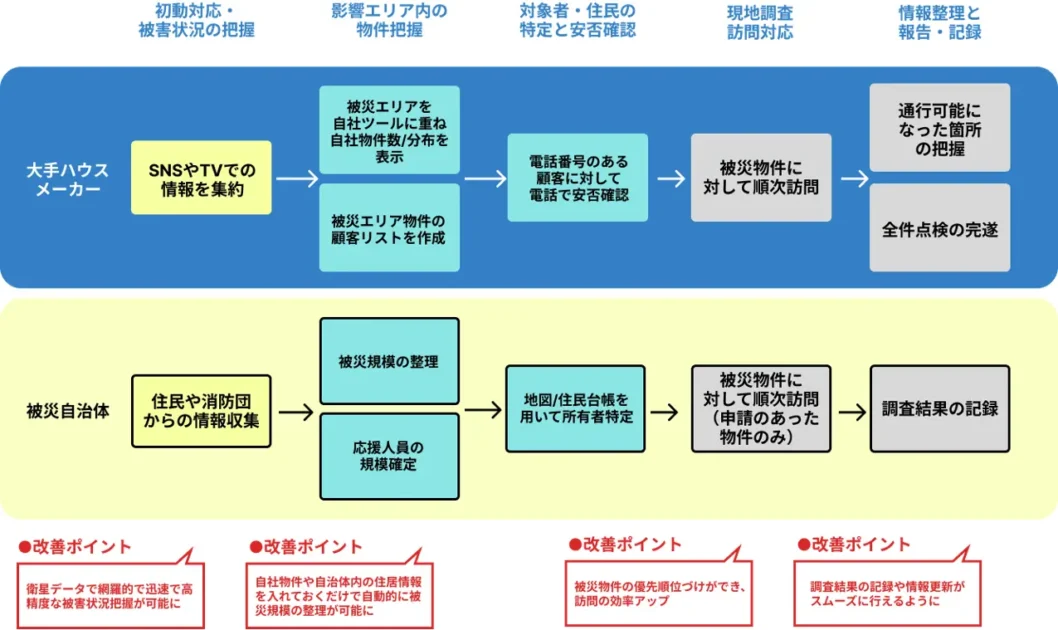

今回の実証は、災害発生直後に建物被害を迅速かつ高精度に把握する新たな仕組みを構築し、行政や民間による支援・復旧活動の即応性を高めることを目的としている。

日本では地震や豪雨などの自然災害が頻発しており、被災直後の初動対応をいかに早めるかが、社会全体の喫緊の課題となっている。しかし現状では、信頼性の高い被害情報を即時に取得できる基盤が十分に整っておらず、被害調査や罹災証明書の発行、支援物資の配布、仮設住宅の設置などが遅れる要因となっている。

この課題は行政に限らず、民間の不動産業界にも及ぶ。管理物件の被害を迅速に把握できなければ、入居者対応や修繕判断、保険申請が遅れ、結果として事業継続にも影響を及ぼす。

こうした状況を踏まえ、スペースシフトとWHEREは、衛星データと不動産情報を統合し、AIで被害を自動推定する技術の開発を進めている。両社は、地上調査に依存しない被害把握の仕組みを確立することで、災害対応の迅速化と効率化を図る考えだ。

システムの仕組みと両社の技術

システムの仕組み

今回の実証では、スペースシフトとWHEREが、国土交通省が推進する都市デジタルツインプロジェクト「Project PLATEAU(プラトー)」を活用し、SAR衛星データと3D都市モデルを組み合わせて災害発生直後の被害を高精度に推定する仕組みを構築している。

SAR衛星(合成開口レーダー衛星)は、マイクロ波と呼ばれる電波を地上に照射し、その反射波を解析することで地表の形状や変化を把握する。可視光ではなく電波を利用するため、夜間や悪天候時でも観測が可能であり、地震や豪雨などの発災直後においても安定したデータ取得ができる点が特長だ。

一方、「Project PLATEAU」が提供する3D都市モデルは、全国の建物や道路、地形を高精度に再現したオープンデータであり、都市空間を仮想的に再現するデジタルツインとして整備が進められている。

本システムでは、SAR衛星による被災地の変位データと3D都市モデルをAIが解析・統合し、地上の被害を建物単位で自動推定、地図上に可視化する。

これにより、従来の航空撮影や現地調査に頼らず、広域の被害状況を短時間で把握できることが期待されている。

鍵となる両社の技術

両社はこれまでも、衛星データや都市空間情報を活用し、社会課題の解決を目的とした技術開発に取り組んできた。本連携では、それぞれの強みを掛け合わせることで、宇宙データを実社会の課題解決に直接活かす新たな仕組みの確立が期待されている。

スペースシフト

スペースシフトは、AI・人工衛星・リモートセンシング技術を専門とするデータ解析企業である。

従来、解析が難しいとされてきたSAR(合成開口レーダー)衛星のデータを高精度に処理する独自技術を有し、観測対象に応じたAIアルゴリズムによって地表の微小な変化を自動的に検出する。

また、光学衛星や地上センサーのデータとも柔軟に統合でき、地上の変化を総合的に把握することも可能だ。これにより、防災・インフラ管理・環境モニタリングなど、幅広い領域での応用を実現している。

2024年には、国土交通省が主催する「PLATEAU AWARD 2024」において、PLATEAUの3D都市モデルとSAR解析技術を組み合わせた防災分野での応用提案が評価され、「PLATEAU賞」を受賞。

衛星データを社会インフラの一部として機能させるための研究・実証をリードしている企業である。

WHERE

WHEREは、これまでに8社の不動産関連企業を創業・経営してきた阿久津岳生氏によって設立された、JAXA発スタートアップ企業である。

阿久津氏は、JAXA宇宙科学研究所内の総合研究大学院大学にて宇宙技術の研究にも従事しており、「宇宙から地球の不動産市場を変える」というビジョンのもと、2022年2月に同社を設立した。

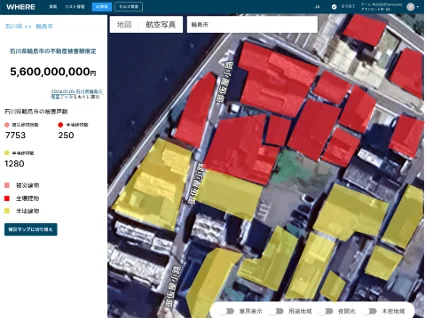

同社は、衛星データとAIを活用した地権者可視化ツール『WHERE』を開発。どこに、どの規模の不動産があり、誰が所有しているのかを地図上で直感的に把握できる仕様となっており、不動産仕入れ業務の効率化・高度化に貢献している。

また経済産業省とNEDOが主催する「NEDO Challenge, Satellite Data for Green Earth 衛星データ活用アワード2024」では、「気候変動・環境レジリエンス基盤構築」をテーマとした部門で第2位を受賞。2025年4月には、国土交通省が推進する「Project PLATEAU」の補助事業「都市空間情報デジタル基盤構築支援事業」にも採択されている。

実証の流れ

本実証では、大型SAR衛星と小型SAR衛星のデータを組み合わせた統合解析システムを本年度中に開発するとのことだ。

対象地域は、2024年1月の能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県金沢市の一部地域で、開発したシステムを用い、3D都市モデルや道路ネットワークを参照しながら、建物単位での被害度評価や道路の通行可否をAIが推定・表示する。これらの結果をもとに、行政機関や民間事業者などのユーザー候補を対象とした実用性検証およびヒアリングを実施する予定だ。

実証で得られた成果を踏まえ、2026年の実用化・サービス提供開始を計画している。

初期段階では、全国に管理物件を持つ大手不動産企業などへの提供を想定しており、民間利用を通じた採算化を図りながら、被災直後の被害可視化を社会実装していく。

現状、被災自治体には取得データを無償で提供する方針であり、行政と民間の両面から防災DXの推進基盤を整備していく構えだ。

さいごに

本実証は、行政による災害対応の効率化にとどまらず、社会全体のレジリエンス向上を目指す取り組みである。

衛星データと3D都市モデルを活用し、「どの建物が、どの程度被害を受けたのか」を客観的かつ早期に把握できるようになれば、被災直後の判断や支援の優先順位付けがより的確となり、復旧活動のスピードと精度を大幅に高めることができる。

同時に行政と民間が同一のデータ基盤を共有し、共通認識のもとで行動できる環境は、災害時における情報格差の解消にもつながる。

宇宙データを「社会インフラ」として定着させる上で、今回のスペースシフトとWHEREの実証は、その実現に向けた重要な一歩といえる。

参考

SAR衛星データとProject PLATEAUの連携により、大規模震災時の建物被害推定を迅速化――スペースシフト、WHERE社と実証実験を開始――(スペースシフト, 2025-10-04)

【不動産×宇宙】に注目!衛星データとAIを活用した都市開発・不動産関連サービス企業3選(SPACE CONNECT, 2025-10-04)