2025年5月8日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2025年度内の打ち上げが予想されているH3ロケット6号機(30形態試験機)に関する記者説明会を開催した。

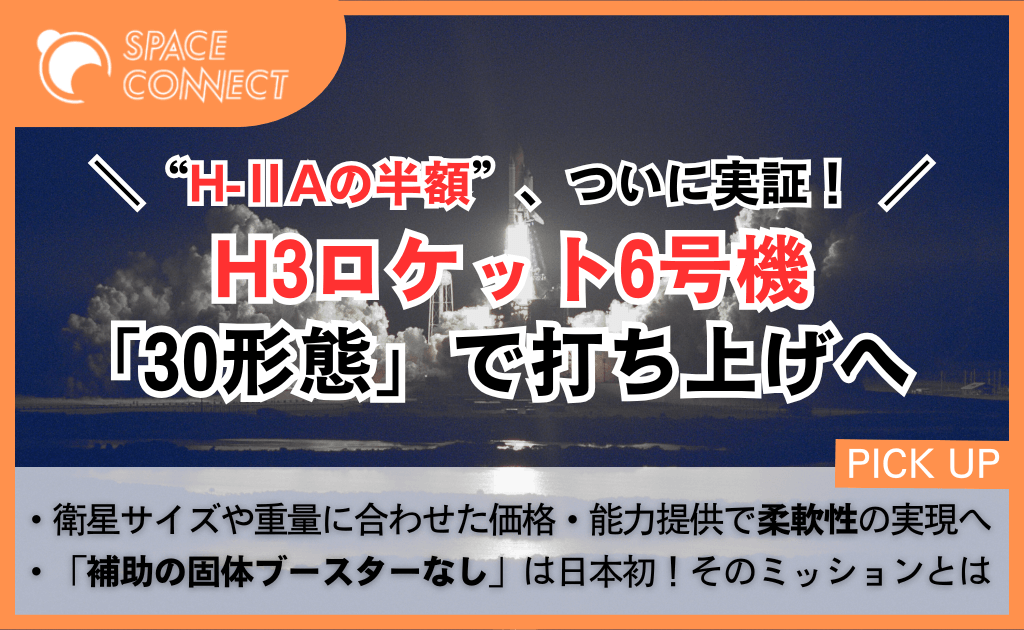

同ロケットは、大きく分けて3つの種類があるH3ロケットの機体形態のうち、「30形態」が初採用されたものである。補助ブースターを装着せず、3基のメインエンジン「LE-9」のみでリフトオフする日本初の大型液体ロケットとなる。

本記事では、H3ロケットにおける「30形態」の特徴やメリット、そしてH3ロケット6号機のミッションについてご紹介する。

目次

H3ロケットと「30形態」の特徴

H3ロケット開発の背景

H3ロケットは、2025年6月に最終号機の打ち上げが予定されているH-ⅡAロケットの後継機として開発されている次世代の大型基幹ロケット[*]である。

開発の狙いとして、大きなものは以下の2つ。

- 日本の人工衛星を自国での打ち上げ可能にする「自立性」を確保し、衛星打ち上げ費用の海外流出を防止すること。

- 国外の衛星事業者からも選ばれる「国際競争力」を確保し、商業衛星を受注して産業基盤を強化すること。

従来のH-ⅡAロケットは打ち上げ成功率を誇るものの、衛星を受注してからその衛星に合わせて製造する“特注品”であったため、打ち上げ頻度が少なく、打ち上げコストも比較的高いものであった。

それに対して、H3ロケットは世界のニーズに応えるロケットとして、以下の3つの要素を実現する。

- 柔軟性:複数の機体形態を準備し、利用用途にあった価格・能力のロケットを提供。 また、ロケット組み立て工程や射場整備期間を従来の半分以下に短縮し、年間の打ち上げ可能機数を増やすことで、受注以降、迅速に衛星を打ち上げる。

- 高信頼性:H-ⅡAロケットの高い打ち上げ成功率(約98%)を継承し、確実に打ち上がるロケットとする。

- 低価格:特注の宇宙専用品ではなく自動車など他産業の優れた民生品を活用。生産方法も一般工業製品のようなライン生産に近づけることで、打ち上げ価格を低減。 固体ロケットブースターを装着しない軽量形態で従来の半額程度となる約50億円を目指す。

まず、製造過程の変更等により打ち上げ頻度を高めることで打ち上げスケジュールの柔軟性を確保。

また、様々な重さ、大きさの衛星の打ち上げに柔軟に対応できるよう、ブースターエンジンの数やフェアリング(衛星を搭載する先端部分)の形を変えられる設計とした。

打ち上げ価格は最も安価なモデルで約50億円(H-ⅡAロケットの半額程度)を目指しつつ、打ち上げ成功率約98%を誇るH-ⅡAロケットの信頼性を維持することを目標としている。

これにより、H3ロケットは、年7回以上の打ち上げを安定的に実現し、民間の商業衛星受注を増加させることを目指すのだ。

*基幹ロケット:国の宇宙開発や産業活動を支えるため、衛星打ち上げや探査ミッションなど国家レベルの重要な打ち上げ任務に広く利用される主力ロケットのこと

最も低価格!H3ロケットの「30形態」

H3ロケットの機体形態

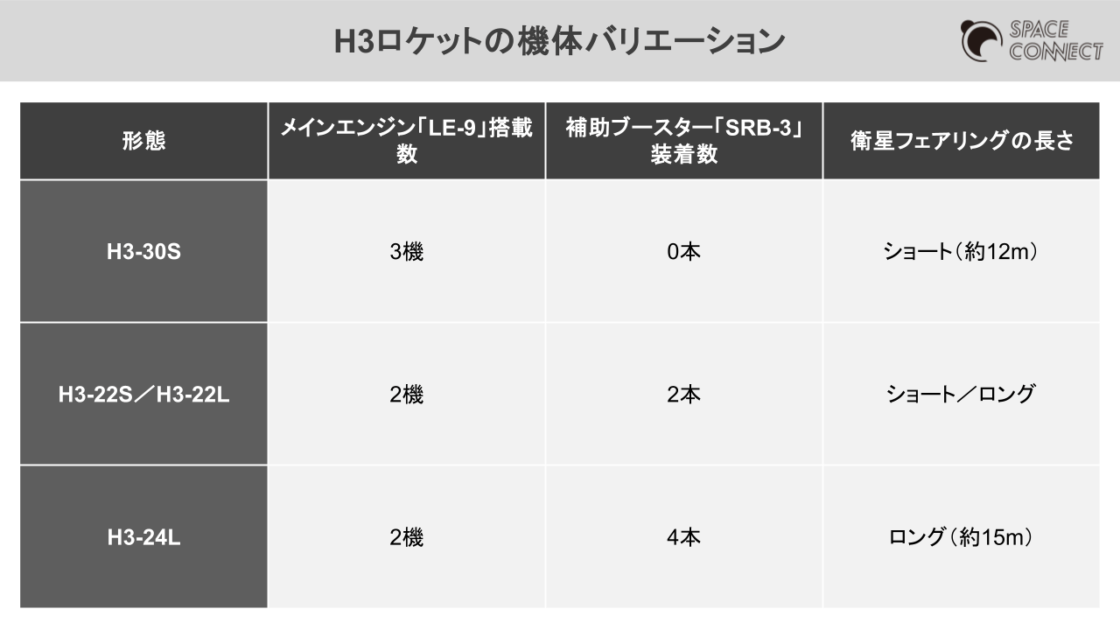

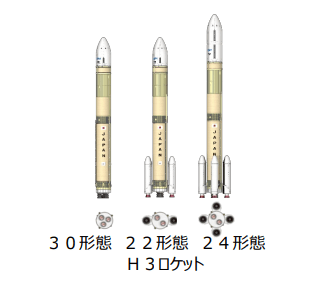

H3ロケットは、第一段(下段)のメインエンジン「LE-9」(液体エンジン)の搭載数、推進力を補助するロケットブースター「SRB-3」(固体エンジン)の装着数、衛星を格納する衛星フェアリング(ロケット最上部)の長さによって以下のように分類される。

そして、形態名の後半3桁は、それぞれ「LE-9」搭載数、「SRB-3」装着数、フェアリングの長さを示している。

例えば、H3ロケット試験機1号機から5号機まで用いられてきた「H3-22S形態」では、LE-9エンジン”2”機とSRB-3エンジン”2”本、ショート(”S”:Short)フェアリングを組み合わせた構成となっている。

「30形態」の特徴

H3ロケットの機体形態は大きく分類すると「30形態」「22形態」「24形態」となる。

このうち、第一段のメインエンジン「LE-9」を3基搭載し、補助のロケットブースター「SRB-3」を装着しない「30形態」は最も最小かつ低価格な形態である。

「30形態」の打ち上げ能力は太陽同期軌道へ4t以上。打ち上げ価格はH-ⅡAロケットの半額程度となる約50億円となる予定だ。

また、主には官需ミッションへの適用が想定されている。

「30形態」は衛星事業者に「最も最軽量で低コストなプラン」を提供すると同時に、「自国の衛星を、海外に依存しない自国のロケットにより、低コストで宇宙に輸送する」を実現するロケットであるのだ。

H3ロケット6号機のミッション

H3ロケット6号機は、30形態として初めて打ち上げを実施する試験機となる。

H-ⅡAロケットやH3ロケットなど、液体燃料・酸化剤を用いる液体ロケットとして補助ブースターを装着しない打ち上げは日本初。

今回の打ち上げにより、これまで打ち上げを実施してきた「22形態」に加えて「30形態」の技術が実証されることで、利用用途にあった価格・能力のロケットを提供するための「柔軟性」を高めることができる。

H3ロケット6号機のミッション概要

H3ロケット6号機は、システムレベルの刷新を伴う30形態の試験機であることから、性能や挙動を検証するための模擬衛星(VEP)を搭載して打ち上げが実施される予定だ。

今回の衛星投入軌道は、地球を回る人工衛星が常に同じ太陽の角度(照らされ方)で地表を観測できるように設計された太陽同期軌道(SSO:Sun-Synchronous Orbit)。

地表の起伏や海氷の状態、森林、農作物など、人工衛星の観測対象にはそれぞれに最適の太陽高度があり、太陽同期軌道ではその太陽高度が安定した条件で地球を観測できるため、リモートセンシング用途に多く用いられる軌道である。

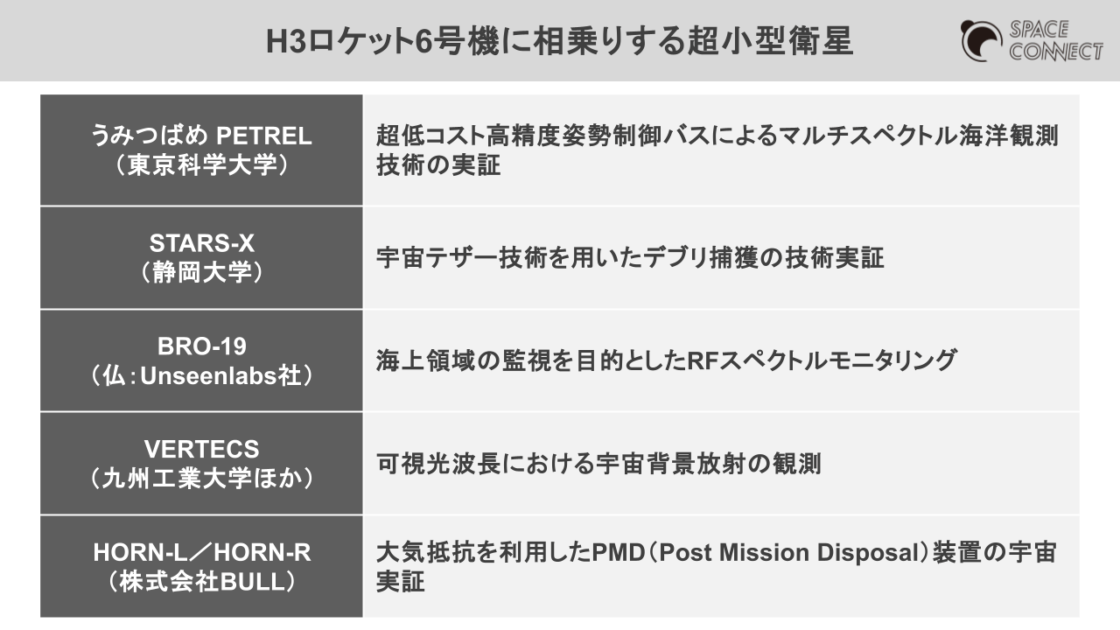

また、H3ロケット6号機には、模擬衛星(VEP)の他に副衛星として超小型衛星6機が相乗りする。

相乗りする6つの超小型衛星と搭載環境の整備

H3ロケット6号機に相乗りする6つの超小型衛星とそのミッションは下図の通り。

これらの超小型衛星は、性能確認用の模擬衛星(VEP)上に搭載され、目標地点で分離される。

そして、今回のH3ロケット6号機では、超小型衛星の搭載技術にも改良が加えられている。

H3ロケット試験機2号機では、黒い円錐形の衛星搭載アダプタ(PSS:Payload Support Structure)の上下の端に橋渡しするような構造が設けられ、その中央に超小型衛星が配置されていた。

しかし、この方式では超小型衛星の位置が衛星フェアリングの分離面に近いため衛星が受ける衝撃が大きく、他の小型ロケットと比較して搭載環境が劣るという課題があった。

そこでH3ロケット6号機では、衛星搭載アダプタ(PSS)と衛星分離部(PAF:Payload Attach Fitting)の間に超小型衛星搭載用のリング形状アダプタを新たに設置し、アダプタの側面に衛星を搭載する方式を採用。

この設計により、フェアリング分離面からの衛星の距離が確保され、超小型衛星が受ける衝撃を低減させることができる。

H3ロケット6号機では、この技術実証により、複数衛星搭載に向けた技術知見の獲得を目指している。

まずは大迫力の燃焼試験「CFT」に注目

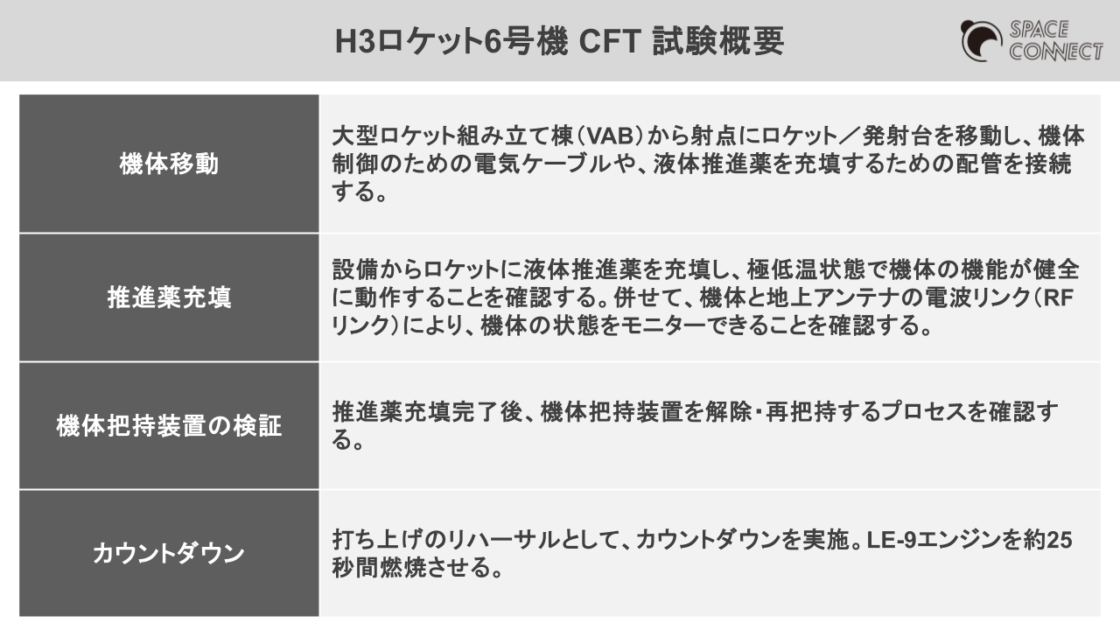

H3ロケット6号機では、打ち上げの前に種子島宇宙センターで「1段実機型タンクステージ燃焼試験(CFT:Capting Firing Test)」と呼ばれる大規模な試験が実施される。

CFTの概要と目的

CFTは、ロケット機体を発射台に固定した状態で行う第一段エンジンを燃焼させる試験である。エンジンの機能・性能確認だけでなく、ロケット機体と地上設備を組み合わせた打ち上げまでのシステム全体の機能確認を行うとともに、作業性や手順を確認することを目的にしている。

H3ロケット6号機では初となるH3-30S形態の打ち上げに備え、打ち上げ当日と同じ手順でロケットを射点に移動して推進薬を充填し、エンジン燃焼試験を行うことによって、ロケットおよび地上設備の機能等を確認する。

試験概要は下図の通り。

30形態ではこれまで打ち上げられてきた22形態よりも第一段エンジンの推進薬の減少スピードが1.5倍ほど速いとされる。

そのため、タンクにある燃料を燃焼室に送り、燃料が減った空間を加圧ガスで埋める一連の流れが確実に機能するかが確認される。

また、第一段に搭載されるエンジンが2基から3基に増加したことにより、音圧や振動の増大が予想される。CFTでは、増大した振動に機体が耐えらえるかどうかも検証する目的の一つとなっている。

さらに、今回の試験では新たに開発された「機体把持装置」の解除・再把持プロセスの確認も実施される。

H3ロケットはH-ⅡAロケットより大型の機体であり、燃料が入っていないときに風の影響を受けやすいという特徴がある。

この対策として整備されたのが機体把持装置であり、射点移動前に機体中央を抱え込む形で把持し、風による揺れを抑制する。

打ち上げ時には、燃料充填完了・エンジン燃焼開始後、燃焼圧力が所定値に達した時点で把持が解除されるよう設計されている。

機体把持装置は今後、30形態だけでなく22形態・24形態の打ち上げ時にも運用される予定である。

今後の予定

H3ロケット6号機の打ち上げは、2025年度内に実施される見通しである。

ただし、2025年6月24日に予定されているH-ⅡAロケット50号機(最終号機)の打ち上げ後となる予定だ。

また、H3ロケット6号機のCFTの様子は、YouTubeのJAXAチャンネルでライブ中継される予定である。

日程など、最新情報はこちらからご覧いただきたい。

さいごに

いかがでしたか。

H3ロケット6号機(30形態試験機)は、日本初となる補助ブースター非搭載の大型液体ロケットとして注目されている。

今回の打ち上げにより、これまで打ち上げを実施してきた「22形態」に加えて最も低価格な「30形態」の技術が実証されることで、利用用途にあった価格・能力のロケットを提供するための「柔軟性」を高めることができる。

CFTによる新たな機体把持装置の実証、副衛星搭載技術の改善など、今後のH3ロケットの発展に向けた重要な試金石となるだろう。

引き続き、SPACE CONNECTではH3ロケット6号機の動向を追っていく。