株式会社ElevationSpace(以下、ElevationSpace)は2025年11月14日、国の支援事業である宇宙戦略基金(第二期)において、「高頻度物資回収システム技術」の実施機関に採択されたと発表した。

国際宇宙ステーション(ISS)など地球低軌道では研究・実験需要が拡大しているものの、サンプルを地球へ戻す手段が限られており、必要なタイミングで回収できないことが企業参入の大きな制約となってきた。

本記事では、高頻度回収がなぜ重要なのか、ElevatonSpaceが開発する輸送システムの特徴、日本にとっての戦略的意義を整理する。

目次

「高頻度物資回収」が求められる背景

広がる宇宙実験と民間ニーズ

宇宙空間では地上とは異なる現象が得られることから、細胞培養、タンパク質結晶生成、材料研究など多様な実験が行われている。これらは、将来の医療・材料開発や、宇宙企業の製品実証にとって欠かせない。

ISSは2030年で役割を終える予定だが、民間の宇宙ステーションや小型の実験プラットフォームの開発が世界で進んでおり、「地球低軌道利用サービス」の市場規模は3兆円になるとも試算されている。その中で「高頻度の回収機能」を持つ事業者は、民間ステーションの価値を決める重要なプレイヤーとなる。

現在の課題と回収機会の必要性

一方で、現在、ISSから地球へサンプルを戻す方法は有人宇宙船に積まれた帰還用カプセルのみであり、回収できる回数は年に3回程度と非常に限られている。量も頻度も十分ではなく、必要なタイミングでサンプルを回収することが難しい。

サンプルを回収しない実験では得られるデータが限られるため、民間企業が宇宙環境を研究や製品開発に活用する際、この“回収機会の少なさ”が大きな障壁となってきた。

細胞培養、タンパク質結晶生成、材料実験など、多くのサンプルは時間の経過とともに性質が変わりやすく、実験直後の状態で回収して解析したいというニーズが強い。高頻度でサンプルを回収できる仕組みが整えば、ユーザーが望むタイミングでサンプルを地球へ戻せるようになり、宇宙環境の利用は大きく広がると期待されている。

ElevationSpaceが開発する新しい輸送インフラ

宇宙で行われた実験のサンプルを地球へ戻すには、機体内部の温度や圧力等を制御し、着陸に伴うサンプルへの負荷を軽減する必要がある。さらに、狙った目標地点に高精度で回収システムを着地させる技術も欠かせない。

このような技術を開発しているのがElevationSpaceである。

ElevationSpaceについて

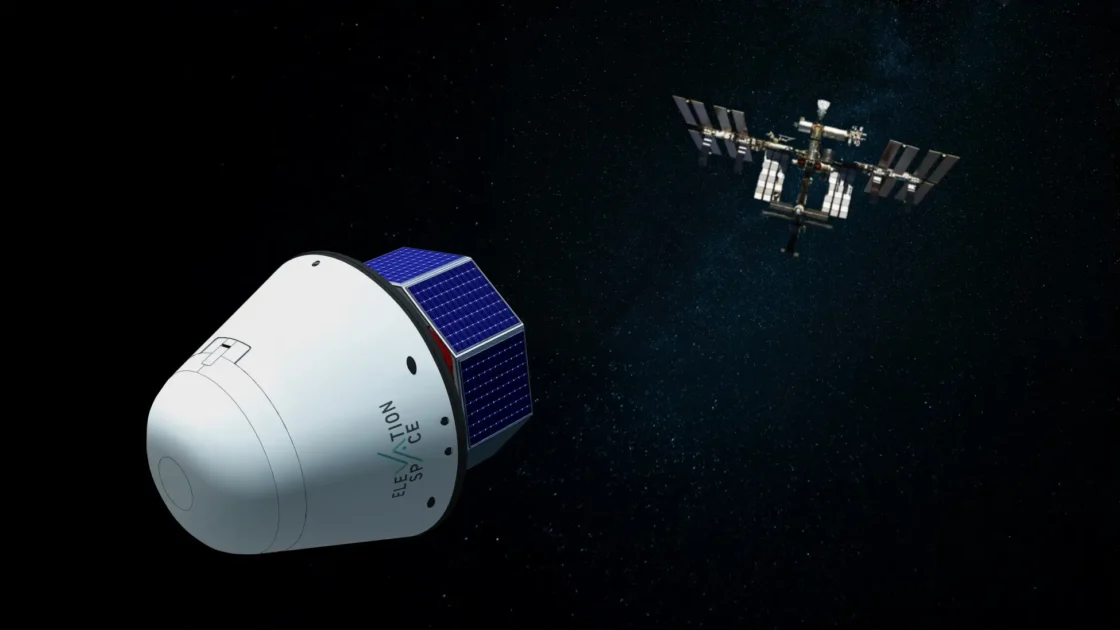

ElevationSpaceは日本が世界に誇る小型再突入技術を軸に宇宙から地球への輸送サービス開発に取り組んでいるスタートアップである。

東北大学やJAXAと連携し、主に以下の2つのサービスを開発している。

- 宇宙に滞在する衛星内で実験を実施し、地球へ帰還する「ELS-R」

- 宇宙ステーションからサンプルを高頻度で回収する「ELS-RS」

目的は異なるものの、どちらも再突入・回収の基本技術が共通の基盤となっている。

「ELS-RS」の特徴

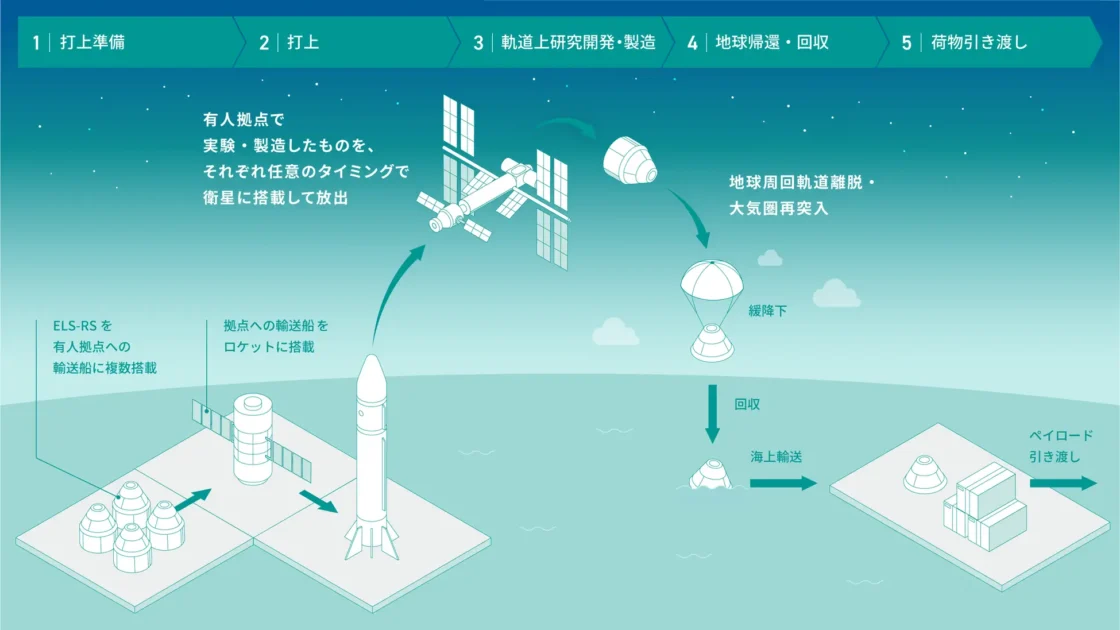

地球近くを回る宇宙ステーションなどの拠点からサンプルを回収するサービス「ELS-RS」は、小型で無人の回収カプセルを使い、必要なタイミングでサンプルを地球へ輸送する。宇宙ステーションから高頻度で物資を回収するサービスとしては世界で初めての取り組みだという。

ELS-RSは輸送船に搭載されて宇宙ステーションに運ばれ、拠点で実験・製造されたサンプルを任意のタイミングでカプセル内に搭載。その後、地球の狙った場所に自律的に帰還する。

ElevationSpaceは2023年4月より2年間、J-SPARC(JAXA宇宙イノベーションパートナーシップ)のもとJAXAと「地球低軌道拠点からの高頻度再突入・回収事業」に関する共創活動を行ってきた。JAXAが培ってきた「大気圏再突入・回収技術」の知見について支援を受け、技術検討を進めている。

日本が回収技術を持つ意義

日本が独自の回収能力を持つ意義は大きく2つある。

第一に、「日本の宇宙開発における自立性」を高められる点である。

これまでは海外の宇宙機に回収を依存していたため、利用できる回数やタイミングが限られていた。日本が自前の回収手段を持てば、自国の判断で回収計画を立てられるようになり、宇宙開発を主体的に進められる体制が整う。

また、国内で回収できるようになれば、サンプルを短時間で研究機関や企業に届けられるようになり、実験から解析までの流れも効率化される。結果として、研究開発のサイクルが加速し、日本全体の技術競争力向上にも寄与する。

第二に、民間宇宙ステーション時代の国際競争力を高められる点である。

今後、宇宙ステーションは民間主体で運用されるようになるため、実験の場だけでなく、成果を地球に戻す“輸送の仕組み”そのものが産業として重要になる。回収インフラを日本発で確立できれば、国際市場における立場を強めやすくなる。

ElevationSpaceはすでに商業宇宙ステーションを運用するAxiom Spaceと協業を進めている。こうした連携が広がれば、日本の回収サービスを使って海外企業が実験成果を地球へ持ち帰るような流れも生まれる可能性がある。

最終的には、日本が独自の回収インフラを持つことが、研究開発の効率化だけでなく、地球周回領域の利用市場に国内外の企業を呼び込む後押しとなる。

研究・製造・輸送がつながった「宇宙利用のエコシステム」を国内に築くことが、日本の宇宙産業の持続的な競争力につながるだろう。

さいごに

宇宙での実験や製造が広がるなか、サンプルを確実に地球へ戻す仕組みは今後さらに重要になる。 ElevationSpaceの「ELS-RS」は、この“回収”の仕組みを小型・高頻度で実現する新しい輸送インフラとして注目されている。

日本が独自の回収能力を持つことは、研究開発の効率を高めるだけでなく、ポストISS時代の国際競争においても大きな意味を持つ。 商業宇宙ステーションが本格的に動き始めるなか、回収インフラをどこが握るかは、宇宙利用の主導権を左右する要素となる。

宇宙を活用する企業が増える未来に向け、回収の仕組みを整える動きは今後も加速していくだろう。

ElevationSpaceは現在、各ポジションにて積極的に採用を強化中である。

興味のある方はこちらのリンクからぜひチェックいただきたい。

参考

宇宙戦略基金事業「高頻度物資回収システム技術」に採択(ElevationSpace, 2025-11-17)