2025年4月23日、ANAグループの商社「全日空商事株式会社」は、ニュージーランドの宇宙スタートアップ企業であるDawn Aerospace New Zealand Ltdと基本合意書を締結したことを発表した。

全日空商事は主に航空業界で活躍してきた企業であるが、航空業界の知見やネットワークは宇宙分野でどのように活かされるのだろうか。

本記事では、同社が進める企業連携の事例を通じて、その関わり方を探っていく。

目次

ANAグループのエアライン系商社、全日空商事とは

全日空商事は、1970年にANAの航空機運航に必要な物品調達や空港店舗運営を目的として設立された、ANAグループの商社である。

「エアライン系商社」という業界でもユニークな存在として独自の道を歩む同社は、50年以上にわたる活動を通して、航空機部品関連事業からライフスタイル事業、再生可能エネルギー事業など、多彩な事業を展開している。

その一つが、「宇宙ビジネス開発」事業だ。

その目的は、総合商社としてのトレーディング・ロジスティクス・ファイナンス・事業投資などの機能と、航空業界で培った実績・知見・ネットワークを融合し、宇宙産業におけるイノベーションを推進することにある。

同社は、日本の宇宙産業の発展が見込まれている中で打ち上げロケットの不足や人工衛星の主要コンポーネントの海外依存などが課題であると考えており、サプライチェーンの強化や実証の場づくりといった面で宇宙領域の課題解決に挑戦しているのだ。

具体的には、宇宙スタートアップとの連携などを通じ、ペイロード販売や国際物流支援、安全・ミッション保証研修サービスなどの取り組みを始めている。

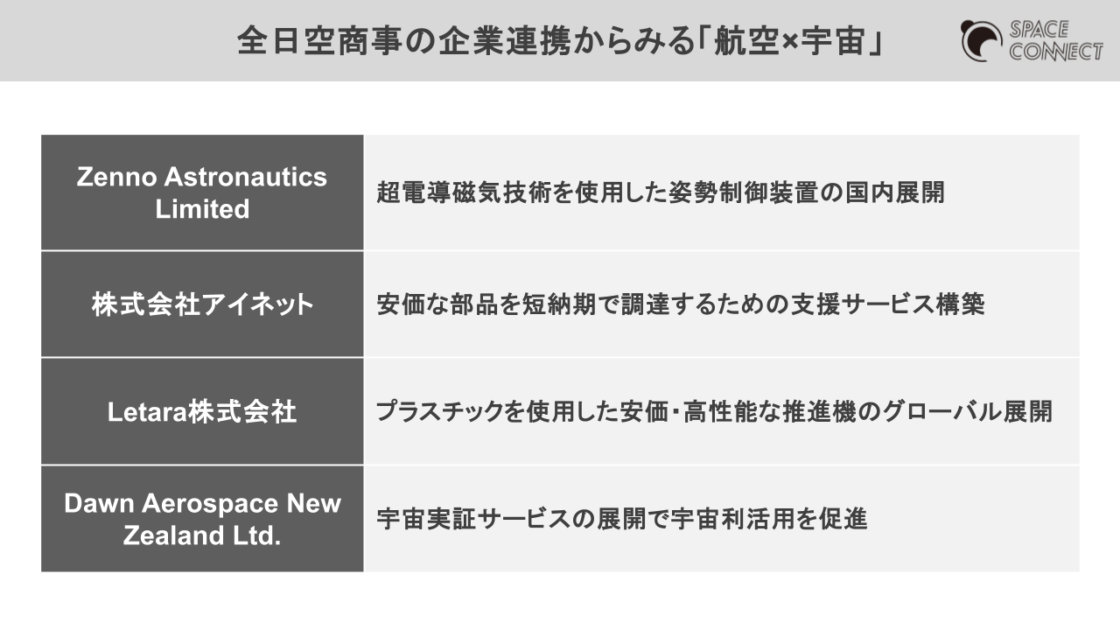

全日空商事の企業連携からみる「航空×宇宙」

ここからは、エアライン系商社である全日空商事が各宇宙企業とどのように連携し、宇宙分野でどんな取り組みを進めているのかをご紹介する。

Zenno Astronautics Limited

~超電導磁気技術を使用した姿勢制御装置の国内展開

企業概要

Zenno Astronautics Limitedは、宇宙業界初の超伝導磁気技術の活用を進めるニュージーランド発のスタートアップ企業。

超伝導磁気技術とは、電気抵抗がゼロになる超伝導状態を利用して強力な磁場を発生させる技術であり、リニアモーターカーなどで実用化されている。同社はこの技術を人工衛星の姿勢制御に応用することを目指している。

人工衛星の姿勢制御は、地球との安定した通信の確保や太陽電池の高効率利用などのために軌道上で自身の向きを制御する技術。従来はスラスター(エンジン)や、電磁石が作る磁場と地球の磁場が互いに反発・引き合う性質を利用する磁気トルカなどが用いられてきた。

Zenno Astronautics Limitedが提供する『超伝導磁気トルカ』は、エンジンを使用しないため燃料を消費せずに姿勢制御を行うことが可能。さらに、磁気トルカと比較してもサイズ、重量、電力コストを大幅に抑えつつ、高性能な姿勢制御を実現する。

同社はこの技術について、人工衛星だけでなく宇宙ステーションへの転用も視野にいれており、さらに超伝導磁気技術を基盤に、放射線シールド、ドッキングシステム、スペーストンネルなど多岐にわたる革新的なソリューションの研究開発を推進している。

連携目的や取り組み内容

全日空商事は、Zenno Astronautics Limitedが有する最先端の超伝導磁気技術の市場競争力、並びに多様なプロダクトへ転用できる拡張性を高く評価し、同社との連携を2025年1月に開始した。

この連携により、全日空商事は、Zennoが開発した人工衛星用の姿勢制御装置を日本市場に初めて展開し、衛星事業者向けに営業・マーケティングおよび販売を行っていく。

また今後は、宇宙ステーション向けに応用した超伝導磁気技術にも関わっていく方針であり、航空産業で培ったサプライチェーン構築の知見を活かしながら、日本の宇宙産業における競争力強化への貢献を目指している。

このような取り組みは、日本の宇宙産業における技術選択肢の拡充や、サプライチェーンの強靭化にもつながると期待されるだろう。

株式会社アイネット

~安価な部品を短納期で調達するための支援サービス構築

企業概要

株式会社アイネットは、老舗の東証プライム上場企業でありながら、AI・IoT・データアナリティクスといった先端領域にも積極的に取り組んでいる企業である。特に注目すべきは、長年にわたり携わってきた宇宙開発分野での実績と存在感だ。

同社は約45年間にわたり、人工衛星のシステム・サブシステム設計から検査・試験、運用・評価解析まで、衛星開発における上流から下流までを幅広く手がけてきた。

独自のデータセンターを活用して安全かつ一貫したサポートを実施しており、衛星画像データや衛星運用管制システムのソフトウェア開発から、評価・解析に至るまでの一連のプロセスにおけるトータル支援を実施している点は、同社の大きな特徴の一つ。さらに、国際宇宙ステーション(ISS)にはその建設当初から運用に携わっており、将来的には有人宇宙探査関連のミッションへの対応も視野に入れている等、宇宙開発事業において常に先進的な姿勢を持ち続けている。

近年は、JAXAなどの大手宇宙開発機関(いわゆる「オールドスペース」)に加え、宇宙ベンチャー(「ニュースペース」)との連携も活発化しており、業界内で“架け橋”のような存在としての地位を築きつつある。

こうした長年の実績に基づいた高い技術力と何十年にもわたり宇宙業界で築き上げてきた信頼性、そして多様な企業と柔軟に協業できる機動力を併せ持つ企業なのだ。

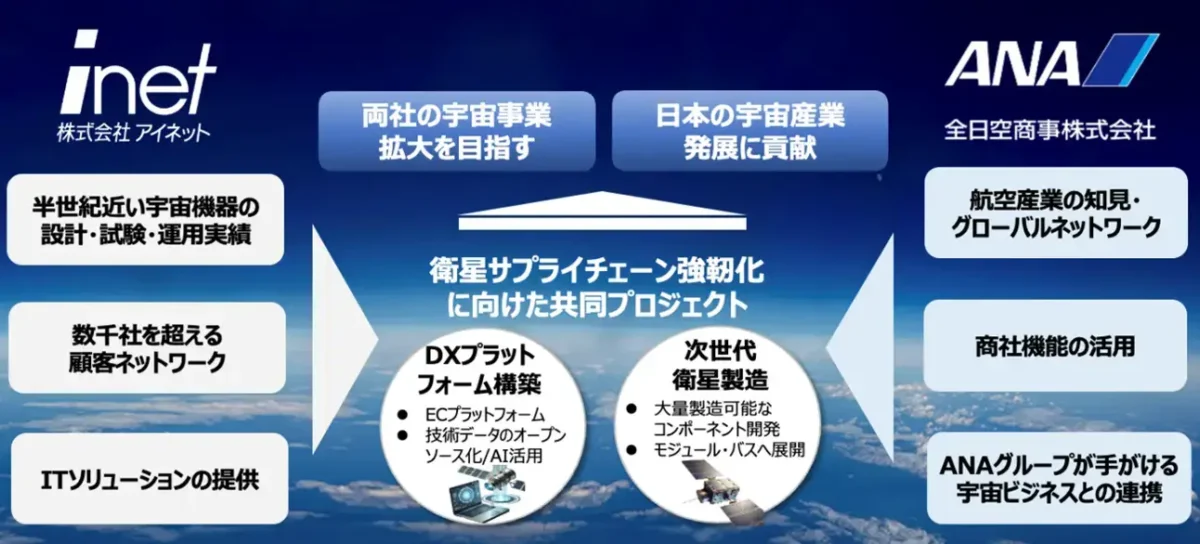

連携目的や取り組み内容

全日空商事は、アイネットが持つ有人/無人宇宙機の開発・試験・運用に関する知見と、自社の航空産業を基盤としたサプライチェーンの知見・ネットワーク・商社機能を組み合わせ、日本の衛星サプライチェーンの強化と、衛星の量産化に向けた変革に挑むべく、2025年2月にアイネットとの連携を開始した。

日本の宇宙産業では、機器や部品の多くを海外製やカスタマイズ品に依存しており、それがコスト高の一因となっている。両社はこうした課題を共有し、解決に向けて協議と検討を重ねてきた。

これまで、全日空商事は幅広い業界ネットワークを活かして、宇宙事業への参入を志す非宇宙系企業を呼び込み、アイネットは長年にわたり蓄積してきた衛星関連の技術的知見を提供することで、複数の企業とともにコスト競争力のある新たなコンポーネント開発に着手している。

そして今回の連携では、両社はコンポーネントの選定や受発注管理、為替ヘッジ、物流手配、輸入通関までを含む包括的な調達支援をパッケージ化することで、安価な部品を短納期で調達することを可能とし、衛星事業者が衛星開発に専念することができる環境の整備を目指している。

具体的な事業としては以下の2つ。

- 次世代衛星製造:品質(Quality)、価格(Cost)、納期(Delivery)で競争力のあるCOTS品(市販既製部品)を航空産業を主軸とした様々な産業のメーカーと共同開発し、国内外の衛星事業者への供給を図る。

- DXプラットフォーム事業:COTS品のオンライン販売を可能にするECサイトを構築。試験データも併せて公開し、衛星事業者がスムーズに購入判断を行える仕組みを整備。さらに、AIを活用して衛星コンポーネント間の最適な組み合わせを提案する機能の実装も予定している。

宇宙産業の持続的発展に向けて、サプライチェーンの強靭化や調達コストの最適化は喫緊の課題とされる中、両社の取り組みはその解決に向けた先進的なモデルケースとなることが期待される。

Letara株式会社

~プラスチックを使用した安価・高性能な推進機のグローバル展開

企業概要

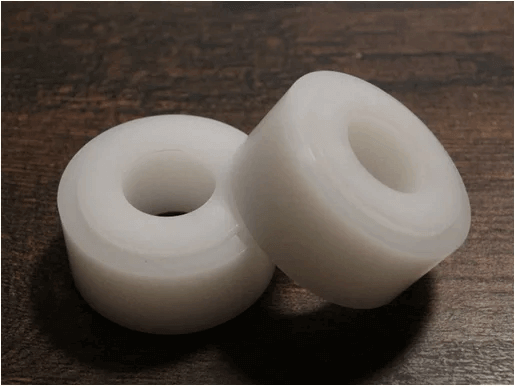

Letara株式会社は、人工衛星が宇宙空間で効率的に移動するための推進エンジンを開発するスタートアップ企業である。

同社が手がけるのは、固体燃料と液体酸化剤を反応させて燃焼し推力を生み出す「ハイブリッドエンジン」だ。

従来、小型衛星に搭載されるエンジンは、非常に危険な推進薬を用いるか、推力が小さく移動に長い時間を要するものが主流だった。また、コスト削減のためエンジンそのものを搭載しない衛星も少なくない。

しかし、衛星が自力で軌道を変更したり、スペースデブリ化を防ぐために計画的に軌道離脱を行うためには、推進機能は不可欠である。

Letaraが開発するハイブリッドエンジンは、燃料にプラスチックを利用する独自技術を採用しており、取り扱いの安全性が高く、非プラスチック成分が混在していても使用できるため、コスト面でも優位性がある。

さらに、危険な推進薬を使用する液体燃料エンジンの推力に劣らない性能を持つポテンシャルを秘めているのだ。

同社は今後、宇宙空間での実証試験を経て、製品の本格的な販売と量産化を目指している。

連携目的や取り組み内容

全日空商事は、2025年2月にLetara株式会社に出資を行い、同社が開発する人工衛星向けハイブリッドエンジンの、米国を中心とした国内外市場での営業活動強化に向けて資本業務提携を締結した。

これに先立ち、全日空商事はエンジン開発に必要な部材の調達支援や、国内外での共同マーケティング活動などを通じてLetaraの事業を支援してきた。

今回の提携により、Letaraのさらなる技術開発と事業拡大を後押しするとともに、全日空商事が持つ航空産業におけるネットワークや、アメリカ市場での事業基盤を活かすことで、同社製品のグローバルな展開加速と、サプライチェーンマネジメントの最適化を図る。

Letaraが手がける推進エンジンは、人工衛星の移動に不可欠な「推進」技術という基幹要素であり、航空機部品の取り扱いや国際調達に強みを持つ全日空商事との親和性が高い。さらに、同社のグローバルな営業ネットワークを通じて、Letaraの製品をアメリカ市場で展開する体制を構築することで、技術と商社機能の相互補完が可能になる。

Dawn Aerospace New Zealand Ltd.

~宇宙実証サービスの展開で宇宙利活用を促進

企業概要

Dawn Aerospaceは、再使用型スペースプレーン「Mk-II Aurora」の開発を進めるニュージーランドの宇宙スタートアップである。

「Mk-II Aurora」はロケットエンジンを搭載した全長4.8mのスペースプレーンで、マッハ3.5(時速約4,300km)で高度およそ100kmまで上昇し、再び地上に帰還する飛行を目指して開発されている。

2025年4月時点で、「Mk-II Aurora」はすでに58回の試験飛行を成功させており、最高速度マッハ1.1、到達高度約25km(82,500ft)を記録している注目のスペースプレーンだ。

機体には技術実証機器や観測装置を搭載でき、微小重力環境や高高度環境での実験・研究、高層気象観測などに活用が可能。

安全に帰還する構造であるため、データ取得に加えて、ペイロード(搭載物)の物理的な回収も行うことができる。

さらに、1日複数回の高頻度運航が可能で、従来のロケットによる宇宙実証と比べて、低コストかつ高い柔軟性を備えている点も大きな特長である。

このような機体の登場により、これまで費用や打ち上げ機会の制約によって宇宙利用が難しかった研究機関や企業にとっても、宇宙空間へのアクセスがより身近なものとなり、活用の幅が大きく広がることが期待されている。

連携目的や取り組み内容

今回発表された連携により、全日空商事は、Dawn Aerospaceが開発するスペースプレーン「Mk-II Aurora」を活用した宇宙実証サービスの日本市場での展開を本格的に進める。

将来的にISS(国際宇宙ステーション)が2030年に運用を終了する見込みであることから、軌道上に頼らない新たな宇宙実証手段の整備が求められており、こうしたスペースプレーンの活用はその選択肢として重要性を増している。

全日空商事は、こうした革新的な宇宙実証サービスを日本に導入することで、国内における宇宙利活用の裾野を広げ、産業創出の促進を図る方針だ。

また、「Mk-II Aurora」は現在ニュージーランドを拠点として運用されているが、将来的には日本国内での運用も視野に入れており、拠点の選定や制度面に関するフィジビリティスタディも進めていくとしている。

全日空商事は、航空産業で培った運航・物流のノウハウを宇宙分野にも展開することで、新たな実証インフラの実現と持続可能な宇宙利用の基盤づくりを目指している。

さいごに

いかがでしたか。

航空業界で培った知見とネットワークをもとに、宇宙産業へと事業領域を広げる全日空商事。

同社は、Zenno Astronauticsの超伝導磁気技術、アイネットとの衛星サプライチェーン構築、Letaraの推進エンジン開発、Dawn Aerospaceのスペースプレーン活用と、宇宙機に必要な多様な機能・技術領域で着実に連携を広げている。

これらの取り組みは単なる新規参入ではなく、航空産業で築き上げた強みを宇宙分野に応用し、日本の宇宙産業の持続的な発展と国際競争力強化に貢献しようとする意志の表れだ。

「次は、宇宙へ」。ANAグループのスローガンを掲げ、新たな可能性を切り拓こうとする全日空商事の挑戦に、今後も注目していきたい。

また、本記事でご紹介したアイネット、Letaraは現在、複数のポジションで人材を募集している。

興味のある方はぜひ、こちらからご確認いただきたい。