2025年7月10日、株式会社アクセルスペースホールディングス(以下、アクセルスペースHD)は、同社の東京証券取引所グロース市場への新規上場が承認されたことを発表した。

上場予定日は、2025年8月13日としている。

本記事では、同社の特徴および、今後の事業戦略についてご紹介する。

アクセルスペースHDについて

事業概要

アクセルスぺ―スHDは、2008年に創業した株式会社アクセルスペースの純粋持株会社[※1]である。両社は、 学生による小型衛星の開発・運用に世界で初めてした成功した中村友哉氏、永島隆氏らによって創業された。

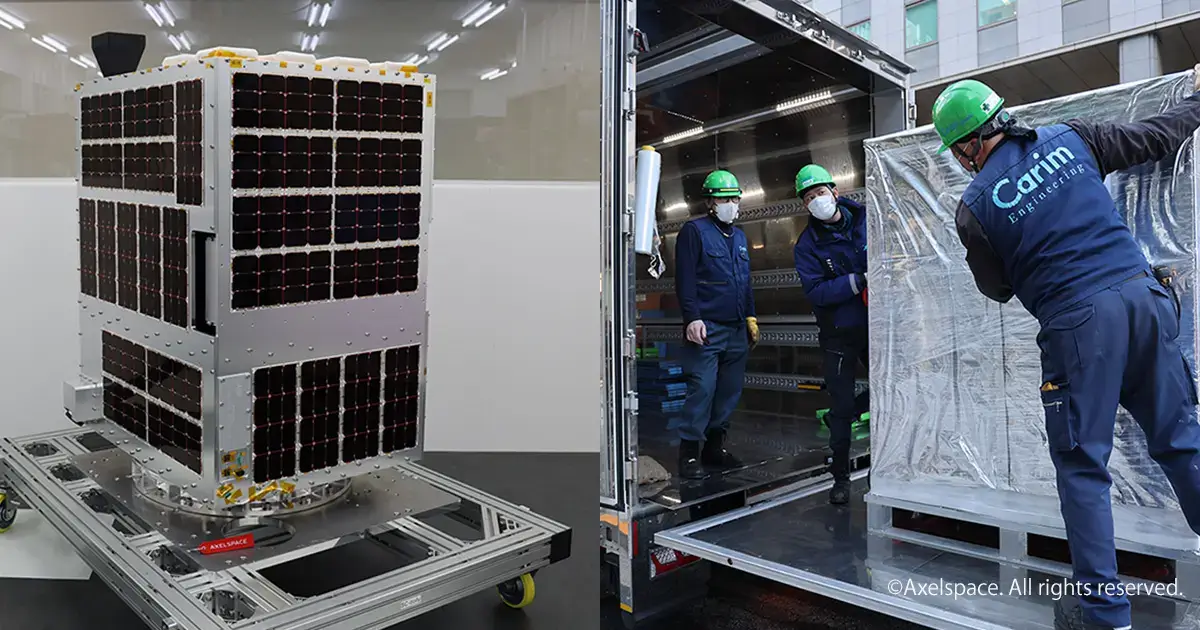

創業以来、小型衛星のパイオニアとして宇宙業界を牽引。2013年には、世界初となる民間商用の超小型衛星「WNISAT-1」の打上げを実現。以降、10機以上の衛星を自社で開発・製造・運用している。

主な事業は、小型衛星の開発、製造、打上げ、運用サービスを提供する「AxelLiner」と、自社グループの衛星が取得したデータの販売・解析ソリューションの提供を行う「AxelGlobe」の2つ。

多様な衛星を短期間に複数打上げ、運用してきた経験から得た短期・低コストでの小型衛星開発技術が、同グループの強みとなっている。

[※1] 純粋持株会社:自らは事業は行わず、グループ各社の株式を所有することで、グループの事業をコントロールすることを主な目的とする会社のこと

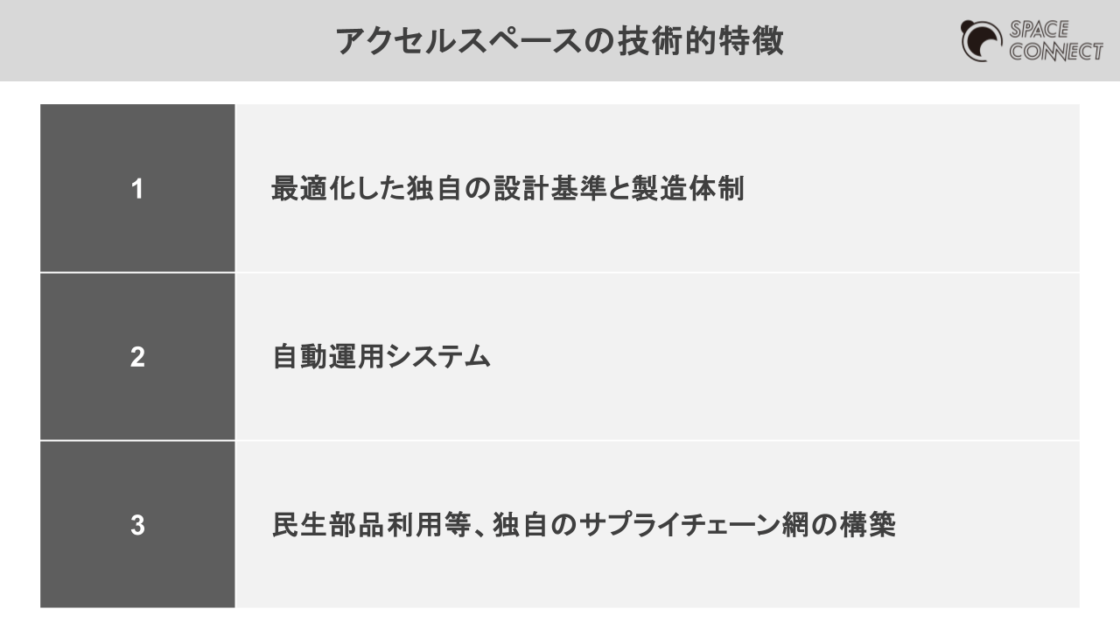

技術的特徴

アクセルスペースHDの衛星開発・製造・運用技術の特徴を3つ紹介する。

1つ目は、最適化した独自の設計基準と製造体制である。

同グループは衛星製造にあたり従来の常識であった開発工数や試験工数を削減・簡素化。宇宙空間での利用を前提としていない民生部品を衛星開発に採用するなどコストを削減しつつも、品質を維持する開発手法を確立している。

2つ目は、自動運用システムの構築である。

衛星打ち上げ後は、衛星が地上アンテナと通信可能な時間帯に合わせて、夜間・休日を問わず運用業務が発生する。同グループは、衛星の監視・運用の大半を無人で遂行できるクラウドベースの自動運用システムを自社開発した。このシステムにより、衛星運用の経験がない顧客でも衛星を容易に運用できるようになる。

3つ目に、独自のサプライチェーン網の構築である。

宇宙環境を想定して製造されていない民生部品から宇宙利用できるものを選定するノウハウ・技術を保有。外部機器の調達と自社開発品を組み合わせた独自のサプライチェーン網を構築し、安価でありつつも小型かつ高性能な衛星の開発を実現しているのも大きな特徴の1つだ。

今後の事業戦略

アクセルスペースHDは、衛星の開発から運用までをサービスとして提供するアップストリーム[*2]領域のAxelLiner事業と、自社の衛星で取得したデータを提供するダウンストリーム[*3]領域のAxelGlobe事業を両輪に今後の事業拡大を図っている。

[*2] アップストリーム:宇宙空間へ宇宙機(人工衛星やロケットなど)を送るまでの地上での経済活動と宇宙空間における地上用途でない経済活動(宇宙機の製造・打上げ、宇宙港や地上局を含む地上インフラ運営など)

[*3] ダウンストリーム:アップストリームで打上げられた衛星を地上用途で活用したサービスに関連する経済活動(衛星通信・放送、衛星データ販売など)

AxelLiner事業

AxelLiner事業では、衛星の短期開発実現に向け、多様なミッションに対応可能な汎用バスシステムの確立を目指している。

衛星バスは通信・電源・姿勢制御など、あらゆる衛星に共通する基本機能を担うシステムである。従来、同社グループでは顧客ミッションごとにカスタマイズ設計を行っていたため、開発期間が2〜3年に及ぶといった課題があった。

現在は幅広い用途に共通して使える汎用バスを標準化し、設計開始から打上げまでの期間を最短1年に短縮することを目標としている。これにより、同時並行で受注できる案件数の増加が期待される。

2024年3月には汎用バスの実証衛星「PYXIS」を打ち上げたが、電源系統の不具合により通信が途絶した。原因を分析・改修したうえで、2025年6月に打ち上げた「GRUS-3α」に対策を反映し、現在軌道上で検証中である。

さらに、2024年7月には複数の実証機器を相乗り搭載するプラットフォーム「AxelLiner Laboratory(AL Lab)」を発表した。汎用バスの余剰スペースを共有することで、各機器の打上げコストを抑えつつ短期実証を可能にする仕組みだ。

AL Labの初の実証打上げは2026年を予定しており、ASPINA シナノケンシ株式会社と共同開発した姿勢制御機器(リアクションホイール)が搭載される予定である。

他にも、衛星開発・運用に伴う顧客の煩雑な作業をデジタル化・省力化する専用ソフトウェアの開発も進めており、宇宙開発の専門知識を持たない顧客でも、少ない負担でミッションを実現できるような工夫に努めている。

AxelGlobe事業

AxelGlobe事業では現在、同グループが開発する「GRUS-1」衛星5機を用いて世界各地の地球観測データを高頻度かつ低コストで収集している。GRUS-1の地上分解能は2.5 mで、駐機中の航空機1機を識別できる精度を備える。

売上構成は多様で、2024年5月期の売上高の約66%を民間企業が占めている。また、同時期の国内外売上高比率は国外が約33%である。官民・国内外を問わず幅広い顧客にサービスを提供している。

国内市場向けには、衛星画像にAI解析を加えた高付加価値データや、衛星画像を活用したコンサルティングを展開。農業、インフラモニタリング、環境、報道、安全保障、宇宙状況把握など多岐にわたる分野で活躍している。

しかし、衛星数や分解能の面では競合他社に優位性を持つプレーヤーも多く、事業拡大にはさらなる性能向上が不可欠である。そこで同グループは、次の二段階で観測能力を強化する計画を進めている。

- 衛星機数の増強:2027年5月期までに、地上分解能 2.2 m の中分解能衛星「GRUS-3」を最大7機追加投入し、広域を短周期で観測できる体制を構築する。

- 高分解能衛星の投入:2028年5月期以降、高分解能衛星3機を投入し、地上分解能 50 cm 以下の画像提供を開始する。これは商用衛星としては大型機にも匹敵する高精細度となる。

また中分解能衛星と高分解能衛星を協調運用することで、広域・高頻度観測で対象地域を抽出し、高分解能観測で詳細分析を行うワークフローを確立する。

同グループは、異なる分解能のデータを単一プラットフォームで統合し提供する事業者は現時点で存在しないと見ており、このデータの組み合わせを武器に、地球観測プラットフォームとして独自の競争優位を確立するとしている。

さいごに

アクセルスペースHDの両事業は相互に連携しており、開発ノウハウや技術の共有、ユーザーニーズのフィードバックループを通じて、強固な競争優位性の確立を目指している。

AxelLiner事業で蓄積した衛星量産技術や開発手法は、AxelGlobeにおけるコンステレーションの構築・運用に応用可能であり、逆にAxelGlobe事業で得られたエンドユーザーのニーズは、AxelLiner事業において顧客志向の衛星開発を行うために活用できる。

今回の上場を機に同グループの更なる飛躍を期待したい。

同社で働くことに興味のある方は、人材紹介サービス「スペジョブ」をチェック。

参考

東京証券取引所グロース市場への上場承認に関するお知らせ(アクセルスペースホールディングス, 2025-07-12)

2026 年5月期の業績予想について(アクセルスペースホールディングス, 2025-07-12)

新規上場申請のための有価証券報告書(アクセルスペースホールディングス, 2025-07-12)

アクセルスペース「撮影サブスクリプションサービス」を提供開始 読売新聞が採用(アクセルスペースホールディングス, 2025-07-12)