民間企業による宇宙輸送の競争が激しさを増す中、日々新たな技術が生まれている。その一例が、量産可能でコストパフォーマンスにも優れた、長年の技術研究を応用した次世代の固体燃料。 これまで難しかった固体エンジンの修復を可能にし、ロケットの運用柔軟性を飛躍的に高めるポテンシャルを持つ。

この革新的な燃料技術の実用化に挑むのが、日本の宇宙スタートアップ、ロケットリンクテクノロジー。同社はこの燃料を活用することで、近年需要が増す小型衛星打ち上げ機会の拡充や教育・人材育成分野への貢献を目指している。

本記事では、同社の注目技術である「次世代燃料」の技術的特徴と、同燃料を活用したロケット開発を推進するロケットリンクテクノロジーが宇宙輸送にもたらすインパクトを解説する。

目次

ロケットリンクテクノロジーとは

株式会社ロケットリンクテクノロジーは、「誰でも宇宙で活躍できる社会」の実現を目指して活動する、2023年に設立された宇宙スタートアップ企業。JAXAの知的財産や業務で得た知見を利用した事業をおこない、審査を経て認定された「JAXAベンチャー」の一社として、技術の実用化に取り組んでいる。

設立者は、元イプシロンロケットのプロジェクトマネージャーであり、低コスト・短期開発・量産を実現する固体ロケット用燃料「低融点熱可塑性推進薬(LTP)」の研究を長年牽引してきた森田泰弘氏。

同社は、固体ロケットの製造プロセスをシンプル化するために開発されてきた低融点熱可塑性推進薬(LTP)を活用し、低コストで使いやすい革新的なロケットの開発に挑戦している。

またそのほかにも、新しい打ち上げ方式/回収方式の開発や、ロケット技術を活用した教育・人材育成にも注力。

ビジネスコンテストでも高く評価されており、「東京シニアビジネスグランプリ・ファイナル最優秀賞」や「つくば次世代アントレプレナー育成プログラム~ビジネスデベロップ講座~最終発表会 第2位」などの実績を持つ。

ロケットリンクテクノロジーは、ロケット開発のハードルを下げ、また産業振興や教育・人材育成に貢献することで、宇宙を目指す仲間を広げていく挑戦を続けている。

固体ロケットと低融点熱可塑性推進薬(LTP)

基礎解説:固体ロケットの特長と課題

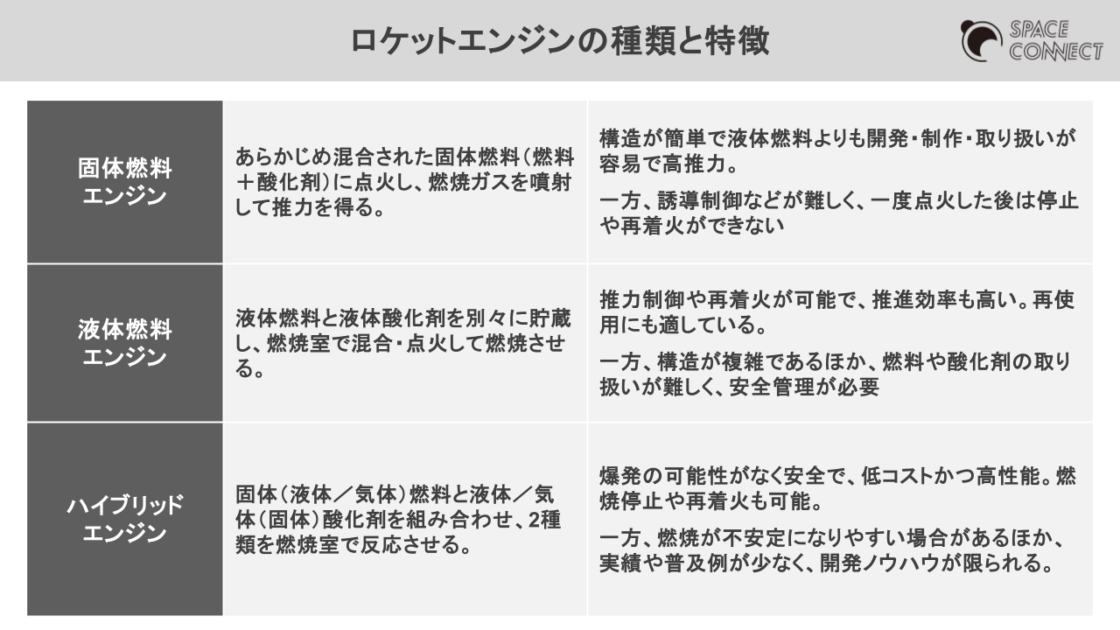

ロケットは使用する推進薬の種類によって、「液体ロケット」「固体ロケット」「ハイブリッドロケット」に大きく分けられる。

このうち、ロケットリンクテクノロジーが開発するロケットは、固体燃料を使用する「固体ロケット」の一種に分類される。

そのため、まずは固体ロケットとはどのような推進方式なのか、その特長と課題について整理しておこう。

固体ロケットは、燃料と酸化剤をあらかじめ混合し、固体状に成形した推進薬を使用する。

点火すると、内部で急激に燃焼が進み、大量のガスをノズルから噴出することで推力を得る仕組みだ。

主なメリットは以下の通り。

- エンジンシステムの構造が比較的簡単:タンクやポンプが不要であり、製造や取り扱いが容易

- 即応性に優れる:燃料を工場で充填して射場に運ぶことが可能。あらかじめ準備しておけば、すぐに発射できる

- 長期保管が可能:推進薬が安定しており、数年間保存することもできる

こうしたメリットを活かし、固体ロケットは観測ロケットや小型打ち上げ機、また軍事用途など、限られた時間や予算内で確実な打ち上げが求められるようなシーンで用いられている。

一方で、固体ロケットにはいくつかの技術的な制約もある。

- 停止や再点火ができない:一度点火すると、燃焼の中断や、再点火が不可能

- 推力の制御が難しい:推進薬がすべて固体化されているため、噴出量の調整ができない

- 製造工程が特殊:従来の固体推進薬の製造には高いコストがかかり、長い時間と精密な工程が必要とされる

これらの制約は、固体ロケットのシンプルさと引き換えに大きな技術的ハードルとなってきた。

低融点熱可塑性推進薬(LTP)のメリット

こうした背景のもと、低融点熱可塑性推進薬(LTP)は、上記の固体ロケットの課題のうち、特に製造工程の課題を解決する新たな固体推進薬として期待されている。

最大の特徴は、その名の通り「熱可塑性」にある。

従来の固体推進薬では、結合剤として熱硬化性樹脂(HTPB)が用いられており、一度硬化すると再加熱しても変形させることができなかった。このため、製造には2~3週間ほどの長期にわたる硬化期間や大型な設備、特殊な精密工程が必要とされてきた。

これに対して、ロケットリンクテクノロジーが開発する低融点熱可塑性推進薬(LTP)は自然冷却によって固まり、加熱すれば溶けるという可逆的な性質を持つため、短時間での成形や充填のやり直し、充填不具合の修復、残った推進薬の再利用が可能になる。

製造は特殊な工程を必要としない”一般工程”で完結することから、小規模での連続生産や保管も実現。さらに、製造期間も従来の10分の1ほどにまで短縮でき、どんなに長く見積もっても3日間となる。

こうした特性を持つLTPは、まさに「町工場でつくれる固体推進薬」ともいえる存在である。この技術を活用することで、これまでとは抜本的に異なる、低コストで使いやすいロケットの実現が期待される。

ロケットリンクテクノロジーによる実用化までの道程

一見すると目新しい技術に見えるが、低融点熱可塑性推進薬(LTP)は、実は15年以上にわたり研究開発が続けられてきた技術である。

イプシロンロケットの前身であるM-Vロケットが終了した頃に、JAXAは固体ロケットの低コスト化に向けた新たな取り組みを開始。植松電機やIHIグループなどの民間企業、大学の研究機関が加わる形で研究部隊が立ち上げられ、その代表的成果のひとつがこの低融点熱可塑性推進薬(LTP)なのだ。

2018年と2019年には同燃料を使用した小型ロケットの飛翔実験を北海道の赤平市と大樹町で実施し、それぞれ高度約100mと約1㎞の到達に成功。従来の固体ロケットは製造に数週間程度の時間スケールを要していたが、同ロケットは製造開始から打ち上げまで約4時間という即応性を実現したという。

そして、2023年にロケットリンクテクノロジーが設立されて以降は、実用化に向けた動きがさらに本格化。

2024年3月に商業宇宙港「北海道スペースポート(HOSPO)」にて同ロケット3号機の飛行試験を実施し、予定通り最⼤⾼度約5㎞への到達に成功した。

ロケットリンクテクノロジーは同燃料を搭載したロケットについて、2026年以降に高度100km級の飛行試験、2028年以降には軌道投入型ロケットの開発へと、段階的にステップアップしていく計画だ。

ロケットリンクテクノロジーが解決する課題

ロケットリンクテクノロジーは、低融点熱可塑性推進薬(LTP)を活用することで、様々な社会課題の解決を目指している。

固体ロケットで衛星打ち上げ機会不足の解消へ

近年、地球観測や通信、災害監視など多様な分野で小型衛星の需要が急増している一方、それを支える打ち上げ手段の供給は依然として限られている。

多くの小型衛星は、大型衛星との“相乗り”で打ち上げられており、希望の軌道やタイミングを自由に選べないという制約を抱えている。また、大型衛星の都合で打ち上げが遅延したり、目的地が変更されることも少なくない。

これに対し、量産化可能で即応性のある小型の固体ロケットが実現すれば、「必要なときに、必要な場所へ」という柔軟な宇宙輸送が可能になる。

同燃料は、その小型ロケットを低コストかつ短納期で実現できる技術的な鍵となる。

ロケットを活用した「STEAM教育」にも貢献

また、ロケットリンクテクノロジーが注力するのは産業用途だけではない。教育分野におけるロケット活用の普及も、同社の大きな目標の一つだ。

たとえば、植松電機では、北海道の本社敷地内で子ども向けのモデルロケットを使った教育活動を行っている。しかし、そのロケットエンジンの多くは高価で供給不安定な輸入品に頼っているなどの課題があった。

低融点熱可塑性推進薬(LTP)を使えば、エンジンの国産化・低価格化・安定供給が実現でき、ロケット教育の裾野をさらに広げることができる。

子どもたちが自ら手を動かしてロケットを組み立て、打ち上げ、飛行を観察する。その過程で、宇宙物理・材料科学・工学設計・安全管理など、さまざまな知識が“体感”を通じて根づいていくだろう。

これは単なる体験にとどまらず、自ら課題を発見し、解決策を導く力を養う「STEAM教育」としても価値が高いのだ。

さいごに

いかがでしたか。

低融点熱可塑性推進薬(LTP)の登場によって、固体ロケットは“時間がかかり柔軟性に欠けるもの”という常識から大きく転換しつつある。

この技術を軸に、ロケットリンクテクノロジーは、コストを抑えつつ迅速に打ち上げられる新しい小型ロケットの実現に向けて着実に歩みを進めている。

これは、急成長する小型衛星市場において、自由な軌道選択とタイミングを可能にする柔軟な輸送手段として、今後大きな役割を果たすだろう。

また、教育現場でも低融点熱可塑性推進薬(LTP)の応用によって、より安価で扱いやすい国産ロケットエンジンが普及すれば、STEAM教育の機会がさらに広がり、子どもたちの科学への興味や創造力を育む大きな後押しになる。

宇宙を「限られた人のもの」から「誰もが関われる場所」へと開いていく。ロケットリンクテクノロジーの挑戦は、まさにその未来を現実のものにしようとしているのだ。

また同社は現在、複数のポジションで人材を募集している。

同社に興味のある方はぜひ、航空宇宙業界に特化した人材マッチングサービス「スぺジョブ」をチェックしていただきたい。