2025年7月2日、将来宇宙輸送システム株式会社(以下、将来宇宙輸送システム)とLetara株式会社(以下、Letara)は、両社が共同開発するハイブリッドロケットエンジンの燃焼試験を実施したと発表した。

同エンジンは、北海道大学と株式会社植松電機(以下植松電機)が開発した「CAMUI(カムイ)型ハイブリッドロケット」の技術をベースに設計されており、今回の燃焼試験は将来宇宙輸送システムにおける人工衛星の打上げ用ロケットの開発に必要な試みとなっている。

本記事では、同ロケットエンジンの技術的特徴並びに試験で確認された成果について解説する。

目次

エンジン共同開発の背景

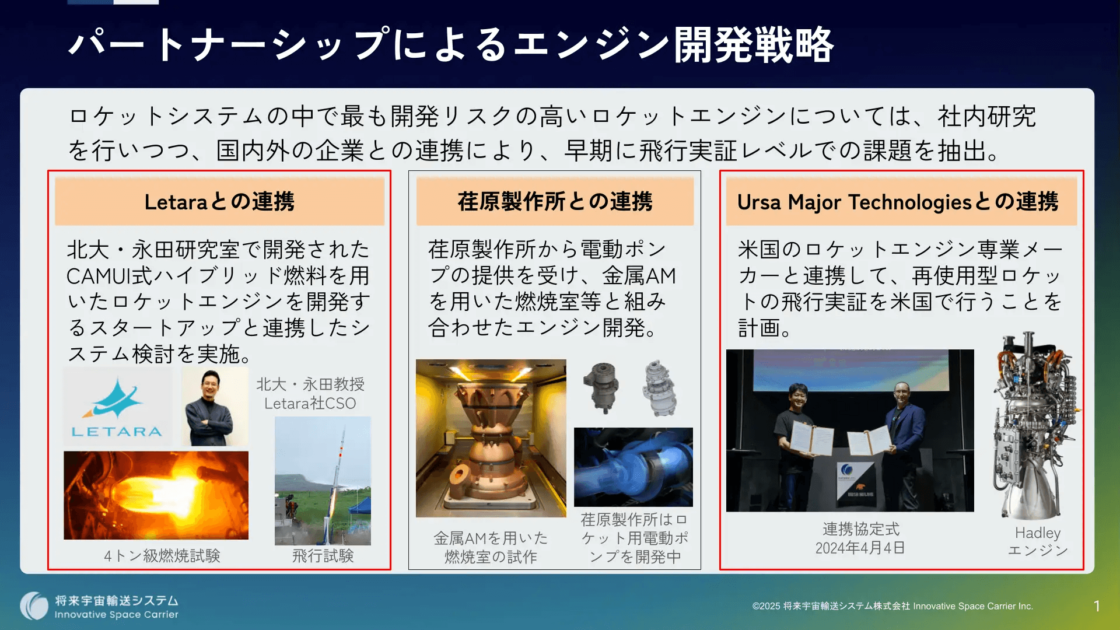

将来宇宙輸送システムとLetaraによるロケットエンジンの共同開発は、将来宇宙輸送システムが掲げるエンジン開発戦略に基づく取り組みの1つが関係している。

将来宇宙輸送システムについて

将来宇宙輸送システムは、垂直離着陸型の再使用ロケットを開発するスタートアップ企業。

国内外のパートナー企業と連携しながら、短期間での実証と改良を繰り返すアジャイル型でロケット開発を進めているのが特徴である。

特に、ロケット開発の要である「エンジン」については、性能・スケジュール・コストといったさまざまなリスクを分散させつつ、飛行実証レベルでの課題を早期に抽出するために、複数のプロジェクトを同時並行で実施している。

Letaraとの協業プロジェクト

一方でLetaraは、人工衛星やロケットのエンジン開発を手がける北海道大学発のスタートアップ企業。

大学の研究室で培われたハイブリッドロケットの技術を継承し、エンジン設計に活かされているのが特徴である。

将来宇宙輸送システムとLetaraの両社は2025年1月に連携協定を締結し、2028年の人工衛星打上げを目標に掲げ、CAMUI技術をベースとしたロケットエンジンのシステム開発に取り組んでいる。

今回の試験はその一環で実施されたものである。

開発するエンジンの特徴

将来宇宙輸送システムとLetaraが開発を進めるハイブリッドロケットエンジンの特徴は、CAMUI型の構造をベースに、HTPB(Hydroxyl-terminated Polybutadiene, 末端水酸基ポリブタジエン)と呼ばれる合成ゴムを素材とする固体燃料を使用している点にある。

一般的なハイブリッドロケットエンジンの仕組み

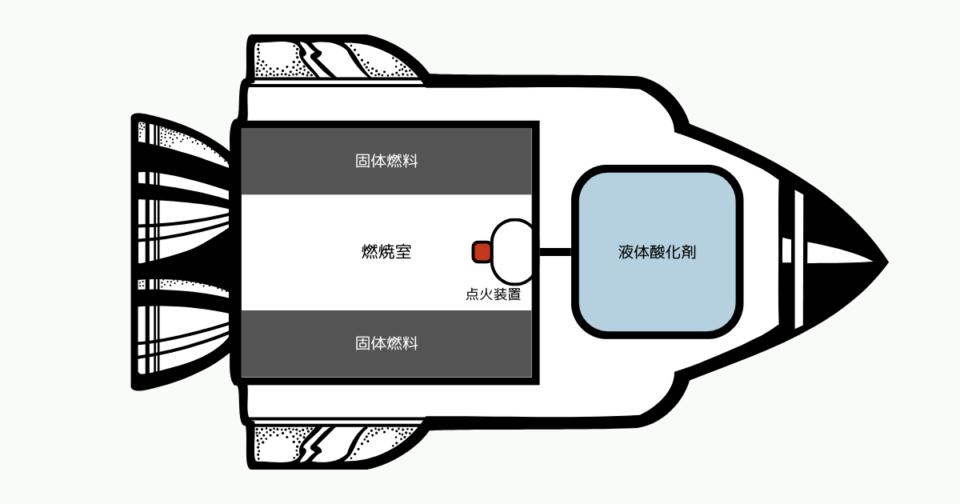

ハイブリッドロケットエンジンは、固体の燃料に液体(または気体)の酸化剤を吹き付けて燃やすロケットエンジンのことである。

ロケット内部には固体燃料が充填された燃焼室があり、そこに液体酸化剤を高圧ガスやポンプによって供給し、点火器で着火することで、固体燃料の表面に火炎が形成され、推進力を生み出している。

ハイブリッドロケットエンジンの主なメリットは、爆発のリスクが低いため安全性に優れていることにある。これにより、取り扱いや保管にかかる管理コストを抑えることが可能となる。また、エンジンの構造もシンプルであることから製造・運用コストも低く、全体として高いコストパフォーマンスを実現できる。

加えて、エンジンの出力調整や燃焼停止、再着火が可能であるという高い機能性も備えており、柔軟な運用も可能である。

一方で、ハイブリッドロケットは、燃料と酸化剤の混合が不完全になりやすく燃焼効率が低い。その結果、固体燃料の消費が緩やかになり、推力が小さくなりがちである。他にも、燃焼が進むにつれて、燃料と酸化剤の流量比が変化することで比推力が次第に低下し、長時間運転では性能が落ち込む傾向があるなど課題もある。

ハイブリッドロケットは日本のAstroXや台湾のTiSPACEグループ、米国のbluShift Aerospaceなど国内外のスタートアップや機関等により研究開発が進められているが、本格的な実用例はまだ限られているのが現状だ。

CAMUI型×合成ゴムで高推力を実現

北海道大学と植松電機が開発してきた「CAMUI型ハイブリッドロケットエンジン」は、ハイブリッド方式の弱点とされてきた燃焼効率の低さや推力の不足を、独自の燃焼設計によって克服しているという。

その最大の特徴は、燃料内部に複数の中空筒(ホール)を設ける構造にある。

この構造では、燃焼中も燃焼面積が大きく保たれることで、推力を効率的に維持しながら燃焼を継続できる。そのため、一般的なハイブリッドエンジンに比べて、長時間かつ制御しやすい、安定した燃焼が可能となる。

実際に、CAMUI型ロケットは2002年以来、多数のロケット打上げ試験を実施しており、2012年には高度約7.4㎞への到達に成功した実績もある。

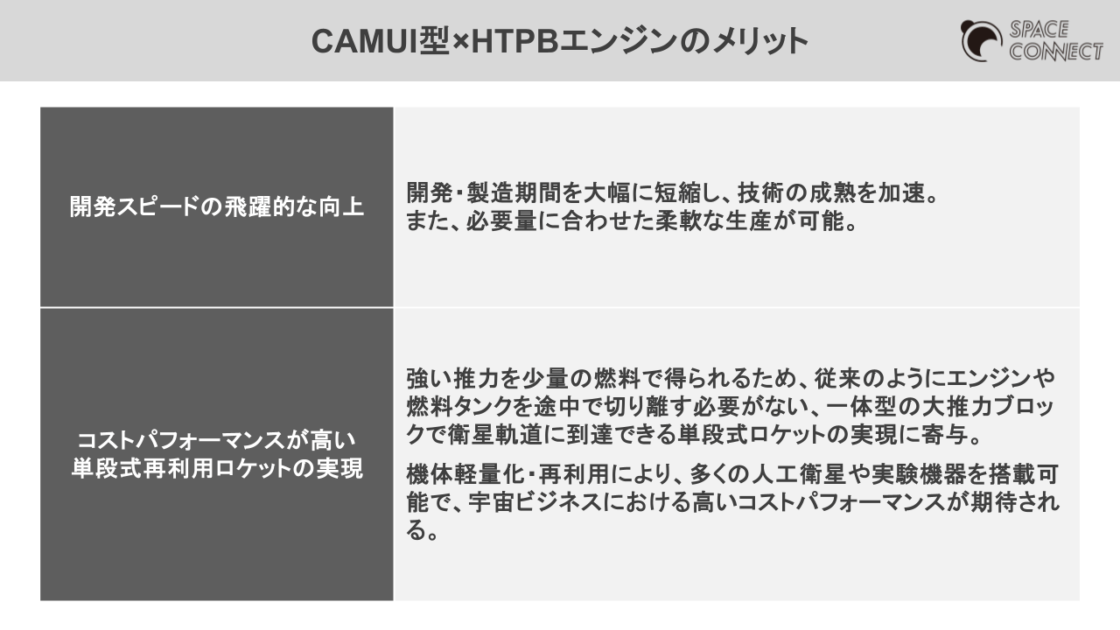

今回の試験では、実績のある CAMUI 型構造に加えてHTPB(ヒドロキシル基末端ポリブタジエン)系の合成ゴムを燃料に採用した。HTPB は硬化剤との反応により常温でも成形・硬化が可能で、複雑な形状にも対応できるため、開発および製造リードタイムの短縮が期待できる。また、比エネルギー(燃料単体としてのエネルギー密度)と成形性のバランスが良く、構造設計の自由度が高いため、ロケット全体の質量や性能の最適化に貢献する。

CAMUI 構造により燃焼面積を維持することで、HTPB の高い比エネルギーを生かしつつ、必要な推力密度を確保できると期待されている。

実験の成果 ー 推力5000Nと7秒の燃焼を達成

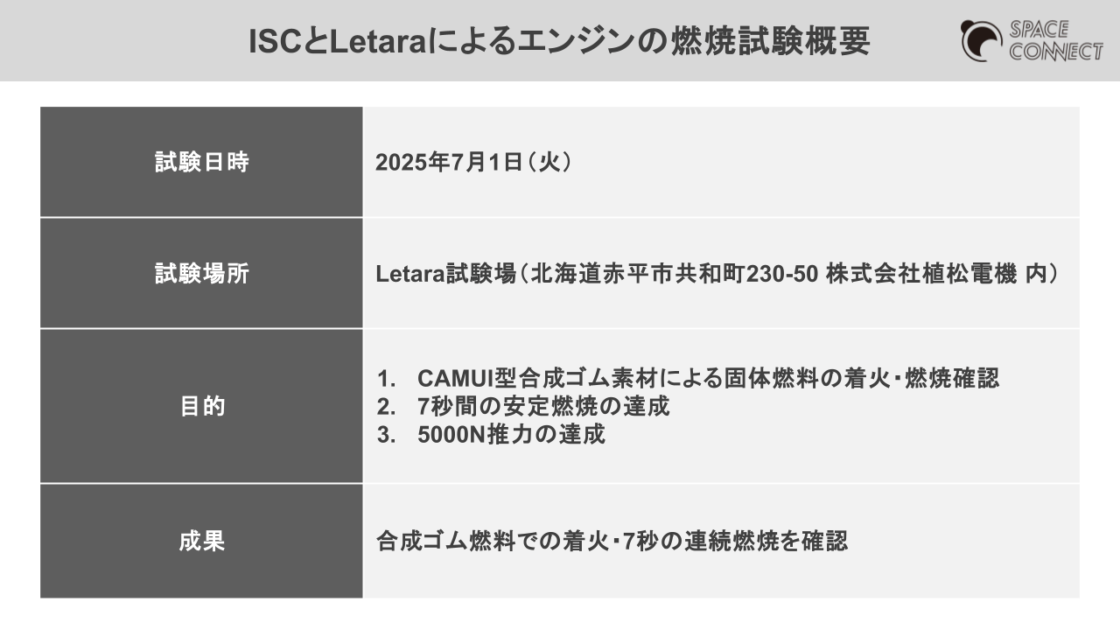

今回の将来宇宙輸送システムとLetaraによる燃焼試験では、目標であった7秒間の安定した燃焼と推力5000N(ニュートン)の達成が確認された。

HTPBを使ったCAMUI型ハイブリッドロケットの燃焼試験としては、世界初の成功事例だという。

今回の7秒間という燃焼時間は、エンジン挙動の安定性を検証する上で十分な時間とされており、その間に取得された大量のデータにより、エンジン内部の流れや燃焼の様子を精密に分析することが可能になるとのこと。

5000Nという出力レベルでの試験を通じて、エンジン設計に対する信頼性の裏付けも得られた。

将来宇宙輸送システムとLetaraは、この「7秒・5000N」の燃焼試験成功を今後のロケット開発に向けた重要なマイルストーンと位置づけており、今後は得られた試験データを活用しながら、ハイブリッドエンジンを用いた人工衛星打上げ用ロケットの共同開発に向けた検討をさらに進めていくとしている。

さいごに

今回、将来宇宙輸送システムとLetaraが共同で実施したCAMUI型ハイブリッドロケットエンジンの燃焼試験は、7秒間の安定燃焼と推力5000Nの達成という確かな成果を挙げ、ハイブリッドエンジンの実用化に向けた重要な一歩となった。

従来のハイブリッド方式が抱えていた推力・効率面の課題に対し、CAMUI型構造による燃焼安定性とHTPB燃料による高推力化というアプローチは、将来の小型・高性能な宇宙輸送手段としての可能性を広げるものとなる。

2028年の人工衛星打上げという目標に向け、両社はどのような成果を達成していくのか、今後の展開に注目が集まる。

参考

将来宇宙輸送システム株式会社とLetara株式会社、「CAMUI型合成ゴム燃料ロケットエンジン」の燃焼試験を共同実施(PRTIMES, 2025-07-04)

Letaraと将来宇宙輸送システム、世界初「CAMUI型合成ゴム燃料ロケットエンジン」の燃焼試験を共同実施(Letara, 2025-07-04)

安全・低コスト・低環境負荷を実現!?ハイブリッドロケットとは(SPACE CONNECT, 2025-07-04)

将来宇宙輸送システム株式会社、Letara株式会社とハイブリッドロケットエンジンの共同開発に向け業務提携を締結(Letara, 2025-07-04)

.001-480x252.jpg)