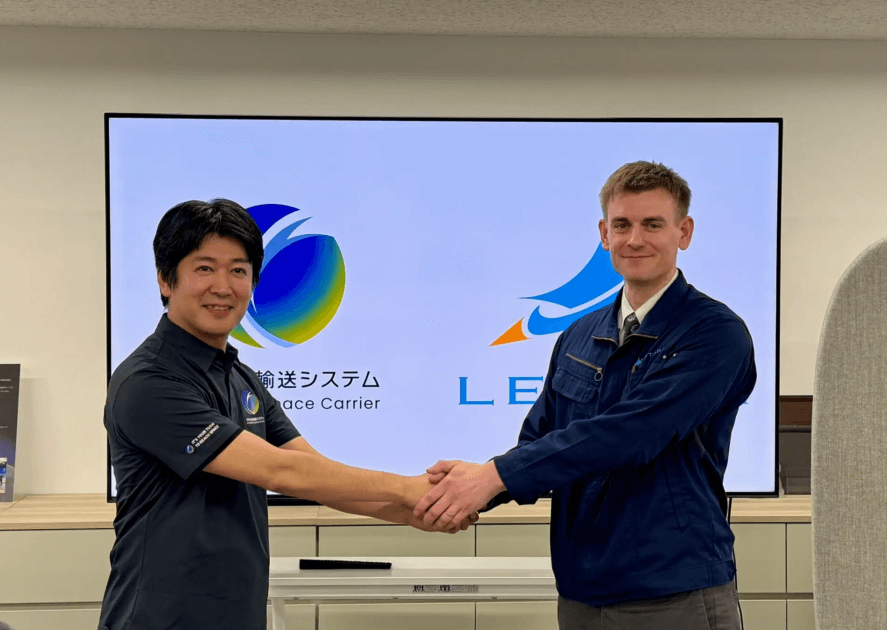

2025年4月14日、将来宇宙輸送システム株式会社は、Letara株式会社と包括連携協定を締結し、ハイブリッドエンジンを用いたロケットシステムの共同開発を開始したことを発表した。

2022年5月に創業した将来宇宙輸送システムは、2028年の人工衛星打ち上げを目標に掲げ、国内外の企業と連携しながらアジャイル型のロケット開発を進めている。中でも、開発の要となるロケットエンジンについては、複数のアプローチを並行して検討している。

本記事では、Letaraをはじめとする協業の動きから、将来宇宙輸送システムのエンジン開発戦略とその狙いを紹介する。

将来宇宙輸送システム株式会社とは?

企業概要

将来宇宙輸送システム株式会社(Innovative Space Carrier Inc.:ISC)は、「毎日、人や貨物が届けられる世界。そんな当たり前を、宇宙でも。」というビジョンを掲げ、宇宙輸送の革新を目指す日本発のスタートアップである。

現在、低コストかつ高頻度な宇宙輸送を実現するための次世代ロケットの開発に取り組んでおり、最終的には宇宙を経由した高速移動によって地球上の遠隔地間を結ぶPoint to Point(P2P)輸送の実現を見据えている。

この「P2P輸送」が実現すれば、地球上のあらゆる場所へ90分以内での移動が可能になると期待されている。高度30kmを超える成層圏では大気密度が地表の1/100以下となり、空気抵抗を大幅に抑えた超高速飛行が可能になるためだ。

こうした壮大な構想の中核を担うのが、同社が開発を進める完全再使用型の単段式宇宙往還機(SSTO)である

単段式宇宙往還機の特徴

将来宇宙輸送システムが開発する「単段式宇宙往還機(SSTO)」は、打ち上げから帰還までを機体を分離することなく一体型で行うのが大きな特徴である。

現在までに打ち上げられているロケットの多くは「多段式ロケット」であり、これは燃焼を終えた各段を順次切り離し、機体を軽くしながら宇宙を目指すものである。切り離された部品は海上に落下させるか、宇宙空間に残される場合が多いが、近年はこれを地上に回収・再使用するロケットも登場してきている。

それに対し、単段式宇宙往還機は機体の切り離しを行わず、すべての構造を維持したまま宇宙へ到達し、そのまま地球へ帰還する。無駄を出さない設計で、より持続可能な宇宙輸送の実現を目指すのが単段式宇宙往還機の魅力である。

単段式宇宙往還機におけるエンジンの重要性

単段式宇宙往還機を実現するためには、構造の軽量化や空気抵抗を考慮した設計に加えて、何より高性能な、パワーのあるエンジンの存在が欠かせない。

多段式ロケットでは、段ごとに異なる条件で燃焼させることで推進効率を最適化しているが、単段式宇宙往還機では1つのエンジンで打ち上げから宇宙空間での加速、そして地上への帰還までを一貫して担う必要がある。

そのため、離陸時の大推力、真空中での高効率燃焼、さらには再突入後の推力制御など、幅広い運用条件に対応できる柔軟性と信頼性が求められる。

さらに、単段式宇宙往還機は繰り返し使用されることを前提としているため、エンジンの耐久性やメンテナンス性も極めて重要だ。部品の交換頻度を抑えつつ、短時間で整備・再出発ができる体制を整えることが、コスト削減と打ち上げ頻度の向上につながる。

単段式宇宙往還機においてはエンジンの性能が機体全体の成否を左右するといっても過言ではないだろう。

多様なパートナーと進めるエンジン開発戦略

将来宇宙輸送システムは、特に重要度が高く技術的な難易度も大きいエンジンの開発において、国内外の様々な企業と連携しながら多角的なアプローチを模索している。

自社での技術開発を進めると同時に、2024年4月には米国のロケットエンジン開発企業Ursa Major Technologies社とパートナーシップを締結。また同年夏には株式会社荏原製作所と包括連携協定を結び、同社が開発する電動ポンプ技術を活用したロケットエンジンの開発を目指している。

そして今回、早期の飛行実証が期待される新たな選択肢として、ハイブリッドエンジンを導入するため、Letara株式会社との包括連携協定を締結した。

ここからは、Letara、荏原製作所、Ursa Major Technologiesをピックアップし、将来宇宙輸送システムとの連携における目的や協業内容についてご紹介していく。

Letara:ハイブリッドエンジンという新たな選択肢

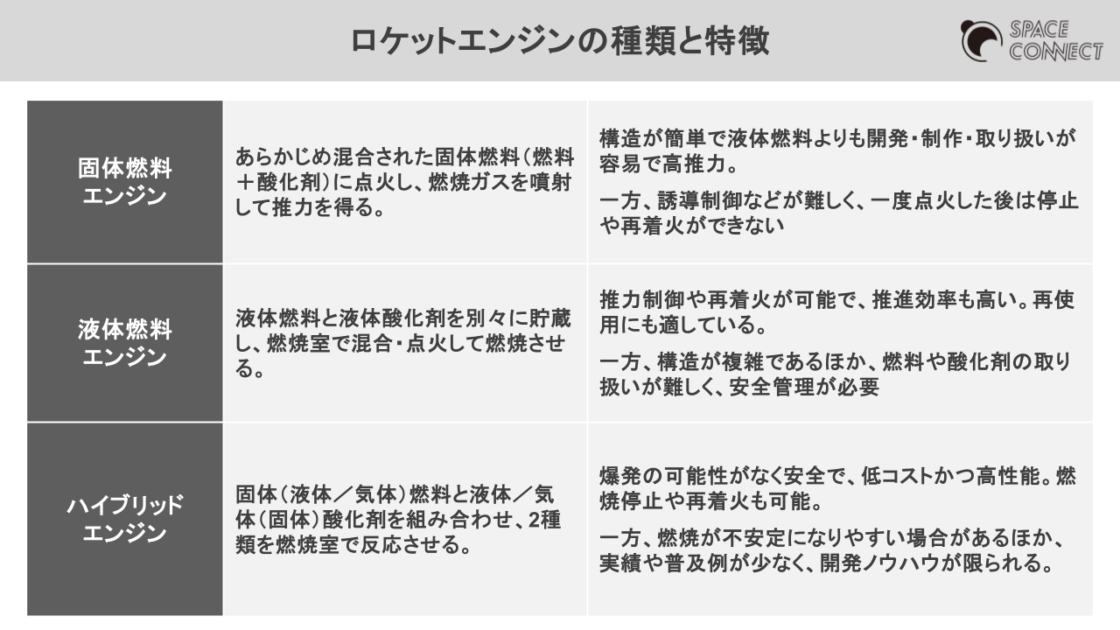

ロケットエンジンは、固体燃料エンジン、液体燃料エンジン、そして液体燃料と固体燃料を組み合わせるハイブリッドエンジンの3種類があり、将来宇宙輸送システムではこれまで、液体燃料を中心として開発を進めてきた。

Letaraとの協業では、早期に飛行実証が見込まれるハイブリッドエンジンという新たな選択肢を速やかに取り入れることで、開発の確度をさらに高める体制を構築する。

Letaraとハイブリッドエンジン

ハイブリッドエンジンとは、固体(または液体・気体)の燃料と、液体や気体(あるいは固体)の酸化剤を反応させて燃焼し、推力を生み出す推進方式である。安全性が高くコスト効率に優れ、さらに推力制御や再着火も可能である点から、次世代の推進技術として注目されている。

Letaraは、北海道大学永田晴紀研究室で開発されたハイブリッドロケット技術の社会実装を目指し、2020年に設立された北海道大学認定スタートアップ企業。

同社はこれまで、小型のハイブリッドエンジンを用いた人工衛星用推進システムの開発を進めてきた。

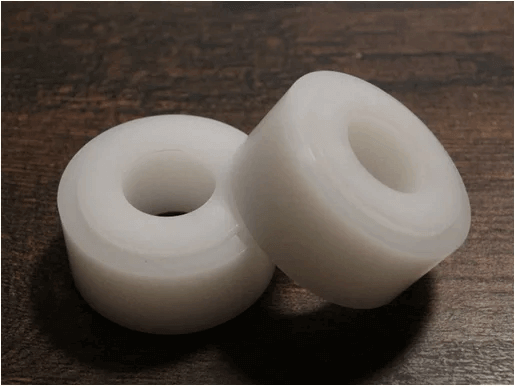

その技術基盤となっているのが、「CAMUIロケット」と呼ばれる日本発のハイブリッドロケット技術である。

CAMUIロケットは、20年以上にわたり開発と実証が重ねられてきた実績を持ち、燃焼ガスが固体燃料の表面に順次衝突するという独自の燃焼方式を採用している。

燃料にはレジ袋やペットボトルキャップなどにも使われるプラスチック製の素材を活用し、低コストかつ安全性にも優れている点が特長だ。単段式宇宙往還機とLetaraの親和性

将来宇宙輸送システムが開発を進める単段式宇宙往還機には、安全性・経済性・開発効率などを高水準で満たすエンジン技術が求められる。

その点において、Letaraが開発するハイブリッドエンジンは、単段式宇宙往還機との親和性が非常に高く、開発リスクを最小限に抑えながら、実機レベルでのシステム構築を迅速に進めることを可能にする。

また将来宇宙輸送システムは、ハイブリッドエンジンが酸化剤供給タンク、ターボポンプ、配管、バルブなど、液体燃料エンジンと多くの構成要素が共通している点にも着目している。

これにより、これまで液体燃料エンジンの開発で蓄積してきた成果を最大限に活用しつつ、技術成熟度の高い固体ロケット技術を組み合わせることで、早期の飛行実証が可能になると見込んでいる。

Letaraは、今回の包括連携協定を通じて、ロケットシステム用のエンジン開発に本格的に着手するとのことだ。

荏原製作所:電動ポンプ式ロケットエンジン開発

2024年8月21日に発表された将来宇宙輸送システムの株式会社荏原製作所との協定では、荏原製作所が開発する電動ポンプを用いたロケットエンジンの共同開発に取り組む。

荏原製作所の電動ポンプ開発

荏原製作所は、2000年代初頭から回転機械技術を活用してJAXAのエンジン用ターボポンプの改良を支援してきた、ポンプ製造の日本最大手である。

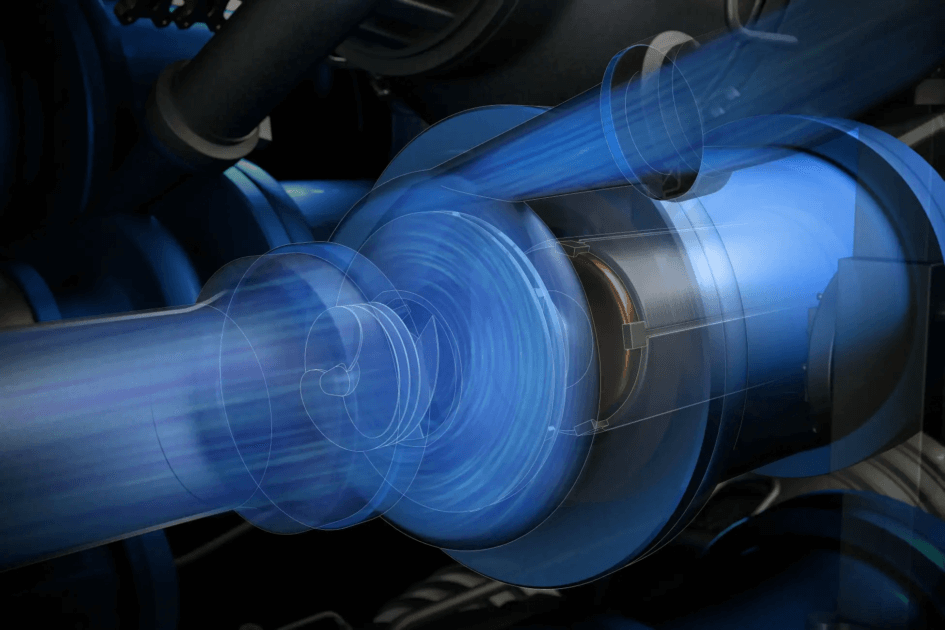

ターボポンプとは、ロケットエンジンの“心臓部”ともいえる要のシステムである。液体ロケットは、燃料と酸化剤を高圧で燃焼器に送り込み、燃焼によって発生する高温・高圧のガスをノズルから噴射することで推力を得るが、その過程において燃焼器へ確実に推進剤を供給するのがターボポンプの役割だ。

内部にはタービンが備えられ、1分間に数万回転という超高速で回転しながら軸でつながったポンプを駆動し、燃料や酸化剤を高圧にして送り出す。ポンプとタービンをなめらかに連動させる軸受や、極低温・低圧の燃料と高温・高圧のガスが混ざらないようにする軸シールなど、複雑で高度な機構を多数備えている。

こうしたターボポンプの開発は、ロケットエンジンの中でも特に難易度が高い分野の一つとされる。超高速回転にともなう振動や熱に耐えつつ、軽量化も求められるため、単に“頑丈”なだけではなく、“強くて軽くて壊れない”という矛盾する要件を満たす必要があるのだ。

そうした中で、荏原製作所が開発を進めているのが、駆動機に電動モータを用いたターボポンプである。

通常のターボポンプは、燃料や酸化剤を一部燃焼させた高温・高圧ガスでタービンを回す「ガス駆動式」が一般的だが、荏原製作所が手掛ける電動式であればエンジンシステムを簡素化し、高い信頼性と容易な出力制御を実現することができる。

荏原製作所の電動ポンプで高頻度輸送を実現

将来宇宙輸送システムは、荏原製作所の電動ポンプ技術に注目し、同ポンプを活用したロケットエンジンを共同で開発している。

将来宇宙輸送システムが開発を進める再使用型ロケットにおいては、着陸時の精緻な推力調整や繰り返し使用に耐えるシステム設計が不可欠であり、荏原製作所の電動ポンプは、まさにこうした課題に応える技術として期待されるのだ。

海外ではすでに電動ポンプを採用したロケットが商業利用されているが、日本国内ではまだ事例がない。そうした中、将来宇宙輸送システムは荏原製作所との連携により、国内における電動ポンプ式ロケットシステムの実現を目指している。

この連携について、将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役社長 畑田 康二郎 氏は下記のように述べている。

早期に再使用型ロケットによる高頻度宇宙輸送を実現するためには、実績のある企業との連携が鍵となります。

特に、着陸のための誘導制御や繰り返し使用のためのメンテナンス性に関するターボポンプ技術が非常に難解な課題であったところ、ポンプ機構や回転機構の開発について長年の実績がある荏原製作所と連携できることは当社にとって大きな飛躍の一歩となります。

同社は荏原製作所との連携により、ロケットエンジンの地上燃焼試験を経て、2028年3月までに地球周回軌道への衛星投入技術の実証を目指している。

Ursa Major Technologies:

ASCA 1 飛行実証と大型化に向けた共同開発

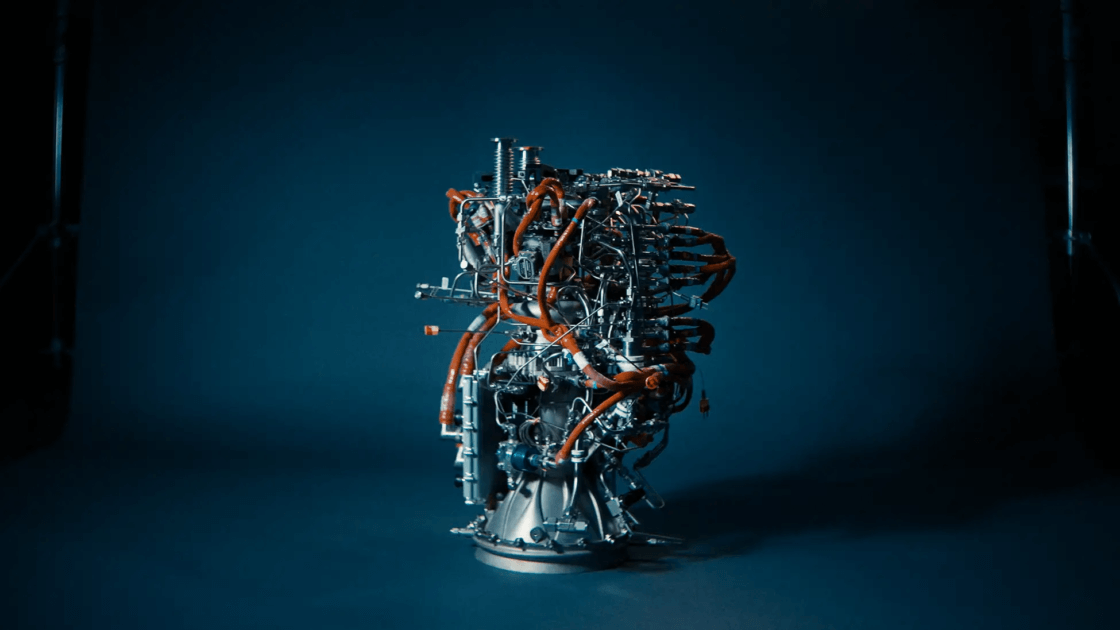

2025年4月9日に発表された、米国のロケットエンジン開発企業 Ursa Major Technologiesとの協業では、Ursa Major Technologieが開発する小型ロケットエンジンの追加調達に加え、将来的なエンジン開発に関する共同検討に取り組む。

初となる日米ロケット開発ベンチャーの連携とASCA 1開発

Ursa Major Technologies社は、アメリカのコロラド州バーサウドに本社を構える、ロケットエンジンの開発・販売を行う企業。

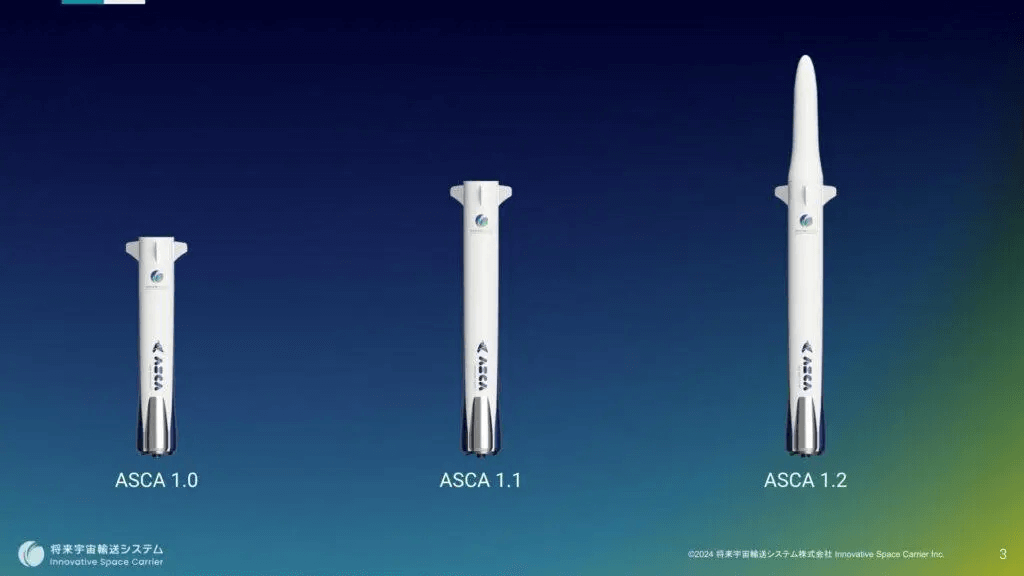

将来宇宙輸送システムとUrsa Major Technologiesは、2024年4月から、再使用型ロケット「ASCA 1」の開発に向けた協業を進めてきた。

「ASCA 1」は地球上の二地点間における物資の運搬のほか、宇宙空間へ向けた100㎏級小型人工衛星の打ち上げを行うロケットであり、Ursa Major Technologiesが製造販売するロケットエンジン「HADLEY(ハドレー)」を搭載する。

ロケットエンジンは、ミサイル輸出管理レジーム(MTCR)のカテゴリー1に該当することから、米国製ロケットエンジンは国際武器移転規則等(ITAR:The International Traffic in Arms Regulations)に基づき原則として米国外への持ち出しが禁止されていたが、将来宇宙輸送システムは米国法人Sirius Technologies, inc(100%子会社)を設立することでこの課題を解決。

同子会社が管理を行い米国内で飛行実証を行う計画を具体化し、一定の範囲内で技術情報のやり取りを行うことを可能とする技術援助協定(TAA:Technical Assistance Agreement)の締結について米国国務省へ申請。2025年1月に承認を受けることができた。

将来宇宙輸送システムは、ASCA 1シリーズの最初のバージョンとなる、ASCA 1.0の飛行実証を2025年内に行うことを目標に開発を進めている。日本企業が米国製ロケットエンジンを用いて米国で飛行実証するのは初の試みとなる予定だ。

また今回、Ursa Major Technologiesのエンジンの追加調達に合意したことで、実証時の不測の事態に備えた予備用エンジンなどの将来的な需要を見据えた調達が可能となる。

大型化・高性能化を見据え、ロケットシステムの共同検討へ

上記の連携に合わせて、将来宇宙輸送システムはUrsa Major Technologiesが開発中のロケット用液体燃料エンジン「ARROWAY(アロウェー)」を用いたロケットシステムの開発を共同で検討することも発表している。

ARROWAYは、液体メタンを燃料とする二段燃焼サイクルの高性能エンジンとして設計が進められており、高い推進効率を実現できる点が最大の特徴だ。二段燃焼サイクルとは、燃料や酸化剤の一部を予燃焼室であらかじめ燃焼させ、そのエネルギーでターボポンプを駆動することで、全体の燃焼効率を大幅に高める方式である。

この方式は複雑で高度な開発が要求されるもので、SpaceXなど一部の米国のスタートアップが実用化している技術であるが、日本国内ではまだ実現例がない。

Ursa Major Technologies社では、このような高度かつ複雑なエンジン開発に対応するため、オハイオ州の研究開発センターにおいて、金属3Dプリンター技術を活用した先進的な製造体制を整えている。一方、将来宇宙輸送システムも同様に、金属3Dプリンターを用いたエンジン開発に着手しており、今後、両社の連携を通じて相互に技術力を高めていく方針だ。

さらに、将来宇宙輸送システムは、米国子会社「Sirius Technologies, Inc.」の設立を通じて、米国内での開発・実証拠点を確保。これにより、国際競争力のある宇宙輸送インフラの構築を目指すとともに、ARROWAYを用いた大型ロケットシステムの共同開発や、将来的な海外輸送事業の拡大にも取り組んでいく計画である。

さいごに

いかがしたか。

将来宇宙輸送システム株式会社は、国内外の多様なパートナーとの連携を通じて、ロケット技術の早期確立と宇宙輸送サービスの早期実現を目指している。

本記事で紹介したLetara、荏原製作所、Ursa Major Technologiesに加え、固体燃料を用いた推進システムの設計、製造や評価技術に関するノウハウならびに施設・設備を保有する旭化成株式会社とも連携協定を締結するなど、開発体制を着実に広げている。

こうしたオープンで戦略的なパートナーシップにより、技術革新の加速と事業の実装が現実味を帯びつつある。次世代の宇宙輸送インフラを担う存在として、今後の展開にますます注目が集まるだろう。

また同社は現在、複数のポジションで人材を募集している。興味のある方はぜひ、こちらをチェックいただきたい。

参考

- 将来宇宙輸送システム株式会社、Letara株式会社と包括連携協定を締結。ハイブリッドエンジンを用いたロケットシステムの共同開発を開始

- 将来宇宙輸送システム株式会社は、「J-Startup」の第5次選定企業に選出されました

- 将来宇宙輸送システム株式会社、SBIRフェーズ3事業のステージゲート審査委員会により、8,500万円の追加予算の配分が決定

- 将来宇宙輸送システム株式会社が、米国のロケットエンジン開発企業Ursa Major Technologies社と将来的なロケットエンジン開発ならびに追加調達に合意。打上げ試験へ加速。

- 将来宇宙輸送システム株式会社、荏原製作所と包括連携協定を締結。同社が開発する電動ポンプを活用したロケットエンジンの開発を目指す

- ターボポンプとはどのような部品ですか?(JAXA)

- 荏原の航空宇宙分野の事業化へ一歩前進!ロケットエンジン用電動ターボポンプの極低温流体試験に成功

- 将来宇宙輸送システム HP