2025年10月27日、IHI株式会社(英:IHI Corporation、以下「IHI」)は、東京大学大学院工学系研究科と共同で、次世代海上通信技術「VDES(VHF Data Exchange System)」の社会実装に向けた研究を開始したと発表した。

併せて、産学官連携を軸とする「VDES研究会」が新たに発足。これにより、VDESの開発・実証フェーズから、実運用を見据えた実装フェーズへと本格的に移行することとなった。

本記事では、VDESの概要とIHI・東京大学による取り組みの狙い、産学官連携がもたらす意義について解説する。

目次

VDESとはー「海のIoT」を実現する次世代通信

VDESの概要

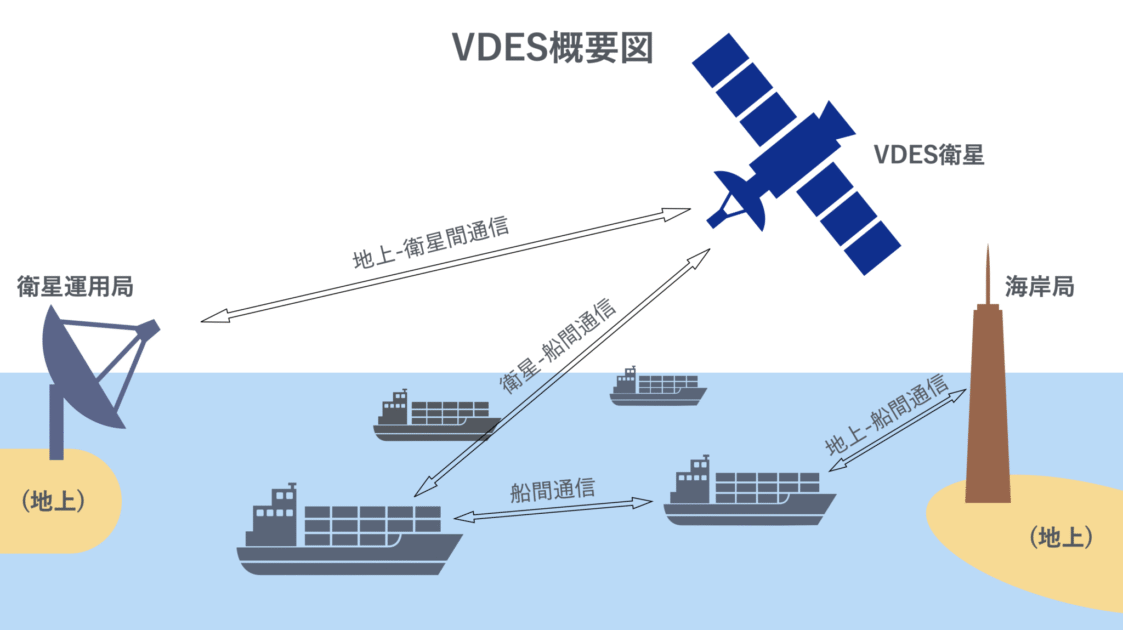

VDES(VHF Data Exchange System)は、既存の船舶自動識別システム(AIS:Automatic Identification System)を拡張した新しい通信基盤であり、陸上・衛星・船舶を結ぶ双方向データネットワークを構築する通信技術である。

AISが主に船舶から陸上への位置情報など、比較的単純なデータの一方向通信に用いられてきたのに対し、VDESはテキスト、画像、各種センサー情報といった大容量データを双方向で通信できる点が大きな特徴である。

VDESで使用されるVHF帯超短波:Very High Frequency)は、海上での伝搬特性が良好で広域カバーに適し、比較的低消費電力・低コストで安定通信を構成しやすい特徴を持つ。

また、地上局に加えて衛星通信にも対応し、公表されている仕様・試算では、AIS比で最大約32倍のデータレートが見込まれている(周波数割当・チャネル構成等に依存)。これにより、外洋を含む地球規模でのリアルタイムな情報共有が可能となり、船舶の安全運航や海洋環境モニタリングなど、様々な海洋活動の高度化が期待されている。

VDESが注目される背景

VDESが世界的に注目を集める背景には、国際ルール整備と市場成長予測の明確化がある。

海上交通の安全を定めるSOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)が2028年に改正予定であり、VDESが法定搭載機器として義務化される見込みだ。これにより、VDES関連市場は急速に拡大すると見られており、その市場規模は2030年に約4.2億ドル(約630億円)に達すると予測されている。

こうした国際的な標準化を追い風に、日本国内でもIHI、商船三井テクノトレード、日本無線などが連携し、社会実装に向けた機器開発を加速させている。VDESは、まさに「海上版IoT」の中核を担う通信基盤として、次世代の海上DXを支える社会インフラとして注目を集めているのである。

IHIの取り組み

概要

IHIは、航空宇宙、エネルギー、社会インフラといった多様な分野で実績を持つ総合エンジニアリング企業である。ロケットシステムや人工衛星の推進系、地上局システムの設計・製造までを一貫して手掛ける技術基盤を有し、さらに海洋エンジニアリング分野では、洋上設備や港湾構造物の設計・運用にも強みを持つ。

こうした宇宙技術と海洋技術の双方で培われた知見が、VDES社会実装におけるIHIの最大の強みである。

宇宙と海洋をシームレスにつなぐ同社の独自の立ち位置が、VDESの研究・実証・実装において重要な役割を果たしている。

衛星VDESコンソーシアムへの参画

IHIは、2022年に設立された「衛星VDESコンソーシアム」の正会員として参画している。

同コンソーシアムは、商船三井テクノトレード、アークエッジ・スペース、三井物産など計7社および公益財団法人笹川平和財団海洋政策研究所によって設立されたものであり、衛星と地上局を連携させたVDES通信サービスの事業化を目的としている。

その目標は、衛星VDESを活用して海上でのリアルタイム双方向通信を実現し、船舶運航の安全性向上や海洋産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進することである。

IHIは、自社が有する宇宙インフラ技術と海洋エンジニアリング力を融合させ、次世代のグローバル海上通信インフラ構築の中核的プレイヤーとして、社会実装フェーズを支えている。

連携の意義

産学連携:IHIと東京大学・柴崎研究室

今回の連携は、IHIが得意とする衛星通信機器・地上局設計などのハードウェア実装力と東京大学のデータ解析・交通システムモデリングの知見を組み合わせることを目的としており、VDESを社会システムとして機能させるための「実運用設計」まで踏み込んだ取り組みである。

共同研究を主導するのは、東京大学大学院工学系研究科の柴崎研究室である。

同研究室は、船舶動静データの解析や物流シミュレーション、海上交通モデルの構築など、船舶ビッグデータ分析の第一人者として知られており、とりわけVDES導入による経済的効果や環境負荷低減効果を、客観的なデータに基づいて定量的に評価することが期待されている。

他にも今回の発表では、産学連携をさらに拡張した新組織「VDES研究会」の設立も明らかにされた。

同研究会は、VDESの経済的・環境的インパクト評価に加え、新規ユースケースの創出や国際標準化動向の追跡を目的とする。

学内外の専門家や企業が参加するこの枠組みは、日本発の研究ネットワークとして、国内外の学術・産業界に向けて発信を行うVDES推進の中核拠点となることが期待されている。

産学官連携:経済安全保障重要技術育成プログラム

この動きを支えるもう一つの柱が、政府による制度的な支援である。

VDESは、内閣府が推進する「経済安全保障重要技術育成プログラム(Kプロ)」の対象技術に位置付けられており、経済安全保障上の観点から国家的な後押しを受けて開発が進められている。

IHIの事業化ノウハウ、東京大学のデータ分析力、そして政府による政策的支援。

この三者が連携することで、技術開発から社会実装までを一気通貫で推進できる体制が整ったといえる。

産学官の協働は、VDESを単なる通信技術から、国際競争力を有する社会インフラへと押し上げる原動力となっている。

さいごに

VDESは、AISを拡張し、地上・衛星・船舶を結ぶ多層型の通信基盤として国際標準化が進む次世代技術である。2028年のSOLAS条約改正を契機に、世界各国での実装が加速すると見られており、海上通信の新たな基盤技術として注目を集めている。

IHIと東京大学の連携は、この動きの中で、ハードウェア開発とデータ解析を架橋する実証研究として重要な位置を占める。

経済安全保障プログラム(Kプロ)の支援を受け、産学官が連携して進めるこの取り組みが、技術開発から社会実装、そして国際標準化の舞台へどこまで通用するのか、今後の展開に大きな期待が寄せられる。

なお、こうした取り組みを進めるIHIは現在、航空宇宙分野における複数のポジションで人材を募集している。

興味のある方は、こちらから詳細をご確認いただきたい。