2025年10月8日、宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)と三菱重工業株式会社はH3ロケット8号機による準天頂衛星システム「みちびき5号機」の打上げについて、同年12月7日(日)に実施することを発表した。

本記事では、H3ロケットのこれまでの歩みと、今回8号機に搭載される「みちびき5号機」についてまとめている。

※H3ロケット8号機の打上げ日時は2025年12月17日(水)に再設定されました。(2025/12/14)

目次

H3ロケットの概要

H3ロケットは、H-IIAロケットの後継として三菱重工業と宇宙航空研究開発機構(JAXA)が共同開発を進める、次世代の大型基幹ロケット※1である。

その開発目的は、自国の衛星を自力で打ち上げる「自立性」の確保と、国際市場における「競争力」の強化にある。「安価で、かつ信頼性の高いロケット」を目標に掲げ、年7回以上の安定的な打ち上げを実現し、民間需要の拡大を狙っている。

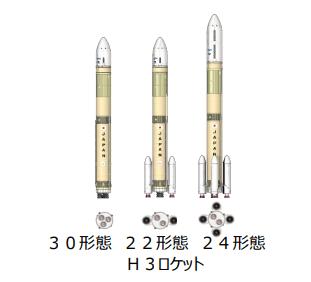

従来のH-IIAは衛星ごとに特注設計・製造を行う体制であったため、コスト高と打ち上げ頻度の制約が課題となっていた。これに対し、H3は世界市場を見据え、以下の特長を備えている。

- 柔軟性:複数の機体構成を用意し、打ち上げ能力や価格を用途に応じて選択可能。組立や射場運用の効率化により、受注から打ち上げまでのリードタイムを大幅に短縮。

- 高信頼性:H-IIAが築いた約98%の成功率を継承し、「確実に打ち上がるロケット」としての信頼を追求。

- 低価格:民生部品の積極活用とライン生産方式の導入により、最小構成では従来比で約半額となる50億円規模の打ち上げ費用を実現。

[※1] 基幹ロケット:国の宇宙開発や産業活動を支えるため、衛星打ち上げや探査ミッションなど国家レベルの重要任務に用いられる主力ロケットを指す。

打上げ結果と今後のミッション

これまでのH3ロケットの打上げ実績と、今後予定されているミッションについて整理する。

これまでの打上げ結果

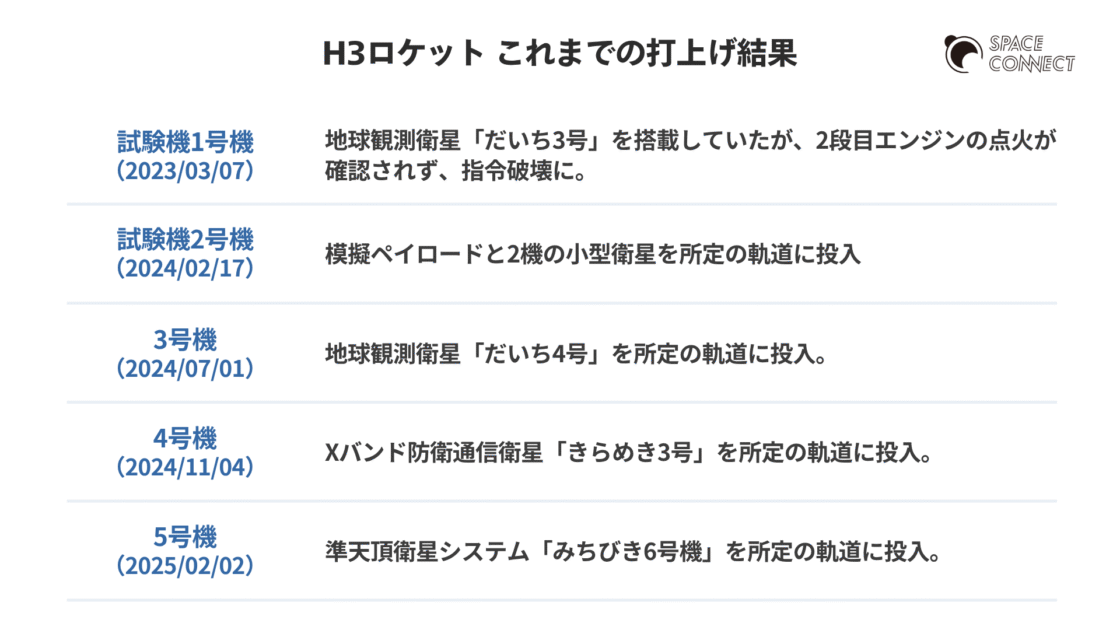

H3ロケットの初打上げは2023年3月に実施された。

大きな期待を集めた試験機1号機では、新たに開発された第1段エンジン「LE-9」が正常に作動したものの、第2段エンジンが着火せず、指令破壊信号が送られる結果となった。この失敗により、搭載していた地球観測衛星「だいち3号」を喪失した。

原因調査の結果、第2段エンジン電源系統で発生した過電流が要因であることが判明。対策を講じたうえで臨んだ試験機2号機(2024年2月打上げ)では、打上げから衛星分離まで全工程が順調に進み、模擬ペイロードおよび2機の超小型衛星を予定通り軌道へ投入することに成功した。

その後の3号機、4号機、5号機でも安定した運用が続き、地球観測衛星「だいち4号」、Xバンド防衛通信衛星「きらめき3号」、準天頂衛星「みちびき6号機」などを次々と所定軌道へ投入している。

2号機から5号機まで、わずか1年あまりの間に4回連続で打上げ成功を達成しており、H3ロケットの信頼性は着実に高まっている。

今後のミッション

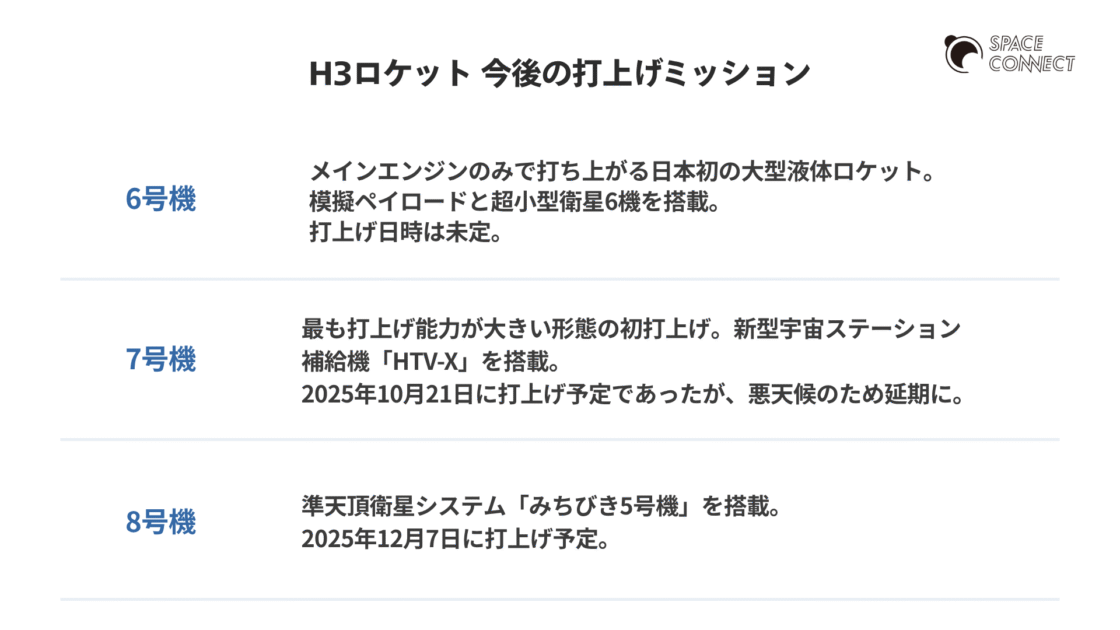

今後のH3ロケットは、6号機から8号機までの3機が打上げ予定として公表されている。

6号機

6号機は、補助ブースターを搭載せず、第1段メインエンジンのみで打ち上げる「30形態」での初ミッションとなる。この形態はH3シリーズの中で最も小型・低コストな仕様であり、主に官公庁や研究機関向けのミッションでの活用が想定されている。

2025年7月24日には、機体とエンジンを組み合わせた大規模燃焼試験(統合型燃焼試験)を完了しており、打上げ機能の確認を終えている。

現時点で具体的な打上げ日時は発表されていない。

7号機

続く7号機は、H3の中で最も高い打上げ能力を持つ「24形態」での初ミッションとなる。

新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」を搭載し、国際宇宙ステーション(ISS)への物資輸送を担う計画である。打上げは2025年10月21日に予定されていたが、10月23日まで天候の悪化が予想されているため、延期※2となっている。

※2:2025年10月20日時点

8号機

今回、新たに打上げ日時が発表されたのが8号機である。

ミッションでは、準天頂衛星システム「みちびき5号機」を搭載予定であり、日本の測位精度と防災通信インフラを支える重要な打上げとなる。

みちびき5号機について

準天頂衛星システム「みちびき」とは

準天頂衛星システム「みちびき」は、準天頂軌道衛星と静止軌道衛星によって構成される、日本独自の高精度衛星測位システムである。

衛星測位システムとは、衛星から送信される電波を利用して、地上の位置情報を算出する仕組みを指す。その代表例がアメリカのGPSだ。

みちびきは、いわば「日本版GPS」として、GPS信号を補強・高精度化する役割を担っている。

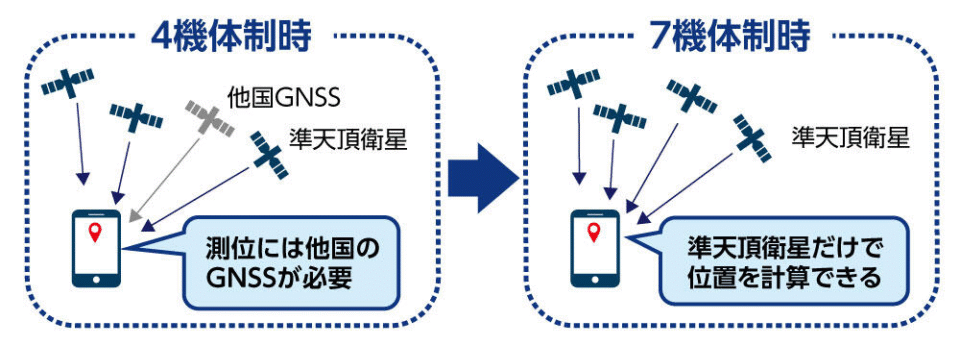

GPSは地球全体をカバーしているものの、正確な測位(緯度・経度・高度・時刻)には最低4機以上の衛星との通信が必要となる。日本のように山岳地帯や高層ビルが多い地域では、視界に入るGPS衛星の数が限られ、測位精度が低下する場合がある。

この課題を補うために整備されたのが「みちびき」である。

みちびきは日本とアジア・オセアニア地域に特化し、常に日本上空に1機以上が見えるように設計されている。これにより、都市部や山間部でも安定した高精度測位が可能となった。

準天頂軌道の特徴

みちびきが採用する「準天頂軌道」は、北半球では地球から遠く離れた位置をゆっくり通過し、南半球では近距離を高速で通過するという独特の楕円軌道を描く。この軌道により、1機の衛星が日本上空に長時間とどまり続けることができ、1日を通して連続的な測位を支えることが可能となっている。

みちびき5号機の役割

みちびき5号機は、準天頂衛星システム拡充計画において新たに追加される3機のうち、6号機に続いて2番目に打ち上げられる衛星であり、準天頂軌道に投入される予定である。

最大の特徴は、新たに採用された高精度測位技術「ASNAV(Advanced Satellite Navigation System)」の搭載にある。ASNAVは、衛星の位置や時刻情報のわずかなズレを補正することで、測位誤差を従来より大幅に低減する技術であり、以下の2つのシステムで構成されている。

- 衛星間測距システム:衛星同士の距離を直接測定し、各衛星の位置誤差を相互に補正する。

- 衛星/地上間測距システム:衛星と地上局の間で双方向通信を行い、信号の到達時間に依存していた従来方式の誤差を打ち消す。

通常の衛星測位は、衛星の位置と電波の到達時間から三角測量的に地上の位置を算出する仕組みである。

しかし、衛星の軌道情報や時刻に微小なズレが生じると、地上での位置推定にも数メートル単位の誤差が発生する。ASNAVはこのズレを極限まで抑え、測位精度の飛躍的な向上を実現する。

今後、全てのみちびき衛星にASNAVが搭載されれば、スマートフォンやカーナビといった一般利用者が体感する測位誤差は、現在の約5〜10メートルから1メートル程度にまで縮小される見込みである。

みちびき5号機は、日本の測位インフラの精度を一段と高め、私たちの生活をより安全かつ便利に導く重要な存在となる。

さいごに

H3ロケットは、初号機の失敗を糧に着実な改良を重ね、日本の宇宙輸送インフラとしての信頼性を確立しつつある。2号機以降、わずか1年の間に連続打上げ成功を達成したことは、JAXAと三菱重工業による開発・運用体制の成熟を示すものだ。

H3ロケット8号機の打上げに伴う準天頂衛星システムの拡充により、測位の信頼性向上や災害時のレジリエンス強化など、地図アプリやカーナビ、自動運転、防災通信といった日常の多様な分野で恩恵が期待される。

H3ロケットの進化とともに、「みちびき」ネットワークの拡充が進むことで、宇宙技術はより身近な社会基盤へと変化していく。2025年12月の打上げは、その新たな段階を象徴する重要なミッションとなる。

参考

H3ロケット8号機による「みちびき5号機」の打上げ(JAXA, 2025-10-13)

H3ロケット5号機、「みちびき6号機」の打ち上げに成功!今後の展開は?(SPACE CONNECT, 2025-10-13)

H3ロケット7号機、HTV-Xを搭載で10月21日に打上げへ(SPACE CONNECT, 2025-10-13)

H3ロケット、日本初「固体ブースターなし」で打ち上げ!低価格モデル実証で柔軟性獲得へ(SPACE CONNECT, 2025-10-13)