2025年8月8日、福島県南相馬市にて、東北最大級の宇宙ビジネスカンファレンス「福島スペースカンファレンス2025」が開催された。

本稿では、カンファレンスの中でも「国際化」を主題としたセッションに焦点をあて、福島が世界と肩を並べる宇宙産業集積地になるための道筋を探る。

目次

「福島スペースカンファレンス2025」について

概要

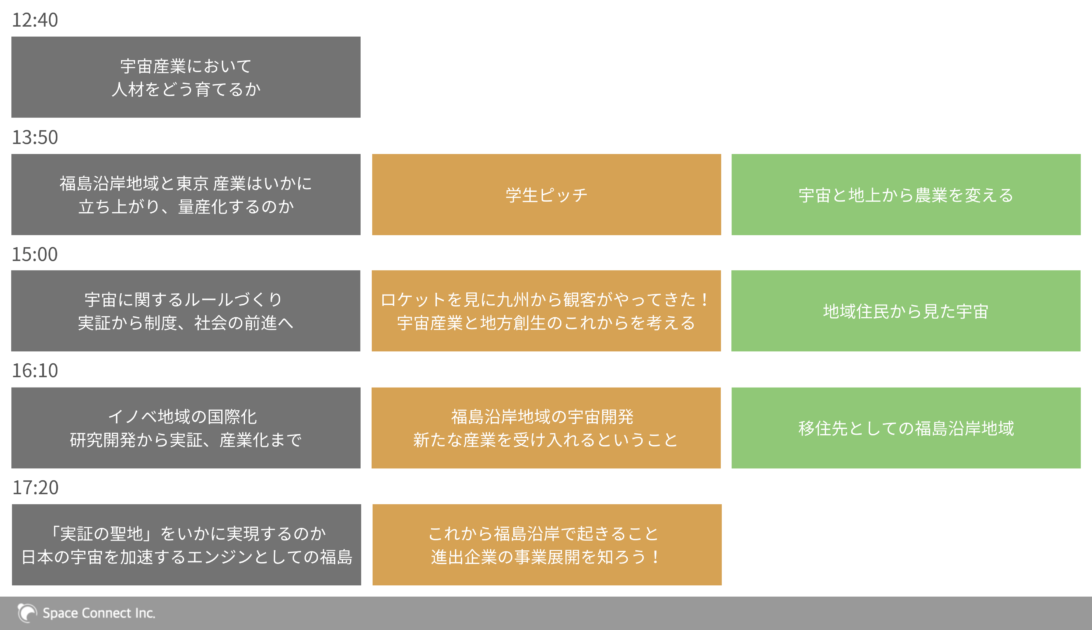

今年で3回目の開催となった「福島スペースカンファレンス2025」は、南相馬市小高区の3会場(浮舟文化会館、小高パイオニアヴィレッジ、Rain Theatre(レインシアター))を舞台に開催された。地域の産業政策、実証・制度設計、住民との共創など、多層的なテーマを扱うトークセッションが終日にわたり展開された。

主に本カンファレンスを特徴づけるのは、次の2点である。

1|実装に踏み込むテーマ設定

「福島沿岸地域と東京——産業はいかに立ち上げ、量産化へつなげるのか」「宇宙に関するルールづくり——実証から制度化、そして社会の前進へ」といった、産業の実装を見据えた具体的テーマが設定されているのが本カンファレンス特徴の1つである。

議論は、宇宙産業を研究や理想論にとどめず、「新たな社会機能」として定着させるための方策に直結しており、法制度の整備、インフラ構築、量産化といった現場の課題を起点に実務者・政策担当者・事業者が立場を超えて意見を交わす、実践的な内容となっていた。

2|多様な登壇者による「産業の民主化」の実践

登壇者には、東北で事業を進めるスタートアップや大手企業、内閣府・経済産業省、福島国際研究教育機構などの政策・研究機関に加え、地元自治体職員や地域住民も名を連ねた。

他の宇宙カンファレンスとは異なり、「地域が新産業をどう受け入れるのか」「住民から見た宇宙産業とは何か」といった視点で議論が交わされたことも大きな特徴の1つであろう。

産業の社会実装に不可欠な「誰が関与し、誰のための産業となるのか」という問いが、現場感を伴って提示されたのは、魅力的なポイントであった。

セッションレポート:福島における宇宙産業の国際化

ここからは、福島スペースカンファレンス2025で行われたトークセッションの中でも『イノベ地域の国際化――研究開発から実証、産業化まで』の内容をピックアップし、紹介する。

本セッションでは、内閣府、防衛省、福島国際研究教育機構(以下、F-REI)、東北で活躍する企業や研究者、ドイツに本社を置く宇宙関連企業が登壇した。

議論は産業集積を進める福島県浜通り地域をいかに国際拠点として鍛え上げるかを主題に、「基盤」「求心力」「持続性」の3つの観点から展開された。

福島の宇宙産業と国際化

福島における宇宙産業発展の背景

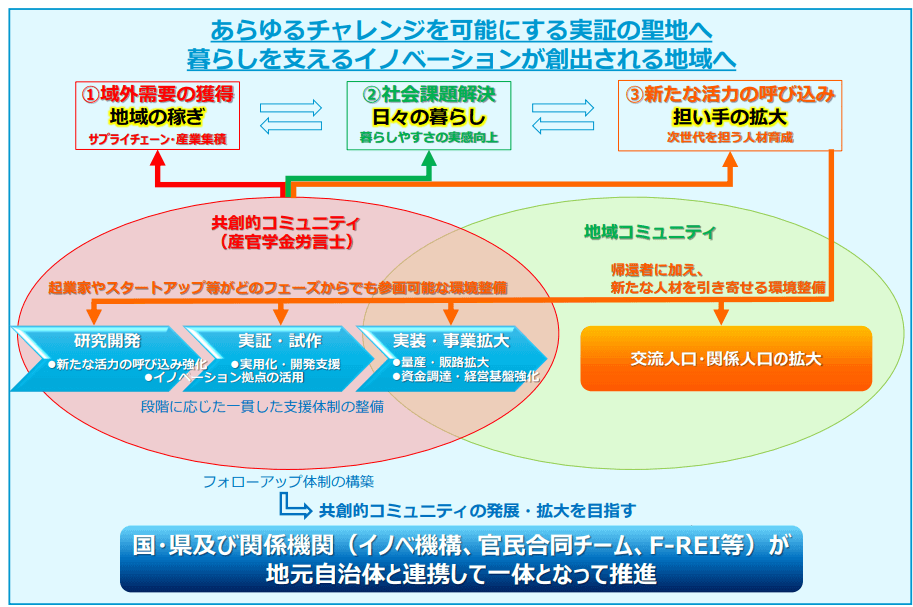

福島県浜通り地域は、かつて東日本大震災による甚大な被害を受けたエリアでありながら、現在は国家プロジェクト「福島イノベーション・コースト構想(以下、イノベ構想)」の中核を担い、再生と新産業創出の最前線にある。

イノベ構想では「航空宇宙」を重点6分野のひとつに位置付け、企業誘致、研究開発支援、実証環境の整備が一体的に推進されてきた。中でも、福島国際研究教育機構(F-REI)や福島ロボットテストフィールドといった研究・実証拠点の整備は、R&Dから事業化までを地域内で完結できる体制を可能とし、他地域にはない強みを形成している。

この基盤を活かし、南相馬市にはインターステラテクノロジズ、AstroX、ElevationSpaceといった宇宙関連ベンチャー企業が進出しており、浜通り地域は現在、国内外から実証拠点として高い関心を集める地域産業のハブへと発展しつつある。

また経済発展の基軸となるスペースポート設立構想についても言及があり、2024年度には民間企業・研究機関によるロケット打ち上げ実験が3件実施された。2025年6月には、復興庁・経済産業省・福島県が「イノベ構想を基軸とした産業発展の青写真」を改定し、浜通りを「実証の聖地」として明確に位置付ける政策的方針が示された。

(出典:経済産業省ウェブサイト)

宇宙産業における「国際化」の意義

こうした地域産業の基盤が整備されるなか、福島および東北における宇宙産業の次なる成長段階を見据えるうえで、「国際化」は不可欠な戦略テーマとなる。

海外市場への進出は、地域経済にとって新たな収益機会を生み出す。国内に整備されるスペースポートを海外ロケットの打ち上げ拠点として開放することで、使用料収入や地元サービス業への波及など、経済効果が期待される。

また、国際競争の現場に参入すること自体が、企業にとっての競争力強化にもつながる。先進的な技術やビジネスモデルへのアクセス、世界基準に即した人材育成、外部資本との連携といった波及効果は、個社レベルを超え、地域産業全体の底上げに資するものである。

セッション冒頭では、その参考例として沖縄科学技術大学院大学(OIST)が紹介された。OISTは英語を公用語とし、教職員・学生の過半を外国籍が占めるなど、質の高い「国際化」を実現している。一方で、福島における「国際化」には、単なる模倣ではなく、地域の特性を活かした独自の戦略設計が求められている。

福島を国際宇宙拠点へ:3つの視点で考える戦略構築

1|基盤:国際人材と企業が活動・生活できる環境整備

「国際化」を進めるうえで最初に求められるのは、海外の人材や企業がストレスなく活動し、地域に根付いて生活できる制度・文化・生活基盤の整備である。

Isar Aerospaceグループ(本社:ドイツ)で米・アジアの営業戦略を担う那須桂子氏は、海外企業の視点から見た「進出したい地域」の条件として、以下の3点を挙げた。

- 英語で円滑に意思疎通できる人材の存在

- 日本の法規制に精通し、支援できる地元パートナー

- 地域住民や企業との継続的な交流機会

那須氏は、ノルウェー・アン島での打ち上げ事例を紹介。ライセンス取得やローカル調整にあたり、英語対応が浸透していたこと、地域住民との信頼関係が成功を後押しした点を強調した。

この視点を受け、F-REI理事の高谷浩樹氏は、福島でも外国人研究者を受け入れるための生活支援体制の整備を進めていることを説明。OIST(沖縄科学技術大学院大学)を参考に英語の準公用語化を検討する一方、OISTについて「山の上に位置し、敷地内に学校など機能が完結しており、地域との距離を感じる面もある」と指摘。

浜通りの理想的な形は、外国人研究者が地域に溶け込み、浪江や南相馬などの街に暮らしながら活動できる環境であるとし、「地域との共生」の重要性を述べた。

2|求心力:研究・企業・投資を引き寄せる魅力付け

次に、重要となるのが多様な人材・企業・投資を惹きつける求心力である。

東北大学准教授であり、ElevationSpaceとの共同研究を手がける齋藤勇士氏は、「大学の研究シーズを社会と結びつけながら実証できる場が存在することの重要性」を指摘。両者が取り組んだ宇宙推進系の燃焼試験では、衛星開発に直結する成果が得られたという。

ASTRO GATE創業者兼社長の大出大輔氏は、「南相馬は世界のスペースポートの中でもトップ5に入る求心力を持つ」と評価し、以下の理由を挙げた。

- 都市機能(大型スーパー、生活インフラ)が整っている

- 日本人の勤勉性・高い業務遂行力

- 地元自治体や産業界の積極的な協力体制

那須氏もまた東北大学などの教育機関との連携可能性や地域産業・人材基盤へのアクセス性を高く評価しており、地域に熱意ある推進者がいること自体が、外部企業にとっての大きな魅力になると述べた。

3|持続性:自立的な成長モデルと国際競争力の確立

最後に議論されたのは、産業の自立性と長期的持続性である。

F-REIの高谷氏は、「浜通りが誇りとなるような存在をつくることが、地域を動かす力になる」とし、地域住民が「自分も関わりたい」と感じられるような仕組み作りの必要性を強調した。

一般社団法人Space Port Japan共同創業者・理事の青木英剛氏は、シリコンバレーの事例を引きながら「初期のキーパーソン(=スーパーマン)」の存在が優秀な人材を引き寄せ、成長の連鎖を生むと指摘。人材こそが国際競争力の起点になるという。

また、防衛省防衛政策局の下條岳昭氏は、復興支援と防衛政策の接点に言及。現時点で防衛省がロケット打ち上げを直接必要としているわけではないが、将来的に小型衛星の即時再打ち上げ能力が必要になる可能性があるとし、国内射場の整備が視野に入るとの見解を語った。

他にもAIを活用した新型ミサイル探知技術の地上実証についても、ロボットテストフィールドやF-REIとの連携を通じて進める構想が示され、復興と安全保障を統合した新たな地域価値の創出が展望された。

さいごに

福島スペースカンファレンス2025では、研究開発から実証、産業化までを俯瞰した議論が展開され、なかでも「国際化」は福島浜通りの復興における中核的課題として位置付けられた。

復興過程で培われた柔軟性と実行力を背景に、福島は日本の中でも構造転換を図りやすい稀有な地域である。歴史的に日本は、敗戦や震災といった困難を乗り越えるたびに飛躍した再生を遂げてきた。福島発の宇宙産業の進展も、その延長線上にある挑戦といえる。

実証の聖地から、世界と競い共創する新たな拠点へ——。次のステップに必要な「国際化」の3つの条件を整え、福島から「ピンチをチャンスに変える」日本らしい発展の姿が期待される。