2025年7月14日、一般財団法人リモート・センシング技術センター(以下、RESTEC)は、人工衛星データとAI、GIS技術を組み合わせて、上水道の漏水が疑われるエリアを可視化するサービス「mizuiro」の提供を開始したと発表した。

日本では水道管の老朽化による漏水が深刻な社会課題となっており、近年ではその解決策として、宇宙技術を応用した漏水調査が注目を集めている。本記事では、「mizuiro」をはじめとする、衛星データを活用した漏水調査サービス3選を取り上げ、それぞれの概要と特徴を紹介する。

目次

水道管の漏水リスクと人工衛星

日本ではいま、水道管の漏水が深刻な社会課題となりつつある。漏水は貴重な水資源を失うだけでなく、放置すれば地盤沈下や道路の陥没、地下室への浸水などを引き起こす恐れがある。

この漏水の主な原因は、水道管の老朽化だ。

国土交通省の調査によると、令和4年度時点で日本全国の水道管路約74万kmのうち、23.6%(約17.6万km)が法定耐用年数を超過。高度経済成長期に敷設された水道管の多くが、現在一斉に更新時期を迎えている状況である。

さらに、気候変動による異常気象や地震による地盤変動なども、水道管の損傷リスクを高めており、全国で発生する水道管事故は年間約2万件にのぼる。

しかし、上下水道の管路は地下に埋設されており、地上から状態を正確に把握するのは難しい。従来の音聴による漏水調査は、専門的な経験と多くの人手・時間を要する。

こうした課題に対し、現在は、広域を定期的に観測できる人工衛星の特性を活かすことで、より効率的かつ計画的な漏水調査体制を構築できるようになっているのだ。

衛星データを活用した漏水調査サービス3選

mizuiro/RESTEC

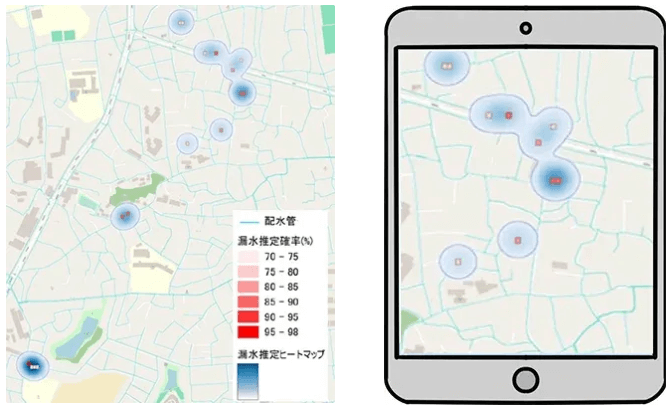

RESTECが開発する「mizuiro」は、JAXAのSAR(合成開口レーダー)衛星である「だいち2号」「だいち4号」のデータとAI、GIS技術を用いて、上水道の漏水の可能性があるエリアをマッピングする。

SAR衛星は、マイクロ波を衛星から地表に向けて照射し、その反射波を解析することで地面の状態を観測できる。mizuiroでは、湿った地面は乾燥した地面よりもマイクロ波を強く反射するという性質を活かし、漏水の兆候があるエリアを検出する。

mizuiroの解析は、同様のサービスでは最高水準となる10m×10mメッシュの高解像度で行われ、位置精度も約6mと非常に高い。加えて、管路属性(敷設年、管種、口径など)を用いて更に絞り込むことも可能だ。

また、海外の漏水検出技術では主に海外の乾燥した土地を前提に開発されたモデルがベースであり、湿潤な日本の環境に十分に適応できていない可能性があるが、mizuiroは日本の環境に適した開発がなされており、高い適合性と診断精度が期待できる点も強みとなっている。

2023年に福岡市で実施された実証実験では、対象エリア内の漏水13件のうち7件を検出。検討委員会からも「スクリーニングの効果あり」と評価された。

現在、福岡市のほか全国22の市町で導入・実証が進行中である。

天地人コンパス 宇宙水道局/天地人

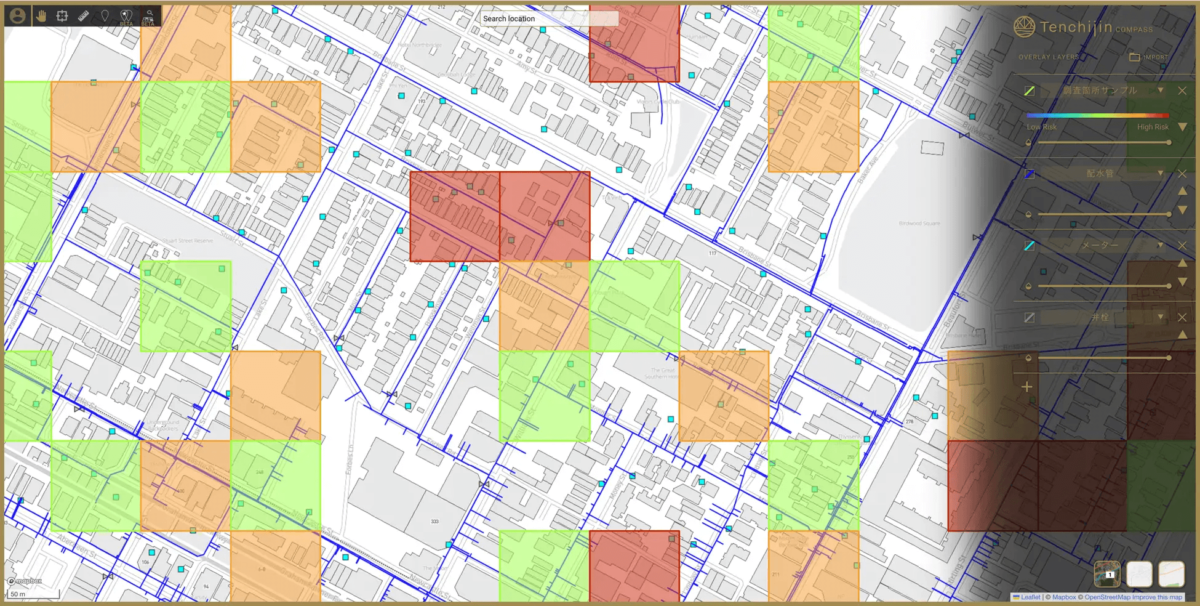

株式会社天地人が開発する「天地人コンパス 宇宙水道局」は、衛星データから観測される地表面温度や地盤変動等と漏水リスクの関係を解明した世界初の技術である。

同サービスでは、衛星データに加え、管路情報や漏水履歴などの水道データ、地盤や土壌の腐食性、施工品質など様々な社会データを統合し、AIで解析することで約100m四方の地区ごとに漏水リスクを評価する。

2022年度には内閣府との実証実験や、他自治体とのヒアリングを通じて、点検費用の最大65%削減、調査期間の最大85%短縮といった成果が報告されている。

また、10kmあたりの漏水発見数は、従来の音聴調査の0.7か所に対し、同サービスでは4.3か所と、調査効率を大幅に向上させた実績もある。

現在、累計で40以上の自治体が契約・導入しており、日本だけでなく、ヨーロッパや東南アジアの都市からの関心も高まっている。

アステラ・リカバー/ASTERRA

イスラエルのASTERRA社が提供する「アステラ・リカバー」は、主にJAXAの「だいち2号」のデータを活用し、AI、GIS技術を用いて、漏水可能性のある区域を半径100mの範囲で特定する。

同サービスでは、衛星から地上にマイクロ波を照射して得られた画像データから、水道水に特有の反射特性を補正・解析し、非水道水の信号と区別。これにより、水道管の漏水を検知する仕組みだ。

ノイズの多い衛星レーダー画像から、水道水のみの信号を見分ける技術は高度で、同社は独自の特許技術とノウハウにより解析を可能としている。

日本国内初導入となった豊田市上下水道局の事例では、従来では5年ほどかかる現地調査を約7カ月に短縮。

漏水可能性がある地域を556区域まで絞り込み、そのうち約28%となる154区域にて、計259か所の漏水を発見するという成果を上げた。

2016年の商用化以降、全世界64か国、1970件以上のプロジェクトで採用された実績を持っている。

さいごに

水道インフラの老朽化という見えにくい課題に対して、衛星データの活用は、効率的かつ現実的な解決策として注目を集めている。

今回紹介した3つのサービスはいずれも、宇宙からの視点と地上データを掛け合わせることで、従来の手法では難しかった漏水リスクの可視化を実現している。

今後はAIやリモートセンシング技術の進化により、さらに高精度な調査が可能になるだろう。

そして、グローバルで実績を持つASTERRAに対し、日本国内の環境に最適化されたRESTECの「mizuiro」や天地人の「宇宙水道局」がどのように技術を磨き、差別化を図っていくのか。その競争と進化にも注目だ。

参考

人工衛星を用いた上水道管の漏水調査サービス「mizuiro」の提供開始 10m × 10mメッシュの高解像度で上下水道DXを推進(リモート・センシング技術センター, 2025-07-26)

mizuiro 人工衛星を用いた上水道管の漏水調査(リモート・センシング技術センター, 2025-07-26)

天地人コンパス 宇宙水道局 HP(天地人, 2025-07-26)