2025年7月7日から10日までの4日間、アジア太平洋地域最大級の国際宇宙ビジネスカンファレンス『SPACETIDE 2025』が開催された。

同イベントでは、「The Next Decade: Unlocking Space for All Humanity」をメインテーマに、100ほどのセッションを通して「未来の宇宙ビジネスの新たな潮流」について議論された。本記事では、セッションの注目ポイントを取り上げつつ、これからの宇宙産業の可能性について探っていく。

目次

SPACETIDE 2025 - 注目ポイントを3つ紹介

宇宙経済圏における次の10年の成長

もはや宇宙しかない?日本の次なる巨大成長産業

スペースデータの代表取締役社長を務める佐藤航陽氏は、日本にとっての次なる巨大成長産業は宇宙産業くらいしかないと語る。

IT産業では既に米中が覇権を握り、日本は競争力を失いつつある。量子コンピューターや核融合のような先端分野は、産業として成長するまでに30年、40年のスパンが必要であると佐藤氏は見ている。こうした状況の中、今後10年、20年で巨大な産業として育てていける分野はごくわずかであり、その一つが宇宙だ。

特に、小型衛星のように細かさが求められる領域においては、日本の技術力が今なお世界と渡り合える可能性があると佐藤氏は語る。かつて自動車産業では、大衆のニーズに応じて軽自動車という日本独自の規格が生まれ、発展した。宇宙分野における小型衛星の流れも、それに通じるものがある。

たとえば、従来、人工衛星はJAXAや政府主導の大型プロジェクトで、数十~数百億円規模の予算を要する存在だったが、それを10cm四方にまで小型化し、大学の研究室でも開発・打ち上げ可能な“超小型衛星”として実現したのは日本の研究者たちである。

このプロジェクトに関わった学生が、のちに小型衛星の開発・運用を手がけるベンチャー企業・アクセルスペースを創業。現在では、日本の小型光学衛星産業を支える企業のひとつとなっている。

また近年では、大学発の小型衛星関連技術をベースに設立された宇宙ベンチャーが次々と登場しており、たとえばQPS研究所やSynspectiveは、世界でも数社しか保有していない小型SAR衛星の開発技術を確立。さらにPale Blueが開発する小型衛星向けの水推進システムは、世界的にも最先端を走る技術として注目されている。

日本はすでに、宇宙分野でグローバルに通用する技術と人材を育ててきた実績がある。今こそ、その種を“産業”として育て上げ、次なる成長の柱とするタイミングが来ているだろう。

宇宙業界の発展には産官学と防衛の連携が必須!?

佐藤氏は、宇宙産業のような成長産業を育てていくには、産官学に加え、防衛・安全保障との連携が不可欠だと主張する。

そもそも宇宙開発は、冷戦期のアメリカとソ連による軍事・安全保障競争を背景に発展した分野であり、防衛とは切っても切り離せない関係にある。

また宇宙技術に限らず、ほとんどのテクノロジーは防衛・安全保障を背景に発展し、民生に転用されてきた。現代のIT社会を支えるコンピューターも、元は軍事用の弾道計算を目的に開発されたものだ。そして現在でも、アメリカ、中国などでは防衛と技術開発が密接に連携している。

一方で日本は、「宇宙開発=純粋な科学技術」と位置づけ、防衛や安全保障と切り離して考えてきた。佐藤氏は、「それこそが、日本の宇宙産業の発展が停滞してきた一因であり、かつ“失われた30年”の根本的問題でもあるのではないか」と問題提起する。

ここ10年で、アメリカや中国はロケットの打上げ数や衛星の製造数等を数倍、数十倍に伸ばしてきたが、日本は変化のない期間が続いてきた。また宇宙開発だけでなく、バブル崩壊以降の日本は経済的な低迷が続いてきた。

「初期需要を規模感を持って作れるのは防衛である。本来、国家として重要な技術や、国際競争力を持つ輸出産業は、産官学防が一体となって育てていくべきもの」と佐藤氏は言う。

近年では国際情勢の変化を受け、日本も少しずつ変わり始めている。実際に、防衛省も民間企業への委託を積極的に進めている。産官学連携、そして防衛分野との連携がより進み、力を結集できれば、宇宙は日本の再成長を牽引する産業になり得るだろう。

産業の成長を支える人財の獲得と育成

人財確保に向けた業界全体の取り組み

宇宙産業は今まさに成長フェーズにあり、人財の確保は業界全体としての喫緊の課題となっている。

人材獲得に向けた一つの鍵となるのは制度整備である。

内閣府は2025年に「宇宙スキル標準」を公開。特定のバックグラウンドに依存せず、採用・育成・評価を横断的に行える仕組みづくりを進めている。業界共通の基準を設けることで、企業が必要とするスキル要件を明確化すると同時に、転職希望者や学生が自身のスキルを宇宙分野へ適用しやすくする狙いがある。

一方、育成面での取り組みも重要だ。インターステラテクノロジズの代表取締役 CEOである稲川貴大氏は、「現状では新卒採用が難しい。だからこそ新卒を育てるような学生ロケットやCansatなどの実践型プロジェクトは政策的に支援すべき」と主張。

自身が学生時代に参加した鳥人間コンテストのような取り組みが、ドローン産業など他分野のコアメンバーとして活躍する技術者を生み出してきた実例を引き合いに出し、「こうした活動が将来的には年間数百人単位で宇宙業界に貢献する人財供給源になるのではないか」と展望を語った。

さらに、将来宇宙輸送システムの代表取締役である畑田康二郎氏は、キャリアとしての魅力を、宇宙業界全体で伝えていくべきと指摘。現在、宇宙産業は利益を出しやすいフェーズではないが、この時に挑戦した人こそが、宇宙業界が本当に儲かる産業になったときにアドバンテージを持てると力を込めた。

また、宇宙業界では高度経済成長期のプロジェクトを支えてきた“レジェンド”たちが今なお現役で活躍しており、そうした先人たちから直接学べる環境があることも、大きな魅力だと述べた。

急成長する宇宙スタートアップの組織課題

宇宙産業が成長するにあたり人財の呼び込みが不可欠になると同時に、企業側がいかに受け入れ体制を整備するかも重要となる。

将来宇宙輸送システムの畑田氏は現在、同社の従業員数が1年で2倍以上となり、現在150人規模に拡大したことを挙げ、マネジメントスキルの育成が急務であると語った。管理経験のないメンバーが自らの業務をこなしつつ、異なるバックグラウンドを持つ部下をマネジメントするのは難易度が高く、加えて育成に十分な時間を確保することも難しいのが現状だという。

またインターステラテクノロジズの稲川氏は、社員の約8割が異業種からの転職者や出向者であることから、「宇宙開発における共通言語や目標意識をいかに揃えていくかは、組織拡大とともにますます課題となっている」と述べた。

こうした課題は、短期間で急成長を遂げるスタートアップならではのものとも言える。限られた時間とリソースの中で、制度や人財育成の仕組みを構築していく必要がある。

Synspectiveの共同創業者であり、慶應義塾大学の教授を務める白坂成功氏は、過去のやり方をなぞるだけではなく、自らの経験を一般化し、新たな場面で活用できる“構成主義的な人財”が必要と強調。こうした柔軟な人財を育てるには多様な経験が不可欠であり、最初は経験者を受け入れながら、組織として意図的に多くの経験を積ませていくマネジメントが重要だと語った。

また、グロービス経営大学院の特任副学長を務める田久保義彦氏は、目標設定に基づく評価制度の導入が、メンバーの成長だけでなくマネージャーの育成にもつながると指摘。「目標に対する結果が報酬として返される仕組みは、企業文化そのものをつくる」とし、評価制度と報酬体系を有機的に結び付けることの重要性を説いた。

宇宙産業が飛躍する鍵は、多様な人財を受け入れ、育て、共通の価値観で結びつける組織づくりにある。こうした土台の構築こそが、宇宙という未知の領域に挑むスタートアップに求められる次の成長戦略だろう。

宇宙スタートアップのIPOと産業の展望

民間主導時代のIPO事例とその効果

宇宙産業はこれまで政府主導で進められてきたが、近年では民間主導のフェーズへと移行しており、新たな産業としての輪郭を帯び始めている。その中で、資金調達手段としてのIPO(新規株式公開)は、スタートアップにとって重要な選択肢となりつつある。

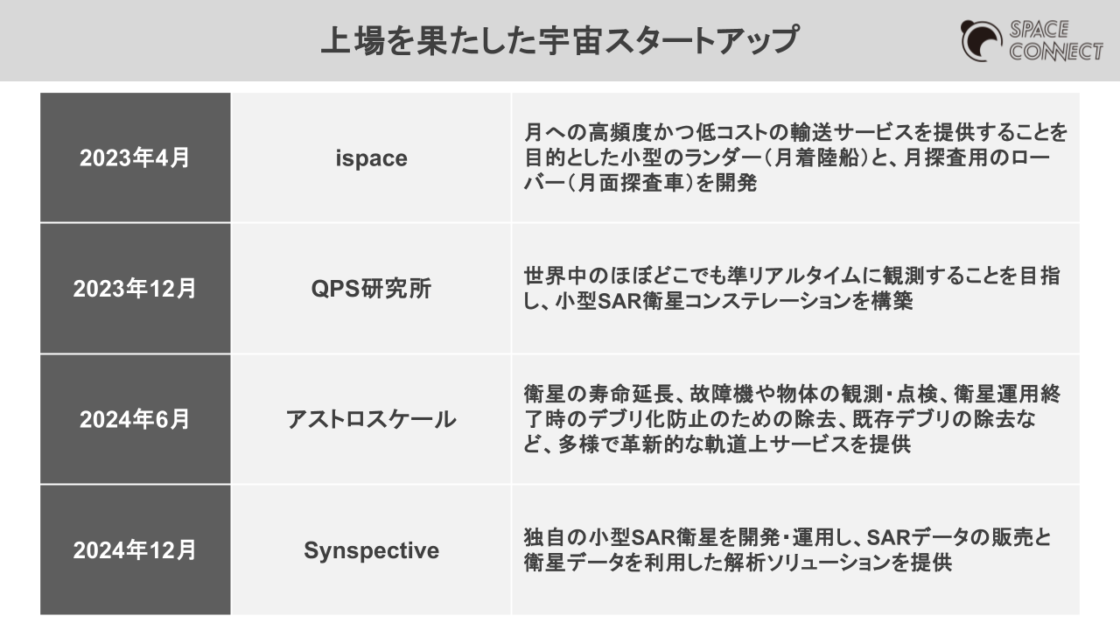

日本では、2023年4月にispaceが宇宙スタートアップとして初めてIPOを達成。続いてQPS研究所(2023年12月)、アストロスケールホールディングス、Synspective(いずれも2024年)と上場が続いた。

IPOの大きなメリットはやはり資金調達だろう。アストロスケールホールディングス代表取締役兼CEOの岡田光信氏は「シリーズHでの資金調達を行うか、IPOを行うかを考えたときに、パブリックエクイティ投資家からの需要があることがわかったため上場を決断した」と語る。

Synspectiveの代表取締役兼CEOである新井元行氏も「上場企業であることで、金融機関との交渉や融資がスムーズになりやすい」と話す。

資金面以外の効果も大きい。QPS研究所の代表取締役社長兼CEOである大西俊輔氏は「上場によって社内の体制が整い、人財も集まりやすくなった」と、企業基盤の強化にもつながっていると指摘する。

一方で、宇宙という新しい産業の未来を投資家にどう説明するかは大きな壁だ。ispaceの代表取締役である袴田武史氏は「宇宙がマーケットとして成立することを証券会社や投資家に理解してもらうまで、約1年かかった」と明かした。

上場企業が語る宇宙産業の将来展望

では、上場した宇宙スタートアップの各社は今後の宇宙産業についてどのように捉えているのだろうか。

ispaceの袴田氏は、自社が取り組む月面産業について「時間はかかるが、需要はある」と語る。現時点では地球周回軌道でのビジネスが先行しているものの、アルテミス計画や日本政府の積極的な投資を背景に、月面も着実に産業化に向かって進んでいると見立てる。

Synspectiveの新井氏は、衛星を軸にしたインフラ構築が、今後の鍵を握ると話す。かつて衛星開発の最大手である米MAXAR Technologiesが約64億ドルで買収されたことを引き合いに出し、「そこに解析という付加価値が加わることで、今後マーケットはさらに伸びていくだろう」と語った。

QPS研究所の大西氏は、「今後は自分たちが面白いアイデアを持った若手の相談を受ける立場になっていくだろう」と話し、自社の事業を通じて宇宙ビジネスの裾野を広げ、相乗効果で産業全体が発展していく未来を描く。「10年後も誰もやっていない領域で最前線に立ちたい」と語り、新たな価値創造に挑み続ける姿勢を見せた。

アストロスケールの岡田氏は、宇宙の存在が世界経済を下支えしていると説く。「仮に宇宙インフラが失われたら、世界のGDPの半分は失われてしまうのではないか」と述べ、宇宙がもはやインフラとして不可欠な存在であることを強調。それほどの価値があると信じて、この事業を行っていると語った。

さいごに

本記事では、SPACETIDE 2025で実施された3つのセッションに注目し、今まさに変革期にある宇宙ビジネスのリアルを追った。

民間主導の時代へと移行しつつある宇宙産業は、今後ますます多様な人材・資本・アイデアを受け入れながら拡大していくだろう。そこに関わるすべての挑戦が、この産業の可能性を現実のものへと変えていく。

宇宙業界に特化した人材マッチングサービス「スぺジョブ」では、宇宙業界の様々な求人情報を掲載。無料相談も受け付けている。宇宙業界への転職・就職に興味のある方はぜひチェックしてみていただきたい。