2025年2月2日、日本の基幹ロケット「H3ロケット 5号機」の打ち上げが行われ、搭載していた「みちびき6号機」が所定の軌道に投入された。

本記事ではこの成功を踏まえ、H3ロケットと準天頂衛星「みちびき」の今後の計画についてご紹介する。

H3 5号機の結果と今後の展開

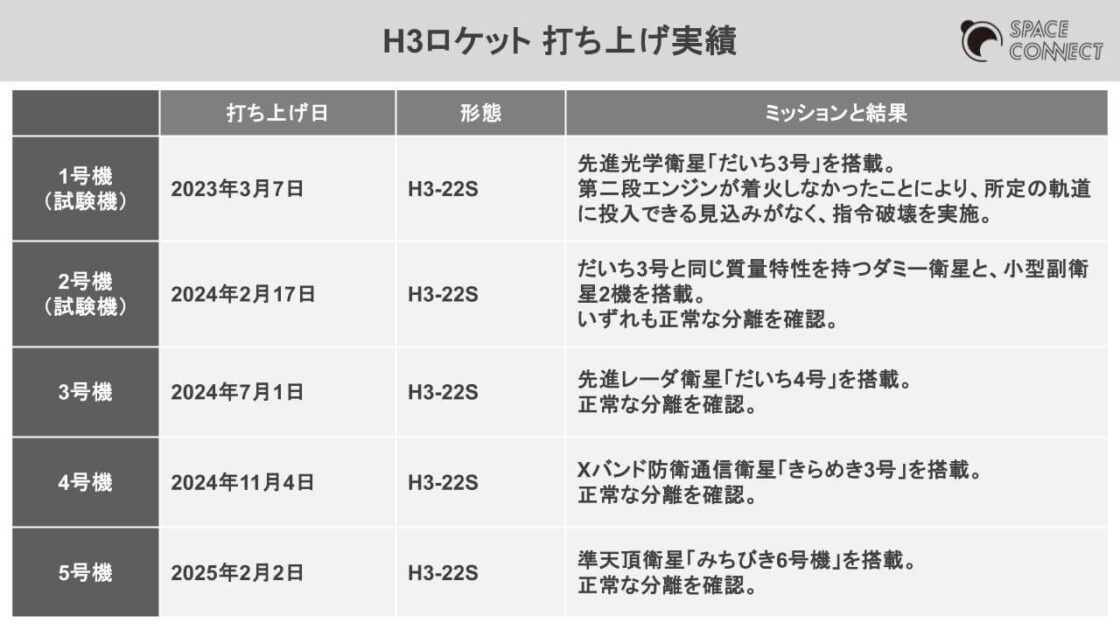

H3ロケット5号機では打ち上げから約29分3秒後に、みちびき6号機を近地点高度約370㎞、遠地点高度約35,586㎞、軌道傾斜角22°の静止トランスファー軌道にて正常に分離したことが確認された。

今回の打ち上げ成功により、H3は2024年2月に実施された2号機以降、1年間で連続4回の打ち上げに成功。

H3のプロジェクトマネージャである有田 誠 氏は、打ち上げ後の会見にて「非常にスムーズな形でオペレーションができた。22形態については完成度が高まってきたと感じている。」と述べた。

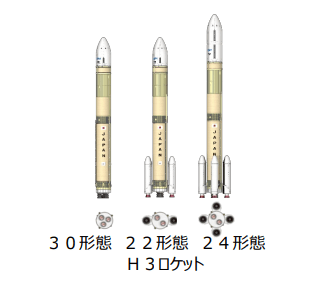

また、H3の機体形態は、幅広い打ち上げ能力要求にシームレスに対応するため、固体ブースターの数、第一段エンジンの搭載基数、衛星を搭載するフェアリングの大きさによって分けられており、搭載するペイロードの大きさや重さに合った価格・能力のロケットを提供可能となっている。

5号機は、2号機試験機で打ち上げに成功した「H3-22S」形態(第一段エンジン「2」基、固体ブースター「2」基、「ショート」フェアリングを搭載した形態)が使用された。同形態は、これまで打ち上げたH3の全てで使用されている。

しかし、来年度には、低価格で軽量な30形態の試験機や、H3ロケットの中で最も重量のある24形態の初打ち上げが予定されている。

特に、30形態は固体燃料のブースターが搭載されない形態であり、第一段の液体エンジン「LE-9」のみで上昇。

LE-9は液体水素と液体酸素で推進力を生成しており、排気は水蒸気であるため、ほとんど火が見えない状態で打ち上がることになる。

みちびき6号機について

運用開始までの道程

「みちびき6号機」は、H3ロケット5号機によって計画通りに静止トランスファー軌道に投入された。

現在良好にデータが取得されており、今後およそ2週間かけて運用予定の静止軌道に到着。

数か月程度かけて試験等が行われ、速やかに運用開始される予定だ。

準天頂衛星システム「みちびき」とは

準天頂衛星システム「みちびき」とは、準天頂軌道衛星や静止軌道衛星から構成される日本の衛星測位システムだ。

衛星測位システムとは、衛星からの電波を利用して位置情報を算出する仕組みを指し、米国のGPSが代表的な存在。みちびきは、言わば「日本版GPS」である。

GPS衛星は地球全体をカバーし、どこでも測位サービスを提供できるように運用されている一方、みちびきは日本を中心としたアジア・オセアニア地域において、GPSなど地球全体を対象とした測位システムの精度を補強する役割を果たす。

地上で位置情報(緯度・経度・高度・時刻)を取得するためには、4機以上の測位衛星と信号のやり取りが必要であり、衛星が増えることで測位精度が向上。

そのため、みちびきの準天頂軌道衛星は日本付近の上空に長く留まれるよう、北半球では地球から遠く離れた場所を遅い速度で通過し、南半球では地球の近くを早い速度で通過するように軌道を描く。

この準天頂軌道では北半球に約13時間、南半球に約11時間と日本付近に長く留まることができるとともに、従来運用されてきた4機のうち少なくとも1機が日本の天頂付近に位置するため、アジア・オセアニア地域における位置情報の安定性が確保されるのだ。

みちびき6号機の役割

みちびきは2018年11月に4機体制でサービスを開始したが、現在は7機体制の構築に向けて開発・整備が進められている。

みちびき6号機は、そのために追加される3つの衛星のうち、最初に打ち上げられた衛星である。

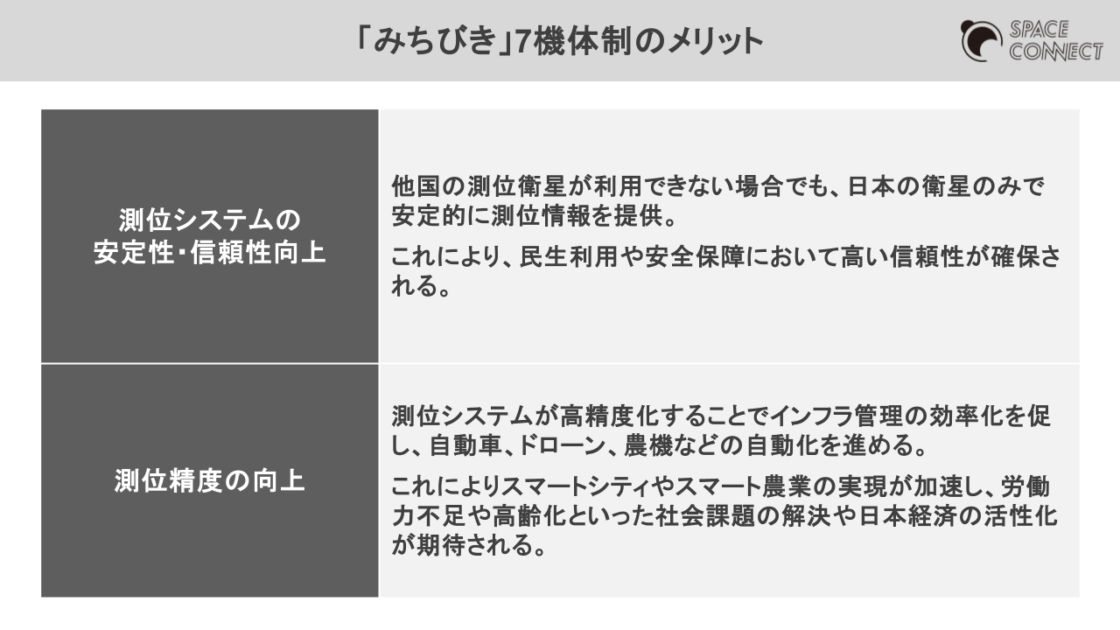

7機体制で運用する主なメリットは以下の2つ。

7機になることで、日本では常に4機のみちびき衛星が見える状態となり、海外の衛星に頼ることなく、高精度な位置情報の取得が可能となる。

特に、6号機を含む追加の3機には、新たな高精度測位技術「ASNAV(Advanced Satellite Navigation System)」が搭載されており、以下の2つの要素によって測位精度が向上する。

- 衛星間測距システム:衛星同士の距離を測定することによって、衛星間の位置誤差を減らし、精度を向上させる。

- 衛星/地上間測距システム:衛星と地上の間で双方向で距離を測ることにより、これまで衛星・地上双方の時刻情報により信号の到達時間から計算して求めた際の距離誤差を打ち消し、測位精度をさらに高める。

衛星測位システムでは、地上の位置情報を「距離・速さ・時間」の関係から算出する。そのため、衛星が持つ時刻情報や軌道上の位置について、地上とのズレがあると測位誤差が生じる。

ASNAVではこの誤差を抑え、より高い測位精度を実現。全てのみちびきの機体にこの機能が搭載されると、スマートフォンやカーナビを使ったユーザーの測位誤差範囲は現状の5~10mから1mまで小さくなる見込みだ。

また内閣府は、どの衛星が故障しても測位機能を維持できるよう、将来的には11機体制の実現を目指している。

さいごに

いかがでしたか。

H3ロケット5号機による「みちびき6号機」の打ち上げ成功は、日本の測位技術のさらなる発展に向けた大きな一歩となった。

7機体制の実現により、日本独自の高精度な測位システムが確立され、スマートシティや自動運転、インフラ管理など多岐にわたる分野での活用が期待される。

今後のH3ロケットの発展とともに、「みちびき」のさらなる進化にも注目していきたい。