2025年8月4日、株式会社田中貴金属グループは「Au(金)のナノ構造形成技術を応用した宇宙空間分子結晶化実験ユニット」の開発と、国際宇宙ステーションでの実験成功を発表した。

本実験は、タンパク質結晶化の成功率を向上させる新たな技術の有効性を示すものであり、宇宙実験の応用範囲を広げる可能性を秘めている。本記事では、宇宙実験の背景と技術の詳細、そして成果について紹介する。

宇宙で結晶を育てる理由と課題

タンパク質は、生体内で酵素や受容体などとして機能する重要な分子であり、その構造を明らかにすることは創薬や生命科学の発展に不可欠である。現在、タンパク質の立体構造解析にはX線結晶構造解析法が広く用いられており、その精度は使用する結晶の品質に大きく左右される。

しかし、地上で得られるタンパク質結晶は、重力による対流や不純物の混入などの影響で品質が不安定になりやすい。

そこで注目されているのが、宇宙空間における結晶化実験である。微小重力環境では、対流が発生せず、タンパク質分子が静穏な環境でゆっくりと成長するため、分子配列の整った高品質な結晶が得られる傾向にある。

実際、宇宙で生成された結晶の中には、地上では得られなかった精度で構造解析が可能になった例もあり、創薬研究の加速に大きく貢献している。

一方で、タンパク質結晶化実験は結晶の発生確率が非常に低いため、宇宙実験においては高コストで実験回数が限られることが重要な課題となっていた。

課題を突破するナノテク ― 結晶化実験ユニットの仕組み

この課題に対し、田中貴金属グループが開発したのが、「Au(金)のナノ構造形成技術」を応用した宇宙空間分子結晶化実験ユニットだ。

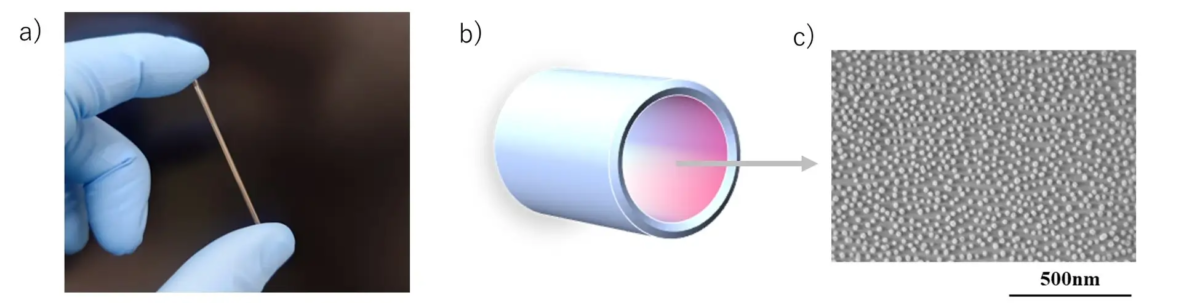

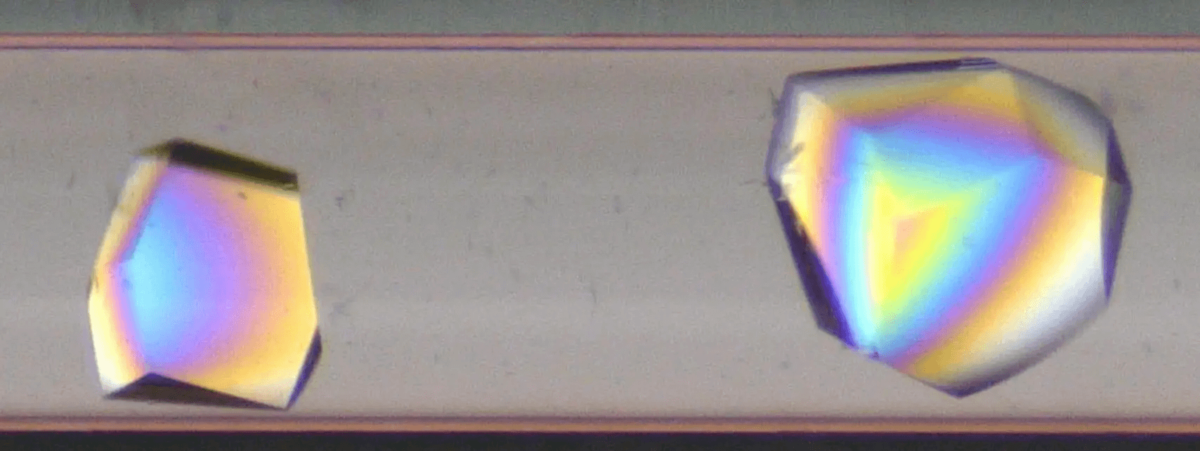

このユニットは、内径0.5mm、長さ5cmのガラス製の筒状デバイスである。内壁に平均直径20nmのAuナノ粒子が整列配置されており、特定の波長の光を吸収する「プラズモン共鳴」が発生しやすい粒子間隔(平均約40nm)にナノレベルで制御されている。

この構造により、Auナノ粒子は特定の可視光波長においてプラズモン共鳴を引き起こす。これにより局所的に光エネルギーが高まるとともにタンパク質分子がその場に“トラップ”されやすくなり、分子の濃度が高まることで結晶の核が生成されやすくなると考えられる。

タンパク質結晶は、溶液中で初期構造となる「核」が形成された後、その核に分子が付着して成長する。核の生成をいかに効率的に引き起こすかが結晶化成功の1つの鍵となるため、本技術は極めて有望といえる。

Auのナノ構造形成技術と微小重力環境を組み合わせることで、これまで結晶化が困難であったタンパク質においても、高い成功確率が期待されている。

宇宙実験と成果

本実験は、有人宇宙システム株式会社(以下、JAMSS)が提供する宇宙実験サービス「Kirara」を通じて実施された。

Kiraraは、ISSの欧州実験モジュールに設置された電力と通信を供給できる設備「ICE Cubes Facility」を利用し、JAMSSが開発した小型恒温槽[*1]と組み合わせて高品質なタンパク質結晶を育成するサービスである。

新型コロナウイルス創薬研究や、世界初となる宇宙空間でのセルロース酵素合成などに利用され、実績も豊富だ。

本実験では、Kiraraの温度制御装置に実験ユニットを格納し、宇宙空間へと打ち上げられた。

[*1]恒温槽:温度を長期間一定に保つことができる装置

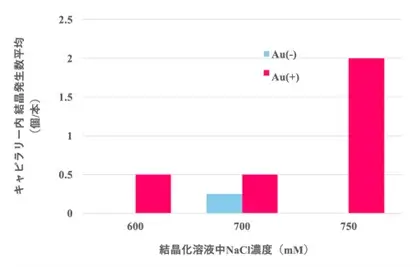

以下のグラフは、ISSで実施されたタンパク質結晶化実験の最終結果である。

横軸にNaCl濃度(mM)、縦軸にデバイス1本あたりの結晶発生数(個/本)を示しており、Auナノ構造を持たないデバイス(青色)と比較して、Auナノ構造を持つデバイス(赤色)で顕著に高い結晶数が記録された。

この結果は、Auナノ構造がタンパク質結晶化の核形成を促進することを強く示唆している。

さいごに

今回の実験では、Auナノ構造を持つユニットの方が明らかに多くの結晶が得られた。一方で、温度条件などの変数が限られていたため、統計的な有意差を確定するには至っていない。

今後は、さらなる温度条件や試薬条件の検証を重ね、再現性と有効性を検証する必要があるだろう。

しかしながら、本技術が宇宙環境におけるタンパク質結晶化の効率向上に寄与することが示された意義は大きい。

宇宙空間を利用した創薬研究の技術的ハードルを下げ、より多くの研究者に宇宙実験を開放する可能性を秘めた本取り組み。ナノテクノロジーと宇宙科学の融合が、次世代医療の礎を築く鍵となるかもしれない。

参考

宇宙空間での「タンパク質結晶化実験」に成功(株式会社株式会社田中貴金属グループ, 2025-08-05)

表面プラズモン共鳴による濃縮効果を用いた難結晶化物質の結晶化と分離精製技術の創成(KAKENHI, 2025-08-05)