国立天文台が提案する「国立天文台スペースイノベーションセンター構想」は、JAXAが実施する宇宙戦略基金・第一期技術開発テーマ「SX研究開発拠点」に採択され、2025年9月1日、国立天文台スペースイノベーションセンターが正式に発足した。

本記事では、本センター構想の研究代表者である平林誠之・先端技術センター長へのインタビューをもとに、構想の狙いと今後の展望をご紹介する。

目次

背景:天文学技術の社会還元へ

国立天文台は、宇宙から届く極めて微弱で多様な波長の電磁波を高精度かつ高感度で観測する技術を、長年にわたり培ってきた。天文学研究そのものは今後も非営利的かつ長期的視点に立つ基礎科学として推進されるが、その過程で生み出される技術開発には社会に応用可能な部分が数多く含まれている。一方で、天文技術が天文学の枠を超えて社会に大きく貢献し得ることは、いまだ広く認識されていないのが現状だ。

こうした背景を踏まえ、国立天文台は2020年度に産業連携室を設置し、「見えない星を観る技術を社会へ」をスローガンに研究開発で培った技術の社会実装に向けた取り組みを開始した。

このような理想とは裏腹に、限られた人員・設備・予算のもとでは、外部から寄せられる多様なニーズや要望を十分に集めることができず、活動全体として十分な広がりを欠いていた。

今回、新たに「スペースイノベーションセンター」を整備することで、天文観測装置開発で得られた技術を社会に積極的に還元する体制を強化する。特に、スタートアップをはじめとする民間企業による宇宙機器開発を支援し、天文観測技術と親和性の高い宇宙開発分野での応用を加速させる狙いがあるという。

国立天文台スペースイノベーションセンター構想について

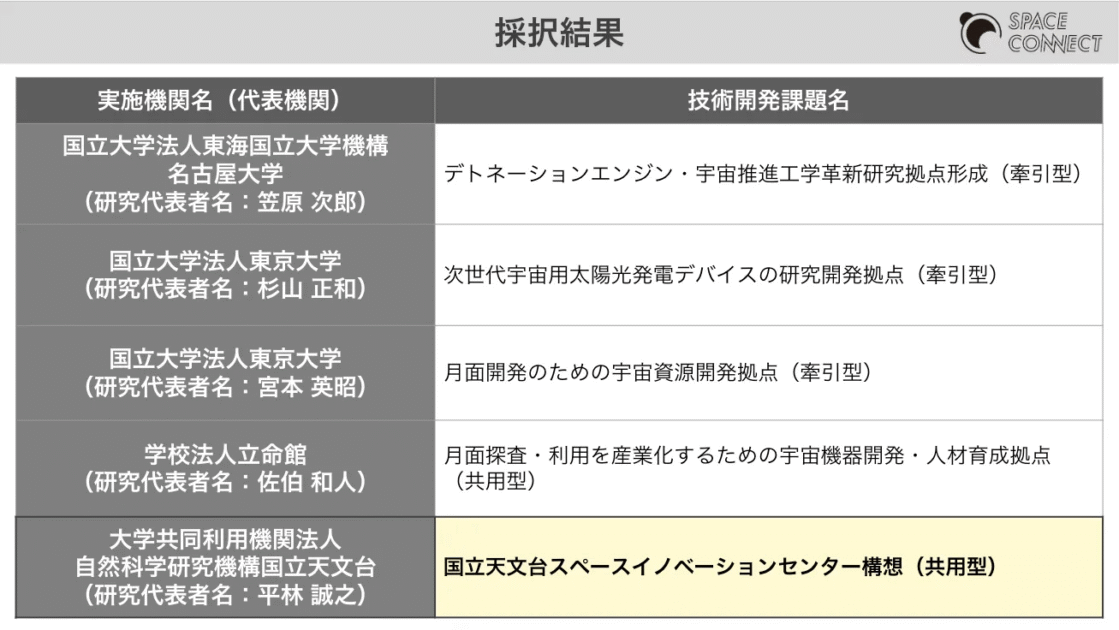

SX研究開発拠点 採択結果 ©️Space Connect

本構想は、JAXAが公募・運営する宇宙戦略基金事業の技術開発テーマ「SX研究開発拠点」において、2025年1月31日に採択されたプロジェクトである。国立天文台が地上・宇宙望遠鏡開発で培った技術力と人材を生かし、スタートアップ企業などによる宇宙技術開発を支援する拠点を構築することを目的としている。

技術開発テーマ:SX研究開発拠点

日本の宇宙産業はこれまで、JAXAとその関連企業を中心とした限られたプレイヤーによって支えられてきた。一方で、国際的な宇宙開発競争の激化に伴い、従来の体制では十分に対応しきれない状況が顕在化している。そこで、JAXAを超える水準の技術力と競争力を備えた産業クラスターを形成し、持続的なイノベーションを創出することが求められている。

本テーマでは、JAXAに匹敵し得る水準の研究開発成果を生み出し、その成果を社会実装につなげる研究拠点の形成が目指されている。

その実現には、宇宙分野の先端技術に加え、他分野で培われた知見の導入も前提とされており、大学研究者を中核に、研究グループや民間事業者が連携する体制の構築が不可欠とされている。

概要

技術開発テーマ「SX研究開発拠点」の一つとして採択されたのが「国立天文台スペースイノベーションセンター構想」である。

この構想は、国立天文台が培ってきた技術力と人材を活用し、民間企業などの宇宙技術開発を支援する拠点を整備する取り組みである。

天文学の分野では先端技術の研究開発が進んでいる一方、その成果を社会へ還元する仕組みは十分に整っていない。本構想は、天文学で培われた先端技術によって民間の宇宙開発を加速し、とりわけスタートアップ企業が直面する技術的ハードルを下げることを目的とする。

具体的には、新規に宇宙技術開発へ挑む企業に対し、システム検討・設計、試作、試験・評価といった各工程において、国立天文台先端技術センター(※1)の人材・設備・技術を基盤とした助言や共同研究を提供し、技術獲得の効率化と迅速化を支援する。

また、国立天文台が保有する最先端の製造・測定装置を生かし、強力な技術支援体制を整えることなどが挙げられる。

[※1]国立天文台において、望遠鏡や観測機器の設計、制作、試験・評価を一貫して行うものづくりの拠点であり、可視光から電波まで多様な観測装置の基礎技術および応用技術の研究開発を担っている。

天文技術の応用例

国立天文台が培ってきた「幅広い波長域の微弱信号を高精度・高感度で観測する技術」や、それを支える光学設計・試験・評価技術は、衛星光通信や地球観測衛星など、幅広い分野に応用可能である。

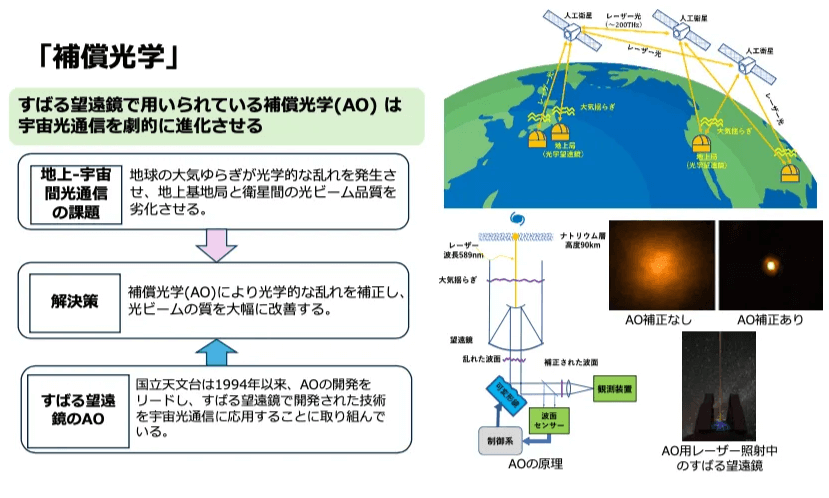

1|補償光学

補償光学は、大気による光の揺らぎを瞬時に補正し、星像の乱れを最小化する技術である。すばる望遠鏡をはじめとする大型地上望遠鏡で発展し、天体観測の高精細化に不可欠な要素となってきた。

この技術は、地上と宇宙を結ぶ光通信にも応用可能である。大気の屈折ゆらぎによる光ビームの劣化を補正することで、通信効率と安定性を飛躍的に向上させられる。国立天文台は1994年以来、補償光学の開発を主導しており、すばる望遠鏡で培った高度な技術を宇宙光通信へ展開する研究を進めている。

2|赤外線検出器

国立天文台は国内メーカーと共同で赤外線検出器を開発し、現在市場を独占する米国Teledyne社に匹敵する性能を達成している。現在は、赤外線位置天文衛星JASMINEへの搭載を視野に、1952×1952画素の高精細化を進めるとともに、耐放射線試験や機械環境試験を実施中である。

赤外線検出器は、宇宙利用におけるセンサシステムの基盤技術である。可視光では捉えにくい温度分布や熱異常を検知できるため、リモートセンシング、軌道上サービス、宇宙機の状態監視など、幅広い応用が期待されている。

企業等への支援体制と今後の展望

国立天文台スペースイノベーションセンターでは、スタートアップをはじめとする企業や研究機関が新たに宇宙機器開発に挑む際に直面する課題を克服できるよう、人的資源と設備の両面から支援体制を整備している。開発の効率化と迅速化を図り、先端的な天文観測技術の社会実装を推進することが狙いだ。

例えば、スタートアップ企業に対する具体的な支援内容としては、

- 初期設計段階でのアイデアの具体化・概念検討

- 宇宙環境・性能要件を満たすためのシステム検討

- 要素機器の試作・試験・評価における試行錯誤

等に対する支援を挙げており、上記を実現するために国立天文台の人員設備に加えて、次のような体制強化を実施している。

- 高温・低温、真空、放射線など宇宙の過酷環境での耐性検証(熱制御・設計を含む)

- 容積・重量・電源などの制約下で高性能・高機能を実現するミッション機器のシステム設計

- 小型化・軽量化に必要な精密加工技術や超高精度三次元測定設備の導入

こうした体制強化により、国立天文台は企業や研究機関が試行錯誤を伴う開発を短期間で効率的に進められる支援環境を整えている。天文観測技術を基盤とした宇宙機器開発が加速し、日本の宇宙産業全体の競争力向上と新市場の創出に寄与することが期待される。

さいごに

国立天文台スペースイノベーションセンター構想の研究代表者である平林氏は、今回のセンター発足について「国立天文台でこれまでに蓄積してきた技術や知見を生かし、日本の宇宙産業のさらなる発展に貢献できるよう、尽力してまいります。私自身、かつて民間企業でエンジニアとして衛星搭載機器の開発に携わっていた経験があり、技術開発に伴う苦労や課題の重みを身をもって感じてきました。ささいなことでも構いませんので、お気軽にご相談いただければ幸いです。」と述べている。

天文観測技術と極めて親和性が高い宇宙開発分野への技術の還元により、日本の国際競争力の強化、新たな宇宙市場の拡大、世界的な社会課題の解決等への貢献が期待される。