2025年8月12日、AI・ディープラーニング技術のコンサルティングと開発を手がける株式会社Ridge-i(以下、リッジアイ)は、日本マイクロソフトと連携し、生成AIと地球観測データを統合した次世代プラットフォームの開発を開始したと発表した。

本記事では、リッジアイの概要と今回の取り組みの内容を整理するとともに、その強みと課題を踏まえ、事業成功の可能性を考察する。

目次

リッジアイについて

リッジアイは2016年に設立された、AI・ディープラーニング技術を強みとする東証グロース市場上場企業である。

経営課題や社会課題の解決を目的に、画像解析・異常検知・最適化など幅広い領域に対応する「マルチモーダルAI」を実装し、戦略策定から開発・運用保守までを一貫して支援する点に強みを持つ。

宇宙分野においては、衛星データ解析に関する独自技術と実績を積み重ねてきた。

例えば、衛星画像から環境変化やSDGs関連課題を検知する「GRASP EARTH」は、宇宙開発利用大賞を3年連続で受賞するなど高く評価されている。また、2025年3月には宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)と連携し、地球デジタルツイン研究に向けた実証を発表。自然言語による衛星データ取得や対話型解析といった新たな利用方法も提案している。

プロジェクトの詳細:地球デジタルツイン×生成AI

リッジアイは今回、JAXAとの共同実証で得た成果を基盤に、日本マイクロソフトと連携した次世代プラットフォームの開発に着手した。地球環境を仮想空間に再現する「地球デジタルツイン」の実用化を加速させ、衛星データ活用の裾野を拡大するとともに、グローバル展開を視野に入れている。

JAXAとの実証成果

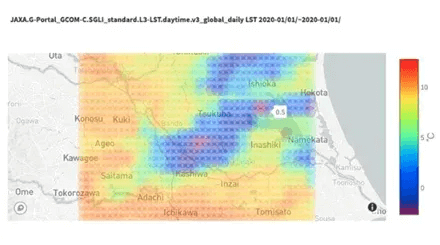

2025年3月、JAXAと共同で「地球デジタルツイン研究」に向けたAI実証を発表した。このプロジェクトでは、生成AIを活用して自然言語で衛星データを取得・解析できるプロトタイプを開発。

例えば「2020年1月の関東の地表面温度の最大値を教えて」という問いに対し、即座にGCOM-C衛星の解析結果をテキストと図で返答する仕組みを実現した(図1)。

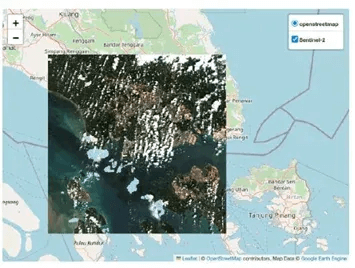

他にも「2020年1月のシンガポール海域付近の様子は?」といった質問に対して、自動で該当地域の衛星画像を取得・表示する(図2)など、専門知識の有無に関わらず、衛星データを活用できる環境を提示した。

この成果により、生成AIをインターフェースとすることで、誰でも衛星データを扱える「AI on TOP」の技術基盤の有効性が実証されたことが、今回のプラットフォーム開発の基盤となっている。

日本マイクロソフトとの連携

今回のマイクロソフトとの連携は、JAXAとの実証で得た基盤を発展させたものとなっている。

開発にあたっては、膨大な地球観測データを効率的に処理できる「Microsoft Planetary Computer Pro(以下、Planetary Computer Pro)」と、グローバル規模での安定運用を可能にするクラウド基盤「Microsoft Azure(以下、Azure)」を採用。世界中のユーザーが衛星データを気軽に活用できる環境づくりを目指している。

新プラットフォームの特徴は以下のとおりである。

- 大規模データ処理能力:Planetary Computer Proを通じて、ペタバイト級の観測データに効率的にアクセス可能。

- 利便性の高い可視化:Microsoft Power BIなどとの連携により、解析結果を直感的に理解できる形式で表示。

- 高水準のセキュリティ:国際的な利用を見据え、機密性の高いデータも安全に扱える環境を確保。

研究段階で得た成果を商用レベルへ拡張し、国際市場に展開可能なプラットフォームの構築を狙っている。

事業成功を左右する要素

リッジアイの強み

リッジアイの強みは、自社開発AIによって衛星データを専門知識がなくても直感的に扱える環境を提示した点にある。従来は研究者や技術者に限られていた高度なデータ解析を、自然言語でのやり取りを通じて可能にしたことで、ユーザー層の拡大への道筋を示した。

また、同社はすでに国内自治体や産業界との協業実績を有しており、防災・農業・エネルギーといった社会課題に直結する分野での応用が期待される。特に災害リスクの高い日本では、防災分野で成果を示すことが事業拡大の突破口となり得るだろう。

東証グロース市場への上場企業であることは、資本市場からの信頼や資金調達といったところでも優位性を持っており、中長期的な成長の基盤を支えている。

事業化への課題

一方で、事業化にはいくつかの課題が残されている。

第一に、衛星データを現場業務に落とし込む際の導入コストやシステム統合のハードルである。データの価値を示すだけでは十分ではなく、ユーザーにとって「すぐ使える」となる形に整えることが不可欠だ。

第二に、国際市場での競争の激しさが挙げられる。

Google Earth Engineといった欧米プラットフォームは、すでに巨大ユーザー基盤を有しており、リッジアイは後発参入となる。Azureの活用により展開余地はあるものの、「日本発ならではの強み」を明確に示せるかどうかが問われる。

第三に、ユーザー獲得と収益化の両立である。地球観測データの利用ニーズは多岐にわたるが、各業界の課題に即したソリューションを提供しなければ普及は進まない。単発の実証や研究利用にとどまれば収益は安定せず、生成AIの利便性を訴求するだけでは不十分である。サブスクリプションや共同利用といった仕組みを含め、持続可能なビジネスモデルの確立が求められる。

さいごに

AIと衛星データを掛け合わせることで、従来は専門家に限られていた高度な解析を多様な産業に開放しようとする取り組みは、衛星データビジネスの民主化を図る上で非常に重要である。

競合の存在や収益モデルの確立といった課題は依然として大きいものの、国内での応用実績や上場企業としての信頼を基盤に、社会実装を一歩ずつ積み重ねられるかが、今回のプラットフォームビジネスの決定的要素となるだろう。

参考

リッジアイ、日本マイクロソフトと連携し、生成AIと地球観測データを統合した次世代プラットフォームの構築を開始(株式会社Ridge-i, 2025-08-12)