2022年12月12日、日本の宇宙ベンチャー企業「DigitalBlast」が、日本初の民間宇宙ステーションの建設を計画していることが明らかになった。

宇宙ステーションの建設並びに運用には高額な費用がかかることが予想される中、同社は、どのような事業・サービスを展開し、ビジネスを行っていくのだろうか。

本記事では、DigitalBlastの構想する民間宇宙ステーションについて紹介。さらに、各国の宇宙ステーションを巡る動向にも迫る。

目次

そもそも宇宙ステーションとは?

宇宙ステーションとは、宇宙空間という特殊な環境で実験や研究を行うことができる施設。

これまで、医学、天文科学、物理学など様々な分野の研究が行われ、科学の発展に貢献してきた。

また、近年盛り上がりを見せている有人宇宙探査・月面探査のための技術実証の場としても不可欠な存在である。

しかし、現在アメリカ、日本、カナダ、欧州各国、ロシアの計15か国が協力して運用している国際宇宙ステーション(ISS)は老朽化により2030年に運用が終了する予定となっている。

これに伴って、現在、世界的に宇宙ステーションの民営化の流れが進んでいるというわけだ。

日本の民間企業DigitalBlastも、負けじと「ポストISS」を見据えて宇宙ステーションの建設を計画。2030年以降の完成を目指している。

DigitalBlastの民間宇宙ステーション

民間宇宙ステーションの構想

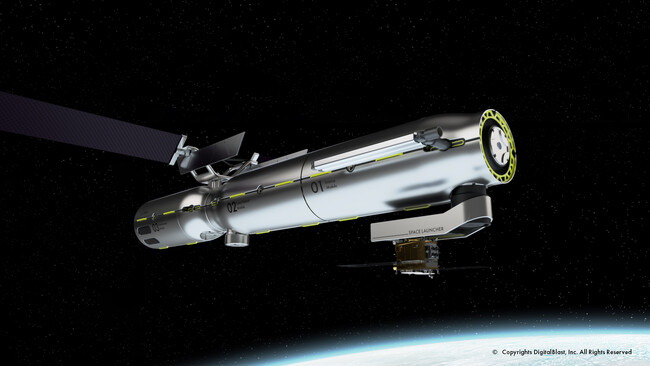

DigitalBlastの構想する商用宇宙ステーションについて、建設にかかる費用は総額3000億~5000億円と見積もられている。

構造は、ISSの日本実験棟「きぼう」(長さ約11m、直径4m)の7割程度の大きさの円筒形のモジュールを3つ組み合わせる予定で、ISSと同じ地球低軌道(高度400~500㎞)を周回する。

運用費用も、年間6000億円と試算。莫大にかかる費用を同社は、新ステーションの活用事業から捻出する予定である。

今回の宇宙ステーションの3つのモジュールの構成は、以下の通り。

- コアモジュール

- サイエンスモジュール

- エンタメモジュール

コアモジュールは、通信やドッキング機構、クルー移住施設等の機能。

サイエンスモジュールは、宇宙実験の環境や資源採取にかかる機能を提供。

「きぼう」と同様、宇宙実験装置が設置され、企業・研究機関が実験の場として有償利用が可能となる。

また、小惑星探査機などの発着点としての活用や、探査機が持ち帰った試料や燃料等の貯蔵や実験場所としての利用も想定されている。

エンタメモジュールでは、宇宙ステーションに滞在するクルー向けのエンターテイメントとして、多目的空間を提供。

多目的空間は、スポーツやホテル、撮影スタジオ等として利用できることが想定されている。

さらに、VRやメタバースを活用し、地上の一般消費者が宇宙空間を楽しむことができるサービスも提供されるという。

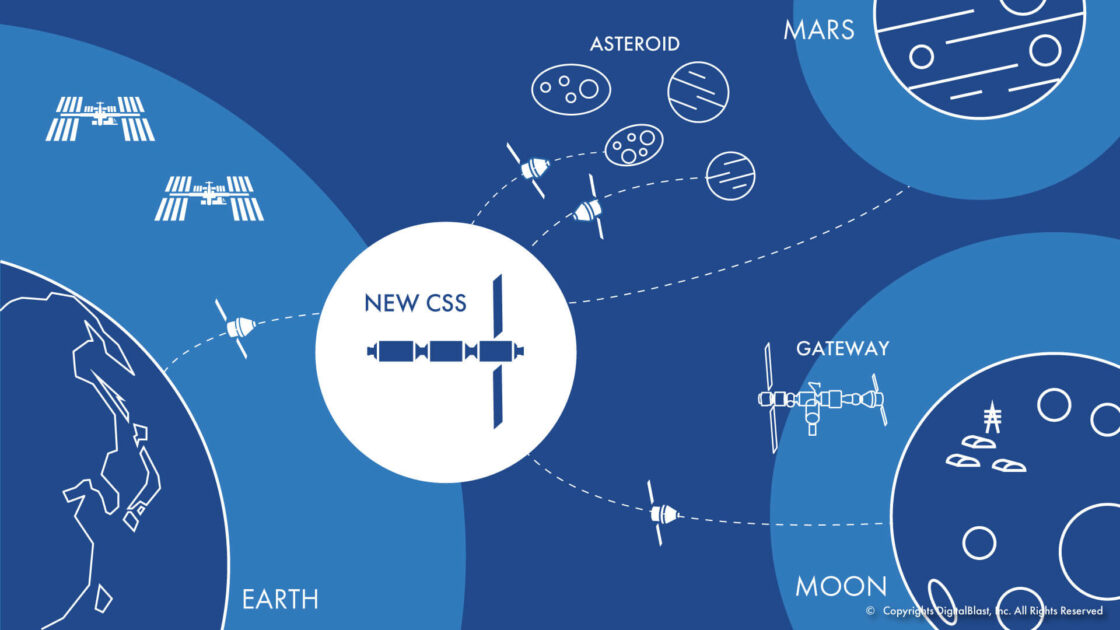

同社は、低軌道での宇宙活動や月・火星など地球近傍の惑星探査の拠点として民間宇宙ステーションを機能させる予定だ。

宇宙ステーションを巡る各国の状況

日本ではDigitalBlastが民間で初めて、宇宙ステーションの構想を発表した。

では、ISSの運用終了に際し、世界の宇宙ステーションはどのような動きを見せているのか。

もう少し深掘って記載する。

アメリカ

現在アメリカでは、NASAが資金援助を行うBlue Origin社、Nan oracks社、Northrop Grumman社の3社と、2020年代半ばに世界初の商用宇宙ステーションの打ち上げを目指すAxiom Space社が中心となり、民間宇宙ステーションの開発が進められている。

今回は、その中でも代表的な会社を2社紹介する。

Axiom Space

Axiom Spaceは商用宇宙ステーションの構築や宇宙旅行サービスの提供を目指し、2016年に設立されたテキサス州ヒューストンを拠点とする企業だ。

実は同社は、モジュールをISSに接続する特権をもつ唯一の企業。ISSの寿命が終わる2031年までに、ISSを活用しながら後継ステーションを構築していく予定だ。

2025年に、商業宇宙ステーション「Axiom Station」を打ち上げ、ISSに接続する予定となっている。

Axiom Stationモジュールは宿泊施設や展望室などを備えており、長期滞在が可能となる見込みだ。

Blue Origin

Amazonでお馴染みのジェフ・ベゾス氏が設立したアメリカの宇宙企業Blue Originも、商業宇宙ステーションの開発を目指す企業の1つだ。

また同社は、NASAの、独自の宇宙ステーションを建設する企業に資金援助を行うプログラムに選定された3つの企業(ノースロップ・グラマン、ナノラックスと並ぶ)の1つでもある。

Blue Originが開発を進める宇宙ステーション「Orbital Reef」は、ISSよりも少し高い高度500㎞で地球を周回し、最大10人を収容可能。

微小重力下での映画制作、宇宙ホテルの開設、最先端の研究の実施、宇宙旅行など、多様な目的に合わせて利用可能な多目的宇宙ステーションを目指している。

Orbital Reefは、日本の三菱重工が共同開発を行う契約を結んだことでも話題となった。

ロシア

続いて、宇宙先進国として、アメリカと並んで真っ先に名前が挙がるのはロシアであろう。

当然のことながらロシアでも、独自の新宇宙ステーションの開発が進められている模様。

同国はISS計画の参加国であったが、2022年7月、ロスコスモスのボリゾフ社長がプーチン大統領に、「2024年にISS計画から離脱することを決定した」と報告。

NASAは正式な離脱通知を受けていないとしているものの、ロシアは単独で宇宙開発を進める可能性が十分にあると報告。

詳しい詳細は不明だが、これからも目が離せないのは、間違いないだろう。

中国

今や宇宙産業の文脈において、避けては通れないのが、中国。

ISS計画に参加していない中国は、以前から独自の宇宙ステーションCSS(China Space Station)を開発。

2022年11月3日に完成したことで、注目を集めている。中国の宇宙計画は、中国国家航天局によって進められている。

わずか10年の年月で大型打ち上げロケットの開発や宇宙船のドッキングシステムなど、経済成長に付随して、中国はいまや宇宙強国と言えるほど技術力を高めてきている。

有人宇宙飛行に関しても、2003年の有人宇宙船「神舟5号」の打ち上げに成功。これにより、中国は世界で3番目に単独で有人宇宙飛行を成し遂げた国となった。

また2008年には「神舟7号」によって宇宙遊泳を成功させるなど、中国の宇宙産業の発展は止まらない。

それに次いで、中国は独自の宇宙ステーションの保有を目指すようになったというわけだ。

2回の試験機打ち上げの後、完成型となる現在の中国宇宙ステーションの建設を開始。

2021年4月30日から1年半の間に、コアモジュール「天和」と2つの実験モジュール「問天」「夢天」の3つのモジュールを打ち上げ、基本構造を完成させた。

2024年にはハッブル宇宙望遠鏡の300倍の視野を持つと言われている宇宙望遠鏡「巡天」の打ち上げが予定されている。

中国は間違いなく、宇宙業界の中でさらに存在感を強めていくことだろう。

日本

最後にDigitalBlast以外にも、宇宙ステーションに代わる人工衛星を開発する日本の面白い企業も紹介しよう。

Elevation Space

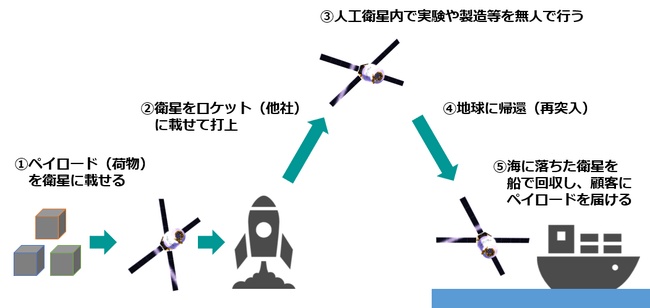

Eleavtion Spaceは東北大学発の宇宙スタートアップ。

同社が開発を進める「ELS-R」は、無人の人工衛星を軸にした小型宇宙利用・回収プラットフォームである。

微小重力環境で宇宙実験や製造等を行い、その成果物を地上で回収することが可能。これまでISSで行われてきた実験や研究を行う場として期待が高い。

宇宙ステーションと比較し、高頻度で打ち上げられることが同社の強みだ。

本格サービス化は2026年となる見通しである。

また、同社は「ELS-R」で培った大気圏再突入などの技術を基に、軌道上の宇宙ホテルや月面基地などの宇宙建築事業、人や物資などを輸送する宇宙輸送事業を展開していくとしている。

さいごに

今回、日本で初めて民間宇宙ステーションの建設計画が発表されたが、ISSの運用終了を機に、各国でISSの代わりとなる宇宙ステーションや人工衛星の開発技術が急速に発展するだろう。

企業も含め各国が宇宙ステーションを保有するかどうか、またどのように活用していくかということは、その国の競争力に大きく影響していく。

初期投資・運用費用ともに高額となる宇宙ステーションビジネス。DigitalBlastでは、基本的な宇宙実験・研究環境の提供に加え、小惑星探査機の発着点や、エンターテインメント分野でのサービスの確立を狙う。

参考: