2025年7月28日、防衛省は宇宙領域における防衛能力強化の方向性を示す「宇宙領域防衛指針」を公表した。本記事では、指針の概要に加え、宇宙産業にもたらされる影響、防衛省と連携を進める国内企業の事例を紹介する。

目次

「宇宙領域防衛指針」の背景と目的

宇宙は通信・測位・観測といった社会基盤を支える不可欠な領域であり、災害時にも重要な役割を果たしている。近年は安全保障、科学技術、商業利用をめぐる国際競争が激化しており、その戦略的重要性は一層高まっている。

また、宇宙は戦争においても決定的な領域となりつつある。各国は早期警戒、通信、測位、偵察機能を担う衛星の整備を加速させ、中国は衛星コンステレーションを通じて軍のC4ISR能力を急速に強化している。ロシアによるウクライナ侵略では、商用衛星画像や通信衛星網が戦況に大きな影響を与えたことが注目された。

一部の国家は自国の軍事優位を確保するため、他国衛星の妨害・無力化技術の開発を活発化。宇宙の戦闘領域化が進行し、脅威とリスクは拡大している。

こうした状況を受け、防衛省・自衛隊は宇宙領域での防衛能力を強化し、あらゆる状況下で安定的に宇宙利用を確保することを目的に「宇宙領域防衛指針」を策定した。

本指針は、宇宙作戦を陸・海・空と並ぶ作戦領域に位置づけ、航空自衛隊を「航空宇宙自衛隊(仮称)」へ改編する必要性を明記し、防衛力強化の方向性、政府・民間の宇宙利用の確保、防衛力と経済力の好循環、人的基盤の強化、同盟国・同志国との連携といった重点方針を掲げている。

「宇宙領域防衛指針」が産業に与える効果

今回の「宇宙領域防衛指針」では、防衛省が他省庁や民間企業、研究機関との連携を強化する方針を明確にした。これにより、防衛分野と民間分野の相互作用が加速し、新たな市場機会の創出や技術革新の促進が期待される。

防衛需要がもたらす市場安定と技術発展

現代社会を支える主要技術の多くは、防衛需要を起点として誕生した。

インターネット、GPS、マイクロ波加熱技術(電子レンジ)などはいずれも軍事研究から生まれ、その後民間転用を経て社会インフラへと広がった。人工衛星をはじめとする宇宙開発も同様に軍事利用が原点である。

防衛案件は景気変動の影響を受けにくく、高リスク・高コストの研究開発を推進しやすい特性を持つ。極限環境での耐久性や長期間の無人運用を前提とした技術は、防衛需要が存在したからこそ進展してきた分野である。

米国では、宇宙輸送や観測衛星の開発を民間企業に委託することで、SpaceXやMaxarといった世界的な宇宙関連企業が台頭。産業基盤の拡大と技術革新を同時に実現した好例といえる。

こうした事例に示されるように、防衛需要は産業全体の技術水準を底上げし、市場の安定と成長を牽引する重要な要素である。

施策のポイントと発展が期待される技術

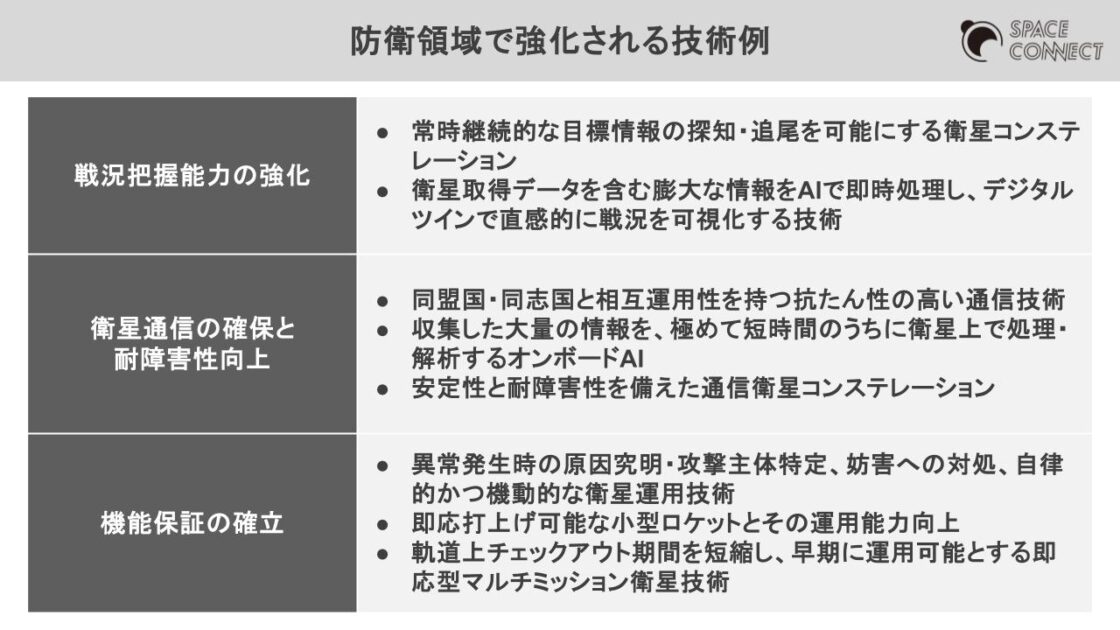

指針では、宇宙領域における防衛能力強化の方向性として以下の4点を掲げている。

- 戦況把握能力の強化:宇宙空間からの探知・追尾により事態の兆候を早期に把握し、迅速かつ的確な戦況認識を可能にする。

- 衛星通信の確保と耐障害性向上:通信能力とレジリエンスを強化し、各種作戦の基盤となる通信インフラを安定的に確保する。

- 機能保証の確立:脅威の早期探知や意図・能力の把握、衛星防護力の向上により、重要衛星の継続的な機能を守り抜く。

- 対抗能力の強化:拡大する宇宙脅威に対処し、相手の指揮統制・情報通信を妨害する能力を強化する。

これらを実現するための技術としては、以下のような例がある。

これらの技術群は、防衛力を単に高めるだけでなく、民間分野への波及効果をもたらす可能性を秘めているのが注目ポイントだ。例えば、常時継続的な観測能力やAIを活用した即時解析技術は、防災やインフラ監視、環境モニタリングに応用できる。

また、抗たん性の高い通信やオンボードAIは、災害時の通信確保や国際協力に資する基盤となり得る。即応打ち上げを可能にする小型ロケットや多目的衛星は、商業利用や新規サービス創出の起点となるだろう。

「宇宙領域防衛指針」で示された方向性は、安全保障と経済成長を両立させる技術基盤の整備を意味しており、日本の宇宙政策にとっても重要な位置付けとなっている。

国内企業における防衛省との連携事例

すでに複数の日本企業が防衛関連の宇宙案件に関与し、技術実証や運用支援を通じて防衛領域に貢献している。これらの取り組みは、「宇宙領域防衛指針」が掲げる民間との連携強化を体現する具体例であり、防衛能力の向上と産業基盤の拡大を同時に推進するモデルケースといえる。

QPS研究所

福岡を拠点に小型SAR衛星を開発・運用するQPS研究所は、全天候・昼夜を問わず高分解能で地表を観測できる技術を有しており、防衛省・防衛装備庁から「宇宙領域の活用に必要な共通キー技術の先行実証」を受注し、技術実証衛星の試作・打ち上げ・運用を担っている。

Synspective

東京に本社を置くSynspectiveは、SAR衛星コンステレーションの構築とデータ解析を手がける。防衛省の安全保障ニーズに対応する実証プロジェクトに関与しており、2025年には航空自衛隊の入札案件「宇宙システムにおけるセキュリティ標準ガイドラインの作成」をスカイゲートテクノロジズと共同受注。宇宙システムの安全運用に資する基準づくりを進めている。

アストロスケール

軌道上サービス分野で国際的に知られるアストロスケールは、防衛省から「機動対応宇宙システム実証機」の試作事業を受注。静止軌道での近傍運用(RPO)や光通信の実証を通じ、宇宙状況把握(SDA)能力の向上を目指す。将来的には、自国衛星の防護や機動的運用に直結する技術基盤の整備に寄与することが期待される。

Space Compass

NTTとスカパーJSATの合弁企業であるSpace Compassは、防衛分野における安全かつ大容量の通信確保に取り組む。衛星間光通信などの実証を進め、防衛省の通信インフラ強化プロジェクトに参画。国内外の部隊間で即時かつ安全に情報を共有できる体制の構築を後押ししている。

Space BD

宇宙利用の商業化を支援するSpace BDは、防衛省より「多軌道観測実証衛星の打ち上げ業務」を受注。スペースワンが開発する小型ロケットを用いて、低軌道から静止軌道まで観測可能な実証衛星を打ち上げる計画だ。これにより、日本のSDA能力強化に資する輸送基盤を提供するとのことだ。

さいごに

「宇宙領域防衛指針」は、防衛と産業振興を一体的に進める戦略であり、日本の宇宙産業にとって安定的な需要と成長機会をもたらす可能性が高い。民間企業にとっては、防衛案件への参入や既存技術の新たな応用を模索する契機となるだろう。

今後は、具体的な事業化の進展や国際連携の枠組み、防衛技術の民間転用がどのように進むかが焦点となるだろう。防衛と宇宙ビジネスが交差する新たな市場の形成は、日本の安全保障を支えると同時に、宇宙産業の国際競争力を高める鍵となるに違いない。

参考

宇宙領域防衛指針と防衛省次世代情報通信戦略の策定について(防衛省, 2025-08-15)

大型受注に関するお知らせ(QPS研究所, 2025-08-15)

Synspective、航空自衛隊入札案件「宇宙システムにおけるセキュリティ標準ガイドラインの作成」を受注(Synspective, 2025-08-15)

機動対応宇宙システムの実証の進捗状況について(防衛省・自衛隊, 2025-08-15)