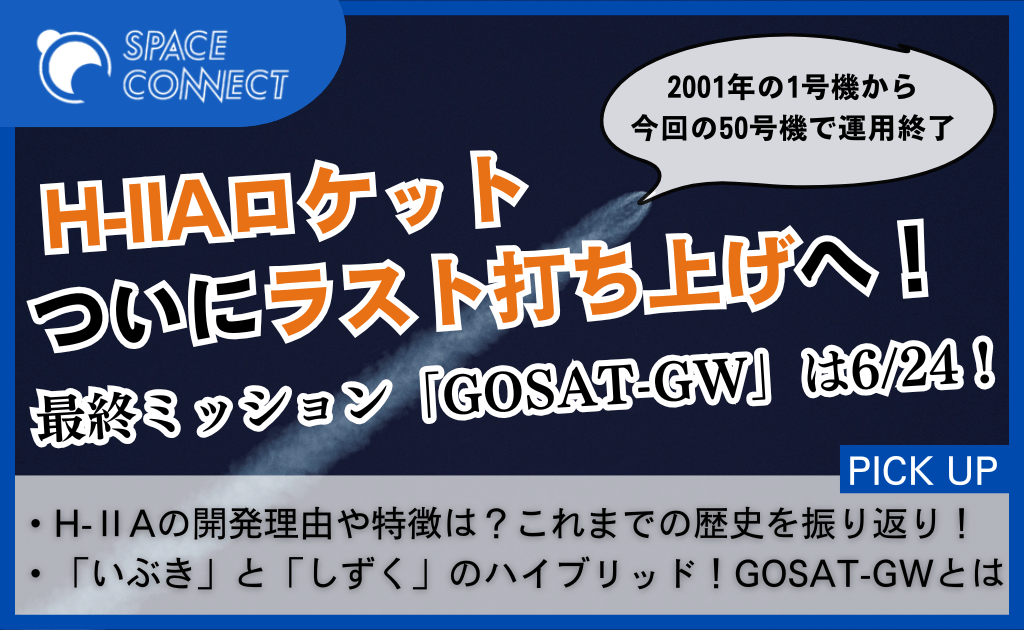

2025年4月25日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、温室効果ガス・水循環観測技術衛星「GOSAT-GW」をH-ⅡAロケット50号機(H2AF50)に搭載し、2025年6月24日午前1時33分~午前1時52分の間に打ち上げることを発表した。

今回の打ち上げは、H-ⅡAロケットにとって最後のミッションとなる。日本の宇宙輸送を長年支えてきた名機は、次世代のH3ロケットへとバトンを渡す。

本記事では、H-ⅡAロケットの歩みを振り返りながら、50号機が担うラストミッションについてご紹介する。

目次

H-ⅡAロケットとは

H-ⅡAロケットは、JAXA(当時は宇宙開発事業団=NASDA)主導で開発された、直径4メートル全高53メートルで、17階ビルほどの高さを持つ日本独自の大型ロケットである。

日本初の純国産の2段式ロケットであるH-Ⅱロケットで培われた技術をもとに開発されており、構成は液体燃料(液体水素・液体酸素)を使用した2段式。

重量の異なるペイロードに合わせて固体ロケットブースター(SRB)を追加装備できるなど、柔軟な設計が特徴である。

打ち上げ成功率と、規定の日時に打ち上げるオンタイム打ち上げ率を世界トップクラスの高水準で維持し、これまでに気象衛星「ひまわり」シリーズ、情報収集衛星、金星探査機「あかつき」や小惑星探査機「はやぶさ2」など、さまざまな重要ミッションを担ってきた。

2025年4月現在、49回の打ち上げのうち失敗は6号機のみで、打ち上げ成功率は約98%を達成している。

H-ⅡAロケットの歴史

H-Ⅱの課題とH-ⅡAの開発

H-ⅡAロケットの開発スタートは、1996年。

開発目的は、前身のH-Ⅱロケットで課題とされた設計の複雑さゆえのコストの高さや信頼性低下を克服し、高い信頼性を備えた宇宙輸送手段を確立することにあった。

H-Ⅱロケットはそれまで依存していたアメリカ製の第1段メインエンジンを自国開発に切り替え、さらにペンシルロケット以来の固体ロケットで培われた技術を融合させて誕生した日本初の純国産大型液体ロケットである。1994年の初フライト(試験機1号機)成功以来、7機の打ち上げを実施してきた。

しかし、1998年の5号機の軌道投入失敗に続く1999年の8号機におけるエンジンの不具合や、設計上の問題による疲労破壊により、以後に予定していた7号機の打ち上げを中止し、その使命を終了した。

これらの失敗を踏まえ、H-ⅡAロケットの開発では、基本構成はH-Ⅱロケットを引き継ぎながらも、部品調達・構造設計・組立作業の全面的な見直しが行われた。

特に、失敗原因となった第1段エンジンのほか、固体ロケットモータや第2段エンジンのシステムは、徹底的に構造が簡素化された。

この結果、H-ⅡAロケットは作りやすさ・使いやすさ・信頼性を兼ね備えたロケットとして生まれ変わり、打ち上げコストもH-Ⅱロケットの2分の1を達成したのである。

初期の打ち上げと民間移管

こうして開発されたH-ⅡAロケット初号機(試験機1号機)の打ち上げは2001年。種子島宇宙センターより打ち上げられ、予定された飛行経路を飛行し、ペイロードも無事に軌道に投入した。続く2号機も成功し、それ以降、5号機まで順調に打ち上げ実績を重ねたH-ⅡAであったが、2003年の6号機で課題に直面する。2本の固体ロケットブースター(SRB)のうち1本が正常に分離せず、予定された高度に達することができなかったため、指令破壊措置が取られたのだ。

当時、H-ⅡAの固体ロケットブースターは燃焼圧力をH-Ⅱの2倍に高めており、地上試験の際には予想以上にノズルの断熱材が削られる現象が見られていたが、当初の予定から2回を加えた計5回の地上試験の結果、問題なしと判断。しかし、5機目となって予想外の摩耗が発生し、これが分離失敗の一因となったのである。

それでも、1年半ほどかけてこの課題を解決し、2005年から打ち上げを再開。以降、H-ⅡAロケットは完璧と言えるくらいにさまざまなミッションを遂行していった。

2007年の13号機打ち上げからは、民間の効率的かつ迅速な経営手法によりコスト低減等を進めるため打ち上げ業務の民間移管が行われ、三菱重工業がH-ⅡAロケットの打ち上げ運用を担当する体制へと移行。

こうして、日本は自在性のある宇宙活動を行うために不可欠となる輸送システムの基盤的技術を獲得したのである。

機能のさらなる高度化へ、そして現在

H-ⅡAロケットはその後、運用経験を積む中で高い信頼性を築き上げ、世界トップクラスの打ち上げ成功率とオンタイム打ち上げ率(計画された日に打ち上げを行った割合)を達成。

2009年には打ち上げ能力を高めたH-ⅡBロケットの打ち上げにも成功し、日本の宇宙輸送技術は世界のトップレベルとなった。

しかしその一方で、ヨーロッパのアリアン5の改良型や、アメリカのファルコン9といった海外ロケットの台頭、さらに打ち上げ需要の変化や設備の老朽化といった課題に直面。

これを受けて2011年から、基幹ロケット[*]高度化開発が実施されることとなったのである。

基幹ロケット高度化開発では、信頼性の高い当時の設計は大きく変えずに、ロケットの機能や性能を向上させることを目指した。

新たに開発された機能として、例えば以下のようなものがある。

- 長時間飛行を可能にし、衛星をより目標軌道に近い位置まで輸送できるように改善。衛星の移動に必要な燃料の節約に貢献。

- ロケットエンジンの再着火・再々着火により複数の衛星を異なる高度の軌道に投入できる柔軟な運用を実現。従来の技術であれば別のロケットで打ち上げる必要のあった衛星を1回の打ち上げに統合し、費用対効果の高い打ち上げを達成。

- 打ち上げ時や衛星分離時の衝撃低減にも取り組み、海外ロケットと比較して厳しかった環境条件を緩和

これらの性能は2015年の29号機より実装され、現在まで受け継がれている。

こうして、H-ⅡAロケットは日本の宇宙開発を支える基幹ロケットとして約四半世紀にわたり活躍し、成功率約98%という世界トップレベルの実績を築き上げてきた。

[*]基幹ロケット:国の宇宙開発や産業活動を支えるため、衛星打ち上げや探査ミッションなど国家レベルの重要な打ち上げ任務に広く利用される主力ロケットのこと

そして、2014年からはH-IIAロケットの後継機となるH3ロケットの開発もスタート。

H3ロケットは、世界中で新たなロケットが開発されるなか、「柔軟性」「高信頼性」「低コスト」の三つの要素を備えた、使いやすいロケットとして国内外から選ばれる存在を目指すロケットだ。

今後20年間を見据え、年間6機程度の安定打ち上げによる産業基盤の維持を目指しており、政府衛星だけでなく民間の商業衛星の受注拡大も視野に入れている。

2023年に打ち上げられたH3ロケットの初号機では衛星の軌道投入に失敗したものの、JAXAと三菱重工業による原因究明と対策の結果、2号機から5号機まで4機連続での打ち上げ成功を達成。これにより、H3ロケットは着実に信頼性を高めつつある。

今回のH-ⅡAロケット50号機のミッションを持って、長年にわたり日本の宇宙開発を支えたH-ⅡAロケットの運用は終了し、基幹ロケットのバトンはこのH3ロケットへと引き継がれるのだ。

50号機のラストミッション

H-ⅡAロケットの最後の打ち上げとなる50号機のミッションは、GOSAT-GW(Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle)の軌道投入だ。

宇宙から水と温室効果ガスを観測する GOSAT-GW

衛星の概要

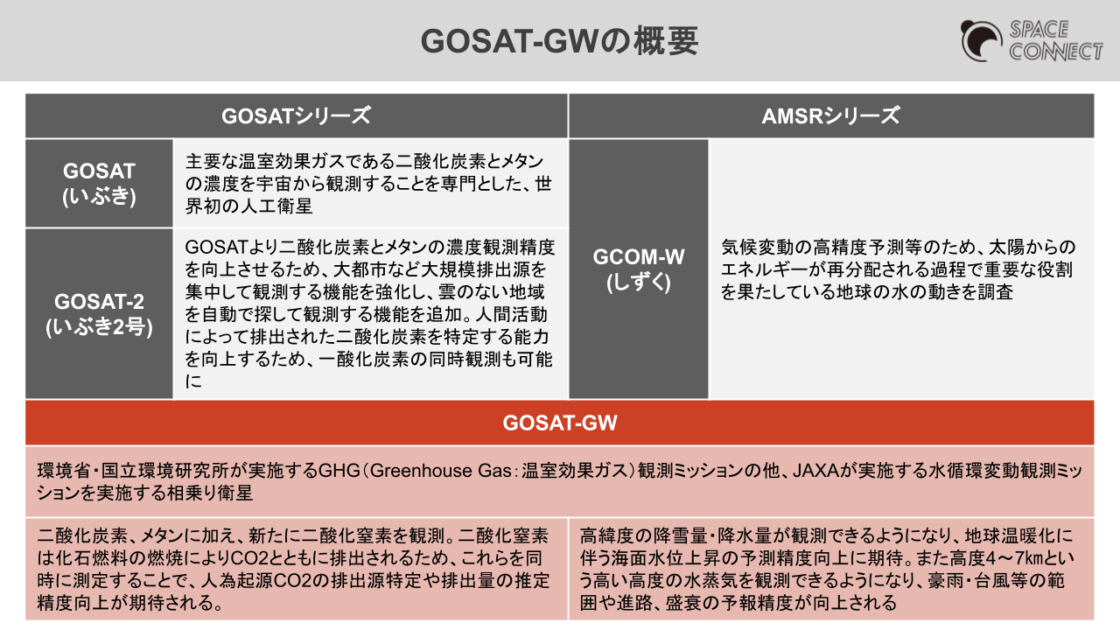

GOSAT-GWは2012年に打上げられた「しずく」の水循環変動観測ミッション、 2009年に打上げられた「いぶき」及び2018年に打上げられた「いぶき2号」の温室効果ガス観測ミッションを発展的に継続する衛星である。環境省と国立環境研究所、JAXAが共同でミッションを実施する。

今回打ち上げられるGOSAT-GWには上記衛星の技術を引き継いだ以下の2つのセンサを搭載している。

- AMSRシリーズと呼ばれる海面水温など水循環に関する「高性能マイクロ波放射計:AMSR」

- GOSATシリーズと呼ばれる温室効果ガスを観測する「温室効果ガス観測センサ:TANSO」

ミッションとその重要性

AMSRセンサ(AMSRシリーズ)

AMSRセンサのミッションは以下の通り。

- 水循環変動の把握と予測:気候変動に伴う水循環変動を把握し、社会生活への影響予測と対策に役立てる

- 実利用分野への社会実装:

- 気象:台風や集中豪雨などの予測精度向上

- 水産:海象・気象情報サービス「エビスくん」での海面水温情報の提供

- 航行支援:海氷密接度(対象海域における海面全体に占める海氷の割合)や海面水温の情報を提供し、船舶の安全運航に関わる海状・海氷情報作成や最適航路の選択に貢献

高性能マイクロ波放射計AMSRシリーズは、2002年から20年以上にわたり「地球上の水の動き」を観測し続けてきた。

海面水温、海上風速、土壌水分量、積雪深、海氷密接度といったデータは、気象予報、漁業、航行支援、気候変動解析など幅広い分野に活用されている。

さらに、今回の衛星打ち上げによって高緯度の降雪量・降水量が観測できるようになり、地球温暖化に伴う海面水位上昇の予測精度向上への貢献が期待されているほか、高度4~7㎞という高い高度の水蒸気を観測できるようになり、豪雨・台風等の範囲や進路、盛衰の予報精度が向上される予定だ。

TANSOセンサ(GOSATシリーズ)

TANSOセンサのミッションは以下の通り。

- 地球全大気の二酸化炭素およびメタン濃度の継続モニタリング

- 温室効果ガスを衛星データで観測し、各国の排出量を推定。パリ協定に基づき各国から国連に報告されている温室効果ガスの排出量の値と比較調査

- 温室効果ガスの大規模排出源(都市圏、発電所、永久凍土など)の監視をすることにより、気候変動予測の精緻化

温室効果ガスを観測するGOSATシリーズはこれまで、主要な温室効果ガスである二酸化炭素とメタンの濃度を宇宙から観測してきた。

温室効果ガスに関しては、世界気象機関(WMO)など各国の気象機関が、これまでも地上の観測点から得られたデータを基に全球平均濃度を発表してきたが、二酸化炭素は高度によって濃度が異なるため、地上観測だけでは大気全体の正確な濃度を把握できない。

これに対し、GOSATは地表面付近だけでなく、地表面から大気上端まで含めた「大気全体の総量」を観測することが可能。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報告書でも、将来予測に用いるのは「全大気」の平均濃度であるとされており、今後の温室効果ガス増加に伴う地球温暖化リスクを正確に算出・予測するためには、上空の大気まで含めた「全大気」の平均像を捉えることが不可欠であるのだ。

今回の衛星では従来の二酸化炭素、メタンに加え、新たに二酸化窒素を観測。二酸化窒素は化石燃料の燃焼によりCO2とともに排出されるため、これらを同時に測定することで、人為起源CO2の排出源特定や排出量の推定精度向上が期待される。

打ち上げ概要

H-ⅡAロケット50号機によるGOSAT-GWの打ち上げ概要は以下の通りとなっている。

- 打ち上げ予定日:2025年6月24日(火)

- 打ち上げ予定時間帯:午前1時33分03秒~午前1時52分00秒(日本標準時)

- 打ち上げ予備期間:2025年6月25日(水)~2025年7月31日(木)

- 打ち上げ場所:種子島宇宙センター 大型ロケット発射場

打ち上げの模様は、JAXAによりライブ中継される予定だ。

打上げに関する最新の情報については、JAXA公式サイトおよび公式X(@JAXA_JP)をご確認いただきたい。

さいごに

いかがでしたか。

約四半世紀にわたり日本の宇宙開発を支え、多くの挑戦と成果を積み重ねてきたH-ⅡAロケット。 その節目となる50号機のラストフライトは、これまでの歩みを振り返ると同時に、次世代へのバトンを確かに受け渡す重要なミッションとなる。

今回搭載されるGOSAT-GWは、温室効果ガスの正確な観測と水循環の把握という、人類共通の課題に挑む意欲的な衛星だ。 H-ⅡAロケット最後の飛翔は、日本の技術力と未来への意志を宇宙へ送り届けるものでもある。

そして、バトンを受け取るH3ロケットが、これからどんな未来を切り拓いていくのか。 H-ⅡAロケットが築いてきた歴史を胸に、次の時代の宇宙輸送システムに期待したい。