2025年2月7日、株式会社アークエッジ・スペースは、6U級地球観測用衛星「ONGLAISAT」が設定された目標を達成し、キューブサット(超小型衛星)において世界最高レベルの地上分解能(2.5~3.0m)の撮像に成功したことを発表した。

ONGLAISATは、TASA(Taiwan Space Agency:台湾宇宙センター)、東京大学 中須賀・船瀬・五十里研究室と共同で開発したものである。

本記事では、ONGLAISATが実証した4つの革新的技術と、今回の成功がもたらす今後の展望について詳しく紹介する。

目次

ONGLAISATの概要

ONGLAISATは、6U(10㎝×20㎝×30㎝)サイズの地球観測用キューブサットである。

キューブサットとは、1U(10㎝×10㎝×10㎝)の立方体を基本単位とする小型人工衛星の規格で、6Uは1Uを6つ組み合わせたサイズに相当する。

ONGLAISATの衛星バスシステム(姿勢制御、通信など、人工衛星の基本機能を担うシステム)は、アークエッジ・スペースと東京大学が共同開発。一方で、ミッション機器として、TASA(台湾宇宙センター)が開発した光学観測装置が搭載され、地球観測ミッションを遂行する。

2024年11月5日、ONGLAISATは打ち上げられ、はじめに国際宇宙ステーション(ISS)へ輸送。その後、12月9日にISSから軌道へ放出され、翌12月10日には、アークエッジ・スペースが運用する静岡県・牧之原地上局との試験電波による初期通信を確立した。

それから約2か月間にわたり軌道上での技術実証が行われ、すべてのミッション目標を達成。これにより、ONGLAISATは実運用に向けた確かな成果を示した。

達成した技術・ミッション

今回の実証で、ONGLAISATが達成した新規性の高い技術・ミッションは以下の4つ。

- 新規光学システムによる撮像実証

- オンボード処理技術の実証

- 時間遅延積分技術(TDI)を用いたイメージセンサ実証

- 高精度姿勢制御を含む高度な衛星バス技術の実証

①~③までは、ミッション部分の技術。そして、④はミッション部の機能を実現するために必要な衛星バス部の技術である。

ここからは、それぞれの技術の詳細について説明する。

新規光学システムによる撮像

光学システムとは、周囲の物体から得られる太陽光の反射情報を収集し、画像化するためのシステム。今回の光学観測装置には、TASA初のKorsch off-axisタイプの光学システムが採用されている。

Korsch型光学系は、三枚の鏡を組み合わせることで像のブレを補正し、高解像度の観測を可能にする光学設計の一種である。従来のKorsch型光学系では光路上に一部の光学機器(副鏡や構造物)があるために像の欠落が存在していたが、ONGLAISATではoff-axis(オフアクシス:軸外し)を採用することでこれを解決。

off-axis型では、光学素子(レンズや鏡)を光軸から非対称的に配置するため、入射光が副鏡や構造物によって遮られることを防ぎ、より高い光学性能を発揮できるのだ。

Korsch off-axis型の光学系は、構造が複雑であり、設計・製造・組立に高度な技術を要するが、ONGLAISATでは、6U級キューブサットに適したコンパクトなサイズへと最適化させつつ、光学性能の向上に成功した。

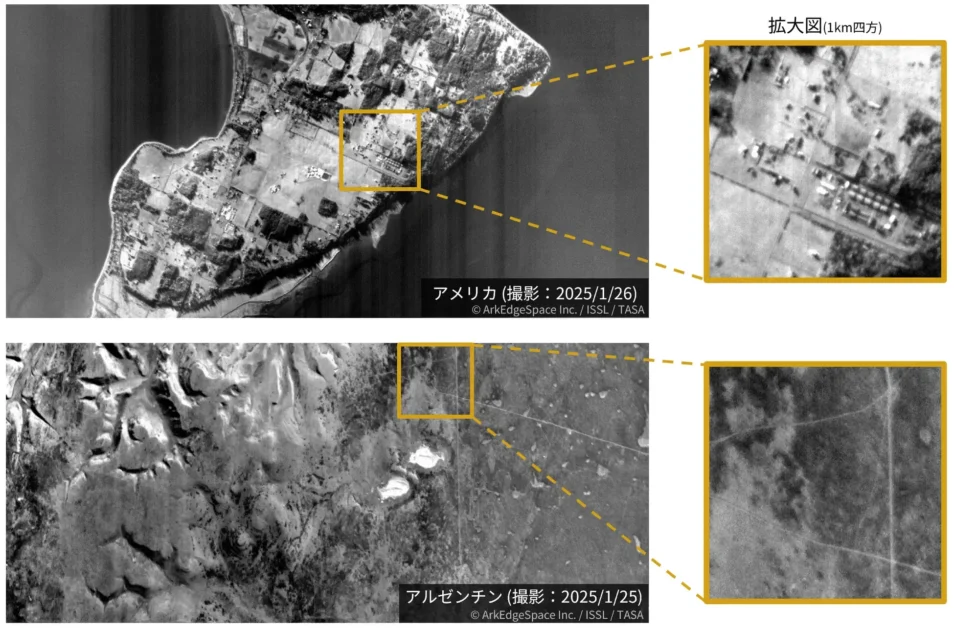

この結果、キューブサットとして世界最高レベルの地上分解能(2.5m~3.0m)の地球観測画像の撮影に成功。超小型衛星でありながら、高解像度の観測が可能となることを実証し、今後の地球観測ミッションにおける小型衛星の新たな可能性を示した。

オンボード処理技術

オンボード処理技術とは、衛星が取得した情報を自律的に分析・処理し、意思決定を行う技術である。

従来の衛星画像の撮影では、取得したデータをそのまま地上へ送信する方式が一般的であり、この方式では通信帯域の制約や送信にかかる時間の問題により、大量の画像データをリアルタイムで地上へ届けることは困難であった。

ONGLAISATには、人工衛星内で取得した画像を圧縮・処理するオンボード処理技術を搭載。この技術により、不要なデータを削減し、必要な情報のみを効率的に送信できるようになった。

これにより、情報の送信速度が向上し、地上での解析・活用までの時間が大幅に短縮。リアルタイム性が求められるミッションにおいて、より迅速で的確な対応が可能となる。

TDIによるイメージセンサ

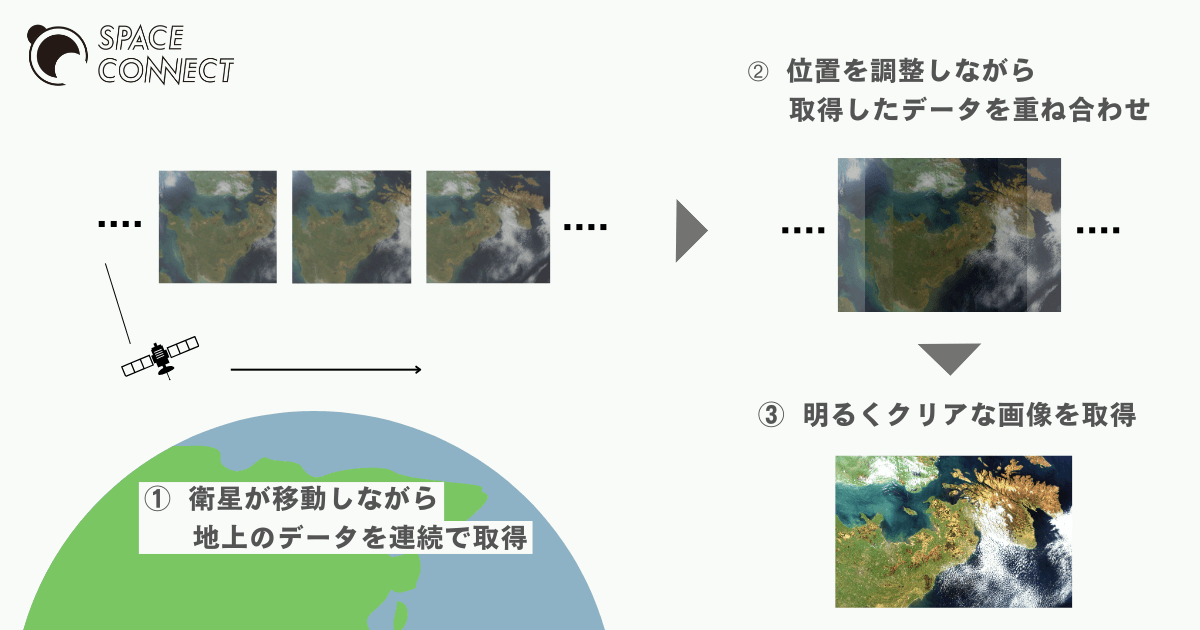

時間遅延積分技術(TDI:Time Delay Integration)とは、衛星が移動する速さに合わせて、カメラのセンサー上で光の明るさを積み重ねることで、より明るくクリアな画像を作る技術である。

地上を周回する衛星が画像を撮影する際、通常のカメラでは高速移動によりブレが発生しやすいが、TDIを用いることで、センサーが連続的に取得したデータを蓄積・統合し、鮮明な一枚の画像として再構成することが可能。

これは、連続して撮影した複数のデータを、位置を調整して適切に重ね合わせることで、解像度と明るさを高めたうえ、ブレのない一枚の写真をつくるイメージだ。

今回のミッションでは国立応用研究開発院台湾半導体研究センターが開発した初の台湾産TDIセンサーを使用し、軌道上実証に成功した。

高精度姿勢制御を含む高度な衛星バス技術

TDI撮像中は、システムで設定された姿勢と実際の衛星の姿勢にズレが生じると、取得した画像を誤った位置で重ねてしまうリスクがある。

そのため、センサーの画素レベルで像のブレを防ぐために、衛星バスには極めて高精度な姿勢制御技術が求められる。

さらに、宇宙空間では、衛星の表面温度が太陽が当たる側で約120℃、陰の部分では-150℃にも達する極端な環境にさらされる。

光学センサなど光学系システムには温度が変化すると所定の性能を発揮しないような機器もあり、精度保証のためには精密な温度制御が不可欠。適切な温度管理がなされなければ、光学系の焦点位置のズレや計測精度の低下を招く可能性がある。

アークエッジ・スペースと東京大学は、こうした過酷な環境下でも安定した撮像とデータ取得を実現するため、高精度な姿勢制御や温度制御等を備えた衛星バスシステムを開発。

今回のミッションでは、その実証に成功し、小型衛星での高精度な運用を可能にする技術力を証明した。

アークエッジの競争力強化に期待

アークエッジ・スペースは、東京大学との連携により新規性の高いシステムを適切に衛星へ統合する技術を確立した。さらに、TDI撮像も可能となる高精度な姿勢制御やミッションの安定運用を支える精密な温度制御等、高度な人工衛星の運用技術を確立している。

同社は現在、地球観測から通信、測位・位置情報、月インフラ、深宇宙探査など多様なミッションに対応可能な小型衛星開発技術を有しており、これにより、衛星を活用したい企業や団体に対し、最適なコンステレーションの設計から、開発、打ち上げ、運用、事業化に至るまでのトータルソリューションを提供している。

今回、実証された同社の高度な技術は、地球観測分野に留まらず、他のミッションにも応用することができるだろう。例えば、衛星通信分野では、地上の特定の受信局に対してアンテナを正確に指向し、より安定した通信環境を実現できる。

また、今回実証されたミッション系の技術や、それを支える高度な衛星バス技術は、6U級キューブサットにとどまらず、大型の人工衛星へも展開できる可能性を秘めている。

これらの技術的成果を踏まえ、アークエッジ・スペースには、今後より市場競争力の高い人工衛星の開発・運用に加え、衛星利用のトータルサポートサービスなどのさらなる拡充が期待される。

宇宙産業の発展が加速する中で、同社が果たす役割はますます大きくなっていくだろう。

さいごに

いかがでしたか。

今回の技術実証の成功により、アークエッジ・スペースは、より高度な人工衛星の開発・運用技術を確立し、市場競争力を一段と高めた。

高精度な姿勢制御技術や精密な温度管理技術など、人工衛星の運用に不可欠な技術基盤を確立したことで、地球観測のみならず、通信や測位、月面インフラ構築、深宇宙探査といった多様なミッションにも対応できる可能性が広がっている。

同社は現在、7機からなるコンステレーション構築に向け自社開発の汎用型の超小型衛星を3機運用中で、さらに2月4日にはスカパーJSAT株式会社との業務提携契約を締結。

この提携ではアークエッジ・スペースの先進的な小型衛星開発技術・量産技術と、スカパーJSATの30年以上にわたる豊富な衛星運用の実績、強固な顧客・パートナーネットワークが掛け合わされ、超小型衛星コンステレーションの事業化が加速し、宇宙ビジネス市場に新たな展開をもたらすことが期待される。

アークエッジ・スペースは技術的な優位性を武器に確実に事業領域を広げつつあり、スカパーJSATとの連携によって、その成長スピードはさらに加速していくだろう。

宇宙ビジネス市場が拡大を続ける中で、今後どのような展開を見せるのか、引き続き注目していきたい。