株式会社アークエッジ・スペース(以下、アークエッジ・スペース)、ソフトバンク株式会社(以下、ソフトバンク)、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下、NICT)、株式会社清原光学(以下、清原光学)の4社は2025年10月16日、宇宙と成層圏間、および宇宙と地上間における光無線通信の実証に向けて連携推進協定を締結したと発表した。

本実証は、次世代の高速・大容量通信ネットワークの実現に向け、宇宙・成層圏・地上を結ぶ新たな通信インフラの可能性を探るものだ。

本記事では、連携の背景と4社それぞれの役割を整理する。

目次

光無線通信の実証を行う背景

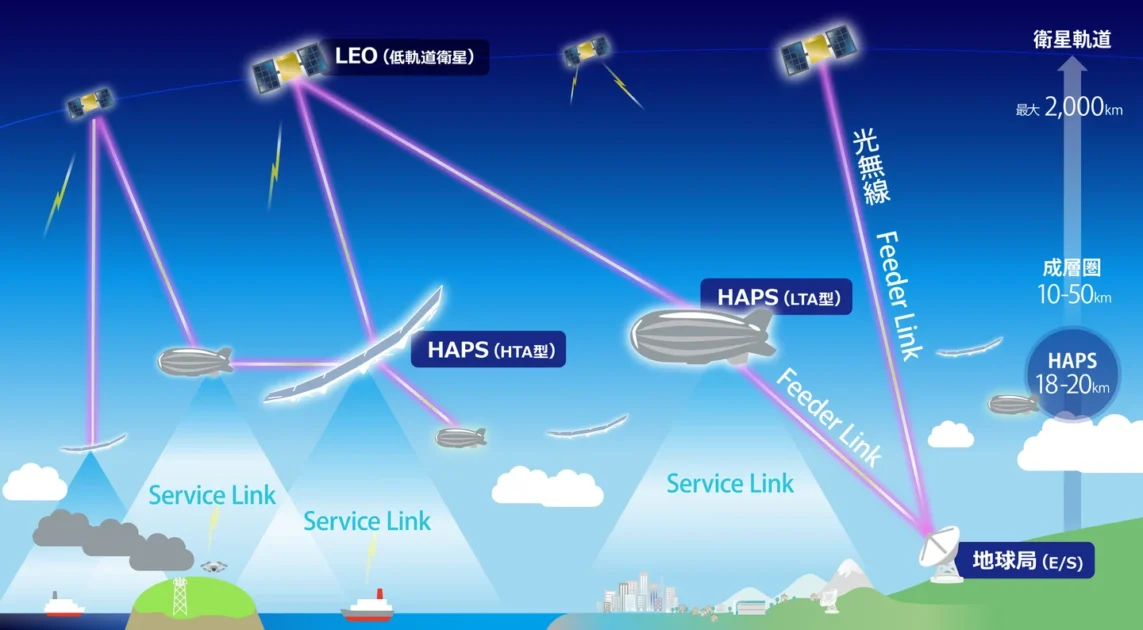

近年、衛星通信やHAPS(成層圏通信プラットフォーム)などの非地上系ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)が、地上通信を補完する次世代インフラとして注目を集めている。その中核技術の一つとして期待されているのが、光無線通信(Optical Wireless Communication)である。

光無線通信とは

光無線通信とは、電波ではなく光を用いてデータを伝送する技術である。

周波数帯の割り当てや無線局免許といったライセンスが不要でありながら、高速かつ大容量の通信を実現できる点が大きな特長だ。

一方で、光は直進性が極めて高く、ビーム径が細いため、衛星や飛行体間での通信確立・維持には高い精度の位置制御と追尾技術が求められる。

現在は主に衛星間通信(Inter-Satellite Link)での実用化が進みつつあり、将来的には地上通信を補完する新たな通信手段としての活用が期待されている。

NTNと光無線通信

非地上系ネットワーク(NTN)とは、地上に設置された基地局に加え、宇宙・成層圏・空中といった非地上空間を活用して通信網を構築する仕組みである。

低軌道衛星(LEO)や成層圏を飛行するHAPSを組み合わせることで、地上局を経由せずとも広範囲かつ低遅延の通信・データ中継が可能となる。

この仕組みにより、地上ネットワークが届かない海上、山間部、災害発生地域などでも安定した通信を確保できることから、グローバルな通信インフラの次世代基盤として各国で研究開発が進んでいる。

光無線通信は、このNTNを構成する各レイヤー(低軌道衛星・HAPS・地上局)を結ぶ中核技術として、高速・大容量・低遅延という特性を最大限に発揮できる手段とされている。

実証概要と技術的特長

実証概要

アークエッジ・スペースら4者は、まず2026年に実証用の低軌道衛星を打上げ、宇宙と地上間の光無線通信を実証することを目指す。

そして2027年には世界的にも先進的な取り組みとして、HAPSに光無線通信装置を搭載し、成層圏を飛行するHAPSと低軌道を周回する人工衛星との間で、双方向の光無線通信を実施する。

最大で約2,000kmに及ぶ距離を、わずかな誤差も許されない光ビームで結ぶこの実証は、極めて高い技術精度を要する挑戦である。

技術的特長

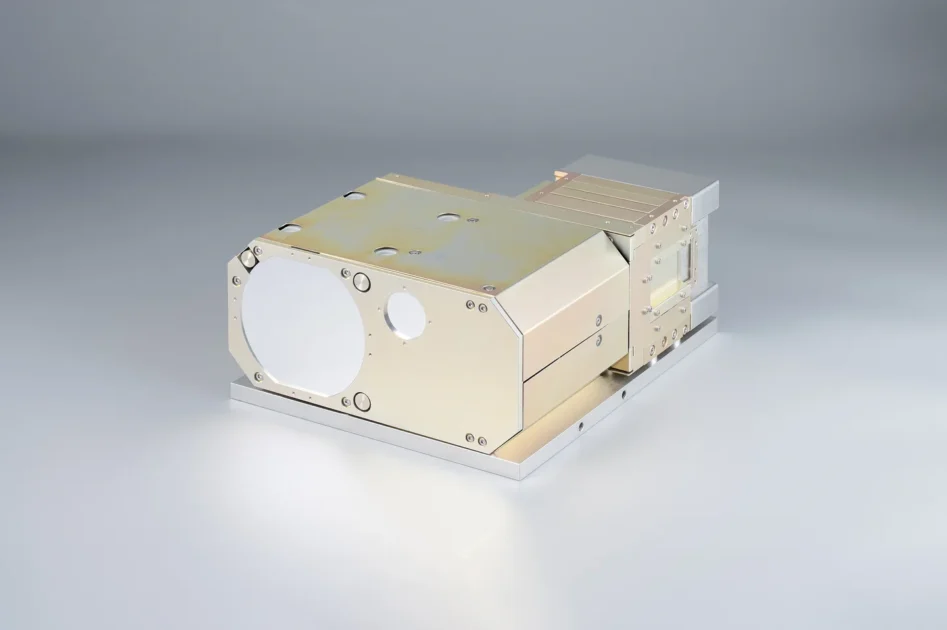

光無線装置

今回使用される光無線通信装置は、小型・軽量・低消費電力でありながら、最大10Gbpsの高速双方向通信を実現する設計となっている。放射線や温度変化の厳しい環境に耐えるため、宇宙空間および-90℃以下の成層圏環境でも動作可能な構造に改良が加えられている。

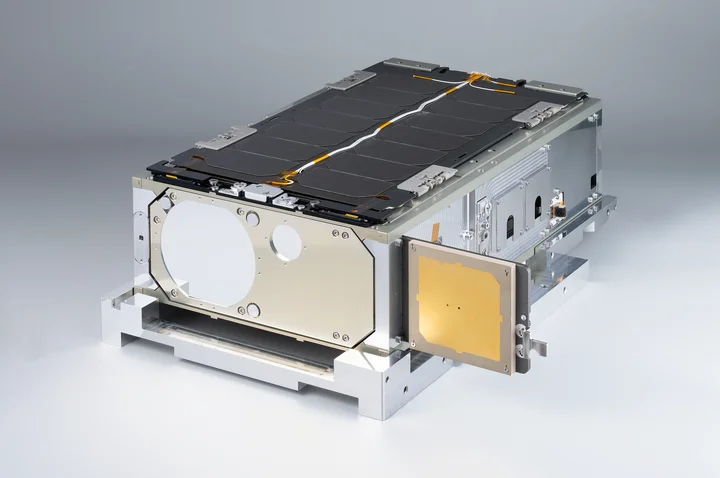

低軌道衛星

実証に用いられる低軌道衛星は、6Uサイズ[※1]の超小型衛星であり、汎用性の高い衛星バス[※2]のをベースに設計される。光無線通信を成立させるために不可欠な高精度の姿勢制御技術を搭載する予定である。

[※1] CubeSat(キューブサット)と呼ばれる小型衛星の標準規格の一つで、1U(10cm×10cm×10cm)を基本単位とし、6Uは約10cm×20cm×30cmのサイズを指す。

[※2] 衛星における電源供給・通信・姿勢制御などの共通機能をまとめた部分

4社の概要と役割分担

ソフトバンク

企業概要

ソフトバンクは、従来の通信事業者の枠を超え、AI・IoT・5Gなどの先端テクノロジーを活用しながら、新規事業の創出やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に注力している。

地上のモバイルネットワークに加え、人工衛星やHAPSを活用した非地上系ネットワーク(NTN)を融合させることで、あらゆる場所・状況下で“つながり続ける”通信インフラの実現を目指している。

実証での役割

本実証では、成層圏環境に対応する光無線通信装置および周辺機器の開発、HAPSのフライト運用、装置・機器のインテグレーションを担当する。

長年培ってきた通信・光学技術を活かし、通信装置の高信頼化と安定運用に貢献する。

アークエッジ・スペース

企業概要

アークエッジ・スペースは、超小型衛星コンステレーションの企画・設計から量産・運用までを一貫して手がける宇宙スタートアップである。

地球観測、船舶向け衛星通信(衛星VDES)、光通信、低軌道衛星測位など多様な用途に対応した超小型衛星ネットワークの構築を進めており、ミッション内容に応じて機器を柔軟に搭載できる汎用型衛星バスシステム[※2]の開発も推進している。

[※2] 衛星における電源供給・通信・姿勢制御などの共通機能をまとめた部分

実証での役割

今回の実証では、超小型衛星バスの設計・開発、打上げロケットとの調整、軌道上での衛星運用を担当する。開発中の衛星は、2021年度に経済産業省の支援事業に採択され、2023年度以降はNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の研究開発事業の一環として推進されている。

清原光学

企業概要

清原光学は、創業76年の歴史を持つ総合光学メーカーである。

研究開発用光学部品の設計・試作、特殊光学系の受託製造、光学分野のコンサルティングなどを手がけ、国立研究機関・大学・企業との共同研究や製造請負で多数の実績を有している。

実証での役割

本実証では、宇宙および成層圏環境に対応する光無線通信装置の開発・製造を担当する。

地球観測衛星向けの宇宙望遠鏡や、LEO・HAPS用の空間光通信送受信機の開発製造を手がけており、こうした経験を基に、光学技術を通じて宇宙通信技術の確立に寄与する。

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)

企業概要

NICTは、情報通信分野を専門とする日本唯一の公的研究機関である。

基礎から応用に至るまでの研究開発を一貫して推進し、大学・企業・自治体・国内外の研究機関と連携しながら、研究成果の社会実装と技術イノベーションの創出を目指している。

実証での役割

本実証では、光無線通信リンクの設計・評価、大気中での光通信の回線設計、光地上局の開発・運用を担当する。長年蓄積してきた光通信・電波通信分野の研究基盤を活かし、日本発の光無線通信技術の確立と実用化を主導する立場を担う。

さいごに

本実証は、宇宙・成層圏・地上を結ぶ光無線通信ネットワークの実現に向けた重要な一歩となる。

高速・大容量・低遅延という光通信の特性を生かし、災害時の通信確保や地球規模でのデータ伝送の高度化に寄与することが考えられる。アークエッジ・スペースをはじめとする4社の挑戦を日本発の技術で次世代通信基盤を切り拓く試みとして、期待したい。

参考

宇宙と成層圏間の光無線通信の実証に向けて、NICT、清原光学、アークエッジ・スペースおよびソフトバンクが連携推進協定を締結(アークエッジ・スペース, 2025-10-20)