2024年12月25日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、2024年10月29日に終了した小型月着陸実証機「SLIM」プロジェクトの事後評価について公開した。

本記事では、同プロジェクトの技術的成果や社会に与えたインパクト、そして発生した推進系トラブルの原因調査結果についてご紹介する。

目次

SLIMプロジェクトとは

概要と目的

SLIMは、2024年1月20日に日本初、世界5か国目の月面着陸に成功した無人の小型月着陸機である。このプロジェクトの主な目的は以下の2つ。

- ピンポイント着陸の実証

- 軽量な月探査機システムの実現・月惑星探査の高頻度化への貢献

ピンポイント着陸では、従来の月着陸精度である10倍以上となる精度100m以内を目指していた。

また、月探査機全体の軽量化のため、高性能かつ小型・軽量な化学推進システムや小型の宇宙機一般で中核をなす計算機や電源システムのを開発し、採用していた。

SLIMプロジェクトの成果

プロジェクトの流れ

SLIMは宇宙空間に打ち上げられた後、無事に月までたどり着き、月面着陸を開始。

高度50m付近で何らかの異常が発生して2基のメインエンジンのうち1基を喪失したものの、軟着陸に成功。計画から90度回転した、倒立するような姿勢で着地した。

着陸後、所定の月面活動実施に加えて3回の越夜後動作を確認。2024年5月以降は通信確立できない状態となったため、2024年8月23日に運用を終了。

その後、最終目標を含む、各段階における目標の達成状況が確認され、SLIMプロジェクトの終了について2024年10月29日のJAXA理事会において了承された。

着陸精度と軽量化の成果

SLIMの着陸性能は10m程度以上と評価。また、障害物についても適切に検知していたと判断された。さらに、様々な軽量化技術を施した結果、これまで月着陸に成功した中ではおそらく最軽量であると考えられている。

SLIMと直近の月着陸機6機との比較は以下の表の通りである。

SLIMの着陸精度と軽量性は、世界の月着陸機の中でも群を抜いて高いことがわかるだろう。

着陸後に月面で得られた成果

SLIMは着陸後、計画と異なる姿勢となり、太陽光発電パネルが太陽の方向とは別の方向を向いていたことから探査機は一旦電源オフとなったが、太陽方向の変化に伴い運用の再開に成功。搭載したマルチバンド分光カメラ(MBC)により、10個の岩石および2箇所のレゴリスの科学観測を実施した。

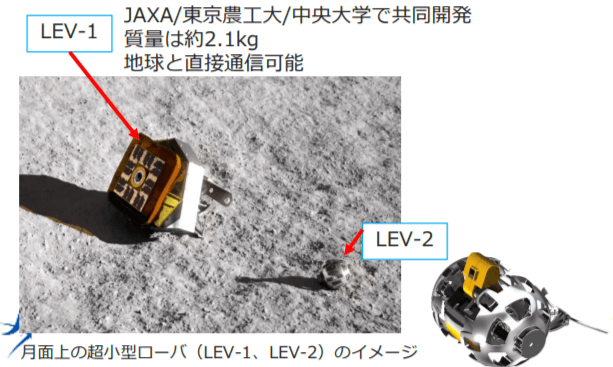

また、着陸直前に、SLIMは2機の超小型ローバの分離にも成功している。それぞれのローバは月面での完全自律動作に成功し、世界で初めて、複数ロボットの連携動作による月面探査を達成したという。

さらに、月表面は14日間の昼間と14日間の夜間を繰り返し、その間、大きな温度変化を伴うため、SLIMとしては夜間を越えて活動する「越夜」は設計上想定していなかったが、結果として、3回の越夜後も探査機の動作が確認され、各種の機体データを取得した。

着陸直前のトラブル原因

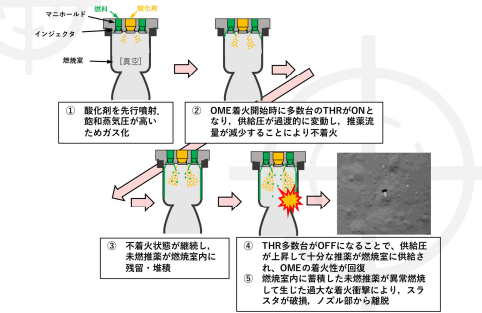

高度50m付近で発生した推進系トラブルについては、メインエンジン2基のうち1機のノズル離脱および推力低下が確認された。この問題はメインエンジンそのものの欠陥ではなく、推進系システムの特性による動作が原因となり、ノズルの離脱および推力低下に至った可能性が高いとの結論に達した。

まず、SLIMは軽量化を目的として、「ブローダウン方式」を採用していた。この方式では推薬の消費に伴い供給圧力が徐々に低下する。(一般的には気蓄機や調圧装置を使用して供給圧を一定に保つ「調圧方式」が採用されることが多い。)

トラブルが発生したのは運用の最終段階で、推薬供給圧が大きく低下している状態だった。スラスタは供給圧が低い条件下では着火が困難になる特性があり、この状況が問題を引き起こした。

トラブル時のプロセスは、以下の通りである。

- メインエンジン噴射開始タイミングに、制御のため全12台の補助スラスタが同時に噴射を開始。

- これにより、メインエンジンへの推薬供給圧が一時的にさらに低下。このため、1つのメインエンジンがこのタイミングで着火できず、供給された推薬が未燃のままエンジン内に滞留。

- 約1秒後、所定の噴射を終えた多数の補助スラスタが一斉に噴射を停止し、メインエンジンへの推薬供給圧が回復。

- 推薬供給圧が回復した結果、該当のメインエンジンが着火。それまでに滞留していた未燃推薬にも引火し、過大な着火衝撃が発生。

- この過大な着火衝撃により該当のメインエンジンのノズルが破損し、 推力が大幅に低下。

このシナリオは、SLIMの推進系を再現した数値解析モデルやテレメトリデータの分析により、その妥当性が確認されている。設計情報や燃焼試験のデータを活用し、JAXA内の専門家の知見も参照しながら評価が行われた。

SLIMが与えたインパクトと技術の活用

SLIMが社会に与えたインパクト

SLIMプロジェクトチームは、SLIMが世界に先駆けて提唱し、初めて実証した『ピンポイント着陸技術』は、「降りられるところに降りる探査」から「降りたいところへ降りる探査」への転換を実現し、月惑星探査の可能性を大きく広げたとしている。

国際的にもピンポイント着陸の重要性は認識されつつあり、現時点ではSLIM以外にこの技術を実現した例はないが、米国をはじめとする各国で関連技術の開発が進められているという。

SLIMがこの技術実証を世界最軽量級の着陸機で実現したこと、また当初設計では想定されていなかった月面での越夜を複数回成功させたことは、日本の宇宙開発が世界水準にあることを示す重要な成果である。この成果は日本の国際的なプレゼンス向上にも寄与した。

また、広報活動を通じて、一般社会における宇宙活動への理解促進にも貢献。SLIMに関連するSNS投稿は数百万回の閲覧を記録し、着陸運用のライブ配信は同時接続数30万以上、YouTube動画の視聴回数は200万回を超えた。また、「SLIM」はSNSの流行語ランキングにも登場し、社会的関心を高めた。

さらに、民間玩具メーカーの製品を月面に届ける試みを通じて、宇宙業界への参入障壁が下がりつつあることを民生業界にアピールすることにも成功し、新たな参加者を引き込む可能性を広げたという。

SLIM技術の活用

上記の成果に加えて、SLIMプロジェクトを通じて実証された技術は、今後さまざまなプロジェクトや分野での活用が期待されており、関連活動は引き続き継続される方針である。

具体的には、H-IIAロケットとSLIMの結合部分には、新型の低衝撃分離機構を備えた衛星分離部(PAF)が採用され、国内の優れた技術を実証する機会が提供された。この技術は今後、基幹ロケットや民間ロケットへと応用されることが期待されている。

また、SLIMで実証された画像航法技術は、火星衛星探査計画MMXにおける画像航法の一部として活用され、その設計例が重要な参考資料となっている。さらに、高精度着陸に関する技術や知見については、国内の民間事業者が進める月着陸プロジェクトへの提供が調整されており、これらの技術が日本の宇宙開発における次のステップを支える基盤となる。

SLIMによる着陸および月面活動で得られた成果については、現在20本程度の論文が投稿準備中または既に投稿されており、今後も随時、論文投稿が行われる予定である。また、JAXA内での手続きが完了次第、SLIMプロジェクトは正式に解散となる予定だ。

さいごに

SLIMプロジェクトは、日本の宇宙開発における重要な転機となった。高精度着陸技術の世界初実証や軽量な月探査システムの確立、さらに越夜の成功など、技術的な成果はもちろん、広報活動を通じて社会的な理解を深めるという大きなインパクトを与えた。また、民間企業の参入障壁を下げる取り組みによって、宇宙産業の未来を切り開く一助ともなった。

このプロジェクトで得られた知見や技術は、今後の宇宙探査計画における貴重な基盤となり、国内外の新たな挑戦を支えるだろう。SLIMがもたらした成果を次世代のプロジェクトにつなげることで、日本の宇宙開発がさらに前進していくことを期待したい。

SLIMプロジェクトの成果が、月惑星探査や関連分野にどう活かされていくのか、今後も注目である。